早熟早籼稻甬籼634适宜机插密度研究

作者: 施贤波 金林灿

摘要 为研究最适于早籼稻新品种甬籼634稳产丰产的机插密度,结合生产实际设计了5个机插密度处理的田间对比试验。结果表明,甬籼634的最适机插密度为25 cm×12 cm,实割产量为7 983 kg/hm2,增产潜力较大。

关键词 早熟;早籼稻;甬籼634;机插;密度

中图分类号 S 511.2+1 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)16-0023-02

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.16.006

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Study on Suitable Machine-transplanted Density of Early Maturing Indica Rice Variety Yongxian 634

SHI Xian-bo, JIN Lin-can

(Ningbo City Academy of Agricultural Sciences, Ningbo, Zhejiang 315040)

Abstract In order to study the best machine-transplanted density for stable and high yield of Yongxian 634, a new early indica rice variety, a field comparative experiment with five machine transplanting density treatments was designed. The results showed that the optimum transplanting density of Yongxian 634 was 25 cm × 12 cm, the actual cutting yield is 7 983 kg/hm2, which had great potential for increasing yield.

Key words Early maturing;Early indica rice;Yongxian 634;Machine-transplanted;Density

甬籼634是宁波市农业科学研究院选育的早熟丰产型早籼稻新品种,该品种于2020年5月通过浙江省审定(浙审稻2020004)。2018—2019年浙江省两年区试平均全生育期110.2 d,比对照中早39短2.3 d。两年省区试平均产量8 856 kg/hm2,比对照中早39增产8.3%。平均有效穗数312万/hm2,株高88.6 cm,每穗总粒数123.3粒,实粒数100.8粒,结实率82%,千粒重30.1 g。该品种早熟丰产特性突出[1-3]。

早稻机插栽培具有早播早收、省工省时、节本增效、高产稳产、管理精细等优势,适合种粮大户规模化生产,是一项在浙江省早稻生产中广泛应用的现代化农业生产技术。已有研究表明,栽培密度始终都是水稻科技工作者用来调节群体结构、降低成本与提高产量的一类重要方式,是水稻超高产栽培技术的重要组成部分,不仅影响产量物质的形成,也影响品种的抗逆性表现[4-7]。为探索甬籼634机插栽培的配套高产栽培技术,实现其增产增效作用的发挥,笔者于2020年早季,结合生产实际设计了5个机插密度处理的田间对比试验,研究最适于早籼稻新品种甬籼634稳产丰产的机插密度[8-10]。

1 材料与方法

1.1 试验地概况 试验在宁波市鄞州区姜山镇蔡郎桥村进行,前茬为冬闲田,试验田为具有当地水稻土壤代表性、肥力水平中等偏上、排灌方便、形状规整、肥力均匀的高标准农田。

1.2 试验材料 供试品种为甬籼634。

1.3 试验设计与田间管理 试验设机插密度(株行距)1个因子,共5个处理水平,分别为25 cm×12 cm、25 cm×14 cm、25 cm×18 cm、30 cm×12 cm、30 cm×14 cm。每区面积不小于0.067 hm2,在同一田块进行,一字随机排列,不设重复,两侧设相应保护行。

插秧机选用2台行距分别为25和30 cm的东风井关PZ80乘坐式高速插秧机,可插植8行。试验于2020年3月21日播种,采用水稻专用育秧基质育秧,并结合流水线精量播种及叠盘暗出苗等技术。受4月初多次冷空气活动影响,甬籼634秧苗生长迟缓,移栽期较常年推迟,于4月17日机插。基肥施用18-15-5掺混肥525 kg/hm2;4月24日追肥,施尿素75 kg/hm2;5月2日施尿素127.5 kg/hm2和氯化钾75 kg/hm2。5月14日防治一代二化螟,施用阿维甲虫肼1.2 L/hm2、杀虫硫磷1.5 L/hm2和阿维氯苯酰0.6 L/hm2,5月26日药剂混配兼治稻纵卷叶螟、二代二化螟、纹枯病。其他管理按照当地大田高产稳产栽培技术要求进行,该试验未发生病虫危害。

1.4 考查与记载 试验各区均需进行农艺性状考查与生育期记载,记载项目包括播种期、移栽期、始穗期、齐穗期、成熟期和全生育期;每处理定点10丛,考查基本苗、最高苗、有效穗和成穗率;根据有效穗取具代表性的5丛进行考种,计算平均株高、穗长、总粒数、实粒数、结实率和千粒重;成熟期实割测实产。

2 结果与分析

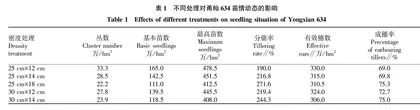

2.1 不同处理对甬籼634苗情动态的影响

由表1可知, 25 cm×12 cm处理机插密度最大,丛数达33.3万/hm2,其基本苗、最高苗数和有效穗数均为最高,分别为165.0万、478.5万和330.0万/hm2。30 cm×12 cm处理有效穗次之,达324.0万/hm2。25 cm×14 cm处理基本苗数和最高苗数次之,分别为142.5万和451.5万/hm2,该处理有效穗315.0万/hm2。25 cm×18 cm处理机插密度最小,分蘖率和成穗率在各处理中最高,为271.6%和75.3%,有效穗明显不足,为310.5万/hm2。此外,随着机插密度增大各处理分蘖率和成穗率基本呈下降趋势,这与机插密度越大单株生长空间越小,植株间光照、养分等竞争加剧导致单株分蘖力下降有关。5个处理成穗率均达到69.0%,表明搁田、控苗等管理水平高,无效分蘖少。

2.2 不同处理对甬籼634农艺经济性状的影响

由表2可知,甬籼634不同机插密度处理间生育期完全一致,为119 d,即该试验选取的机插密度对生育期基本没有影响。各处理株高为99~100 cm,受机插密度影响较小,但较省区试株高88.6 cm高得多,应该是受到机插栽培及早稻生长后期超长梅雨季的双重影响。25 cm×12 cm处理穗长最短,仅为17.5 cm,受机插密度影响较大。25 cm×14 cm和30 cm×14 cm处理每穗总粒数分别为128.5和128.8粒,穗型较其他3个处理大。30 cm×12 cm处理结实率最高,为81.3%,各处理结实率区间在79.2%~81.3%,整体表现较稳定。各处理千粒重随着机插密度减小略有增长,其中25 cm×18 cm处理最高,为30.2 g,25 cm×12 cm处理最低,为29.7 g,但各处理间相差不大。

2.3 不同处理对甬籼634产量的影响 水稻产量由有效穗、穗实粒数和千粒重3因素构成。表2中各处理理论产量以25 cm×12 cm处理最高,达9 967.5 kg/ hm2,较30 cm×12 cm 、25 cm×14 cm、30 cm×14 cm和25 cm×18 cm处理分别高2.7%、3.7%、6.5%和7.7%,其机插密度最大,有效穗数最高,穗型中等偏上,增产潜力显著。25 cm×12 cm处理的实割产量最高,达7 983.0 kg/hm2;25 cm×14 cm处理次之,达7 965.0 kg/hm2,仅比25 cm×12 cm处理低18.0 kg/ hm2;再次是30 cm×14 cm处理(7 840.5 kg/ hm2),其实割产量比30 cm×12 cm处理高9.0 kg/ hm2,但理论产量比30 cm×12 cm处理低3.5%。25 cm×18 cm处理理论产量和实割产量均是最低,分别仅为9 255.0和7 590.0 kg/ hm2,其实割产量比25 cm×12 cm处理低4.9%,可见由于机插密度过小,有效穗不足,增产潜力显著下降。该试验各处理甬籼634实割产量比理论产量低1 522.5~1 984.5 kg/hm2,这主要受2020年6—7月浙江省超长梅雨季的影响,生殖生长后期群体产量形成条件差、实割产量低,但也表明甬籼634还有很大的增产潜力待挖掘。

3 小结与讨论

甬籼634属早熟丰产型早籼稻新品种,生产中表现长势繁茂,株高较高,分蘖力中等,穗型较大,千粒重较高,在30 g左右,青秆黄熟,稃尖紫色,品种综合性状优异。该试验结果显示,甬籼634的实粒数和千粒重整体受机插密度影响较小,机插密度处理主要影响甬籼634的有效穗数,从而影响其产量。其中25 cm×12 cm处理机插密度最大,有效穗数最高,穗大粒重且抗逆性较佳,个体生长和群体结构最平衡,其理论产量和实割产量均为最高,分别为9 967.5和7 983.0 kg/ hm2。综上所述,甬籼634在25 cm×(12~18) cm和30 cm×(12~14)cm机插密度范围内宜密不宜疏,适当密植仍是挖掘甬籼634高产潜力的最佳手段之一,甬籼634的最适机插密度为25 cm×12 cm;而对那些只有30 cm行距插秧机的农户,建议采用30 cm×12 cm的机插密度。

参考文献

[1]施贤波,金林灿,朱化虹,等.早熟早籼甬籼409的选育及栽培技术[J].浙江农业科学,2018,59(11):1969-1970.

[2] 施贤波,金林灿.早熟早籼稻甬籼634的选育与示范[J].浙江农业科学,2021,62(7):1304-1306.

[3] 金林灿,施贤波.早籼稻‘甬籼634’的特征特性及栽培要点[J].宁波农业科技,2020(2):28-29,34.

[4] 王成瑷,王伯伦,张文香,等.栽培密度对水稻产量及品质的影响[J].沈阳农业大学学报,2004,35(4):318-322.

[5] 徐春梅,周昌南,郑根深,等.施氮量和栽培密度对超级稻‘中嘉早17’物质生产特性的影响[J].浙江农业学报,2010,22(4):502-508.

[6] 吴美娟,黄洪明,王宏光.籼粳杂交稻浙优18栽插方式与机插密度试验[J].浙江农业科学,2015,56(6):803-804.

[7] 蒋李健,周燕,茅一平,等.机穴播密度对申优17大田生长和产量的影响[J].安徽农业科学,2019,47(2):26-27,70.

[8] 陈剑峰,范东恩,包玉婷,等. 2010年鄞州区“甬籼 15”栽培密度试验简报[J].上海农业科技,2011(5):57,59.

[9] 黄宣,叶朝辉,陈国,等.晚粳稻宁 84 机插密度试验[J].浙江农业科学,2019,60(1):41,44.

[10] 赵应平,曾林,余德元,等.粳稻隆科16不同栽插密度对其产量及构成因素的影响[J].安徽农业科学,2016,44(24):25-27.