黄土高原陕甘交界区苹果黑星病的发生与防治

作者: 李志熙 刘艳玲 白岗栓

摘要 2021年黄土高原陕甘交界区苹果黑星病暴发,造成早期落叶,严重削弱了树势,降低了苹果商品价值及花芽质量。为了识别和防治苹果黑星病,简述了苹果黑星病在我国的分布范围、病原菌特性、危害症状、叶片内的扩展状态、发病规律和在黄土高原陕甘交界区暴发的原因,并提出了黑星病的综合防治措施。

关键词 苹果黑星病;病原菌;危害症状;发病规律;防治措施

中图分类号 S 436.611.1 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)17-0115-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.17.029

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Occurrence and Control of Apple Scab in the Shaanxi-Gansu Border Area on the Loess Plateau

LI Zhi-xi1, LIU Yan-ling2,BAI Gang-shuan3

(1.College of Life Science, Yulin University, Yulin, Shaanxi 719000;2.Agricultural Technology Popularization Center of Huazhou District,Weinan,Shaanxi 714100;3.Institute of Soil and Water Conservation, Northwest Agriculture and Forestry University, Yangling, Shaanxi 712100)

Abstract Apple scab broke out in the Shaanxi-Gansu border area on the Loess Plateau in 2021, which caused the early defoliation, and seriously weakened the tree vigor, reduced the apple commodity value and the quality of flower buds.In order to identify and control apple scab, the distribution in China, the pathogen characteristics, hazard symptoms, the extended morphology in apple leaves, occurrence regularity and the cause of the outbreak in the Shaanxi-Gansu border area on the Loess Plateau of apple scab were described in this paper, and the comprehensive control measures for apple scab were put forward.

Key words Apple scab;Pathogen;Hazard symptom;Occurrence regularity;Control measure

西北黄土高原、环渤海湾、黄河古道和西南高原(云贵高原)冷凉区是我国苹果 (Malus domestica) 传统的四大生产区,其中西北黄土高原是我国最大的优质苹果生产基地。西北黄土高原的陕西省和甘肃省的苹果栽培面积分别占我国苹果栽培面积的第1位和第2位,产量分别为第1位和第3位[1-2]。西北黄土高原的苹果产量与质量,均对我国苹果产业产生巨大影响。近年来苹果黑星病 (Venturia inaequalis) 在陕西渭北旱塬的洛川、旬邑、长武和甘肃陇东高原的平凉和庆阳等地呈斑块状发生[3-7]。2021年苹果黑星病在黄土高原陕甘两省交界区的长武县和泾川县呈暴发性发生,造成树体大量落叶并降低树体营养,未套袋果实产生大量锈斑并失去商业价值,花芽分化不良从而影响翌年苹果产量与质量,严重打击了当地果农的生产积极性。为了防止苹果黑星病在西北黄土高原进一步蔓延及危害,减轻其危害程度,根据田间监测及相关文献[8-11],笔者简述了苹果黑星病的分布状况、危害症状、病原形态和发病规律等,提出了苹果黑星病的综合防治技术措施。

1 分布范围

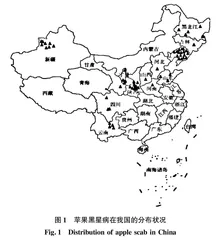

苹果黑星病又称疮痂病,1819年首次发现于北欧瑞典,具有传播速度快、危害大和难于防治等特点,广泛分布于世界各苹果产区,是苹果的主要病害之一[4]。1927年我国首次在河北省发现苹果黑星病[4],1957年被列为我国国内植物检疫对象,主要分布于吉林、黑龙江、新疆、四川、云南等冷凉苹果产区,1966年以后不再列为我国国内植物检疫对象[4,12]。1989年甘肃省首次在天水市秦城区发现苹果黑星病,1997年陕西省首次在兴平、礼泉、杨凌、旬邑等地发现苹果黑星病[9]。目前苹果黑星病零星发生于全国各地,以辽宁、新疆和陕西等冷凉苹果产区危害较重(图1)[12]。

2 病原菌

根据文献记载[3-4, 9,11-12],苹果黑星病有性时期属子囊菌亚门(Ascomycotina)黑星菌属 (Venturia de Not),为 Venturia inaaequalis (Cooke)Wint.;无性时期属半知菌亚门(Deuteromycotina),为 Spilocaea pomi Fr.,其有性时期和无性时期均在果园自然发生。

有性时期的子囊座初埋于基质中,后外露或近表生,子囊壳球形或近球形,直径90~100 μm,有孔口且孔口处稍乳头状凸起,周缘有刚毛,长25~75 μm。每个子囊壳可产生不同发育阶段的子囊50~100个。子囊具短柄,大小为(55~75)μm×(6~12) μm,无色,圆筒状,细胞壁薄。1个子囊内一般有8个子囊孢子,子囊孢子大小为(11~15)μm×(6~8) μm,卵圆形,褐色,具1隔,分隔处缢缩,由2个大小不等的细胞组成,上面的较小而稍尖,下面的较大而圆(图2)。

无性时期的分生孢子梗圆柱状或倒梨形,大小(24~64) μm×(6~8) μm,丛生,不分枝,短而直立或略弯,淡褐色至深褐色或橄榄色,屈膝状或结节状,具l~2个隔膜,有的基部10 μm膨大,产孢细胞为全壁芽式产生分生孢子,环痕式延伸。分生孢子大小为(14~24) μm×(6~8) μm,倒梨形或倒棒形,单生,初生时无色,渐变为淡青褐色至深褐色,孢基平截,顶部钝圆或略尖,表面光滑或具小疣突,0~1个隔膜,偶具2个或2个以上隔膜,分隔处略缢缩(图2)。

3 危害症状

苹果黑星病病菌主要侵染叶片和果实,也可侵染花、萼片、花梗、叶柄、幼嫩枝条和芽鳞等,侵染严重时往往造成大量落叶,果实开裂或畸形(图3),直接影响苹果的产量、品质及商品价值[3-4, 9,13-16]。苹果黑星病菌除危害苹果树外,还危害苹果属的沙果 (Malus asiatica)、海棠(Malus spectabilis)、西府海棠(Malus micromalus)、山定子(Malus baccata)等其他果树,也可侵染山楂(Crataegus pinnatifida)、花楸(Sorbus pohuashanensis)、火棘(Pyracantha fortuneana) 等[3-4, 9]。

3.1 花瓣、萼片和花梗 花瓣被苹果黑星病侵染后往往导致花瓣褪色并脱落。萼片被苹果黑星病侵染后呈灰色,但由于萼片有绒毛,常不易察觉。花梗被苹果黑星病病菌侵染后呈黑色,易形成环切,造成落花落果。

3.2 叶片 叶片上病斑多从叶片正面侵染,若侵染时期较晚,也可从叶片背面侵染。病原菌侵入到叶片角质层与表皮细胞之间后,从侵入点呈放射状扩展。初始病斑为淡黄绿色的圆形或放射状病斑,逐渐变为褐色,最后变为直径3~6 mm黑色病斑。幼叶病斑表面多为粗糙羽毛状,发病严重时叶片变小增厚,卷曲或扭曲,叶片失绿发黄,色泽暗淡,似覆盖油状污染物。成熟叶片的病斑边缘明显却不整齐,病斑周围的健康组织变厚,使病斑向上凸出,呈泡斑状,其背面呈环状凹入,并在叶片上形成一层绒毛状黑色霉层(病原菌的分生孢子及分生孢子梗)。有时病斑干枯破裂,形成脱落性穿孔。叶片背面侵染形成的病斑略呈圆形,表生黑色霉状物,叶片正面对应部位褪绿,枯死。黑星病侵染较晚的叶片,仅在叶片背面产生黑色多角形病斑。当黑星病发病严重时,病叶上的多个病斑连接融合,油污加重,叶片失水干枯,出现开裂等现象,造成早期落叶,影响花芽形成及花芽质量,削弱树势。叶柄和主叶脉上发生的病斑通常较小,黑色,呈梭形或斑点状,易造成叶片变黄脱落。

3.3 新梢 通常情况下新梢不会受到黑星病病菌侵染,但在适宜条件下新梢也可被侵染,多发生在距新梢顶端约10 cm 的部位,病斑很小,随着新梢的生长病斑会自行消失,但一些易感病的品种上,新梢的病斑并不随新梢生长而消失,导致染病部位呈泡肿状,但易与皮孔或其他畸形组织相混淆。

3.4 果实 从幼果生长期至果实成熟期均可受到黑星病病菌侵染,其中果实生长前期最易遭受侵染。病斑多发生在肩部或胴部,初为淡黄绿色斑点,渐变褐色至黑色星状斑点,近圆形,表面产生黑色绒状霉层(菌丝体);随着果实生长,病斑逐渐凹陷、硬化,严重时发生星状开裂、呈疮痂状或成为凹凸不平的畸形果。若果实在深秋被害,病斑密集呈黑色或咖啡色小点,选果时不易为肉眼所察觉,而在藏贮期病斑逐渐扩大。

苹果黑星病在叶片、果实及花朵上呈现出不同的症状,这可能与黑星病菌侵染部位的抗病性、侵染时期、环境条件等密切相关[12]。

4 叶片内的扩展状态

自然条件下苹果黑星病主要发生在幼龄叶片上,菌丝只在角质层与表皮细胞之间扩展,不寄生其他组织。根据李保华等[17]的接种观测,在幼龄的感病叶片上,黑星病的菌丝为典型的丝状体,分隔少,边缘平滑,形态规则,病斑面积大,产孢多,外观症状明显。在成熟的抗病叶片上,扩展菌丝常在两表皮细胞交界处分枝,形成并列生长的菌索,菌丝和菌索边缘及末端突出,菌丝分隔多,细胞粗短,不规则,蠕虫状。病斑面积小,不产生分生孢子或产生少量的分生孢子,无外观症状。

通常分生孢子穿透幼龄叶片的角质层,从幼龄叶片的正面侵入后,12 h后便在角质层与表皮细胞间形成一个扁平状的营养细胞,再由营养细胞上产生数条扩展菌丝,向不同方向生长。病斑生长多以单条菌丝扩展,菌丝分隔少,末端尖锐,边缘平滑,呈典型真菌菌丝的形态(图4A)。随着病斑的扩展,扩展菌丝上产生大量的短枝状或盲突状的分枝菌丝并向不同方向凸出。随着病斑的扩展,分枝菌丝细胞产生分化,形成成团的拟薄壁细胞。拟薄壁细胞的细胞壁加厚,颜色变深,形成子座,突破角质层,侵染12 d后便可产生丛簇状的分生孢子梗,并大量产生分生孢子[17-18](图4B和图4C)。

分生孢子从幼龄叶片背面角质层侵入后,形成的营养细胞小,病斑以单条菌丝扩展,其形态与在幼龄叶片正面扩展的菌丝相似。由于病斑小,叶片背面很少形成子座,分生孢子梗则由菌丝细胞直接产生。菌丝产生分生孢子梗时,先产生刚毛,突破表皮,再由菌丝细胞分化产生分生孢子梗并产生分生孢子[17](图4D)。

在叶脉上扩展的菌丝往往形成大量分枝,菌索扩展距离较短,病斑面积小,形成粗壮的菌索和丛簇状分枝,能够形成大量的子座和分生孢子梗,产生大量的分生孢子,外观症状明显(图4E)。

在叶龄稍大的叶片正面,分生孢子在角质层下形成的营养细胞小,分枝少。分枝菌丝先以单条菌丝生长很短一段距离后,分枝形成由数条菌丝并列生长的菌索,由菌索向外扩展。菌丝多在两细胞交界处分隔与分枝[17](图4F)。菌索和菌丝边缘大量凸出形成皱褶,未端平截。菌丝分隔多,细胞短。病斑在生长后期很难形成较大的子座,由菌丝细胞生长分化产生厚壁细胞,直接形成分生孢子梗。

5 发病规律

根据文献记载[3-4, 7-9,11-24],苹果黑星病菌以秋冬脱落的病叶或病果上产生的假子囊壳越冬,也可以菌丝体或分生孢子在病枝和芽鳞内越冬,但越冬的菌丝体或分生孢子在翌年春季基本无传病能力。病叶或病果产生的假子囊壳,假子囊壳产生的子囊孢子是翌年春季苹果黑星病菌侵染的主要初始源。