以《申报》为基础的阳澄湖大闸蟹与近代上海文化考察研究

作者: 陈晔 宁波

摘要 河蟹(中华绒螯蟹的俗称)是中餐美味,自古以来颇受中国民众,尤其是文人墨客喜爱。我国蟹文化起源于苏州地区,随后在大江南北发扬光大,出现诸如花津蟹、胜芳蟹等地方著名品种。清代中后叶上海开埠后,阳澄湖蟹成为我国河蟹代表。上海是近代中国经济中心、文化中心和舆论中心,也是阳澄湖蟹的最大消费市场。历史悠久的《申报》,曾刊登大量介绍阳澄湖蟹的文章,有力提升了阳澄湖蟹的知名度。今日阳澄湖蟹远近闻名,也得益于近代上海特有的社会文化环境。从《申报》入手,考察阳澄湖蟹的品牌发生过程,以期对河蟹产业品牌发展与市场互动关系的研究具有一定的借鉴作用。

关键词 河蟹;阳澄湖;大闸蟹;近代上海文化;品牌

中图分类号 S-058;K 29 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)17-0226-03

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.17.056

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Study on Yangcheng Lake Hairy Crab and Modern Shanghai Culture Based on Shenbo News

CHEN Ye1,2,NING Bo1,2

(1.College of Economics and Management,Shanghai Ocean University,Shanghai 201306;2.Research Center for Ocean Culture,Shanghai Ocean University,Shanghai 201306)

Abstract The river crab (also as Chinese hair crab) is delicious Chinese food.It has been loved by Chinese people since ancient times,especially the literati.Chinese crab culture originated in the Suzhou area,and then carried forward around the country.Famous local varieties,such as Huajin Crab and Shengfang Crab appeared gradually.After Shanghai’s opening up to the foreign trade during the middle and later Qing Dynasty,the Yangcheng Lake Crab dominated the market and became the representative of the Chinese rive crab.Modern Shanghai was the economic,cultural and public opinion center of China.It was also the largest consumer market for Yangcheng Lake Crabs.The long-established Shenbo News published a large number of articles on Yangcheng Lake Crabs,which greatly enhanced the popularity of Yangcheng Lake Crabs.Today’s well-known Yangcheng Lake Crab won its fame by the unique social and cultural environment of modern Shanghai.Through Shenbo News ,the development history of Yangcheng Lake Crab brand was studied,which was useful for the study on the mutual relationships between crab industry and brand construction.

Key words River crab;Yangcheng Lake;Hairy crab;Modern Shanghai culture;Brand

河蟹(中华绒螯蟹的俗称,有的文献中也称螃蟹)是中餐美味,自古以来颇受中国民众,尤其是文人墨客喜爱,赢得不少雅名:傅肱叫它横行介士,扬雄称其郭索,葛洪名它无肠公子,现代人则称呼大闸蟹,此外河蟹还有“含黄伯与夹舌虫”“江湖之使”“介秋衡”等别名[1]。

河蟹的学名是中华绒螯蟹,又俗称湖蟹、大闸蟹等,被誉为“乃天下一大美食也”。河蟹“美如玉珧之柱,鲜如牡蛎之房,脆比西施之舌,肥胜右军之脂”,自古以来赞美河蟹的诗篇延续不绝,如唐朝皮日休的《咏蟹》、宋朝苏轼的《一蟹不如一蟹》、元代李祁的《讯蟹说》、明代王世贞的《题蟹》、清代李渔的《蟹赋》、曹雪芹的《螃蟹咏》等。宋朝吴江太尉徐自道《游庐山得蟹》中一句“不到庐山辜负目,不食螃蟹辜负腹”,已成为咏蟹名句,广为传播[2]。

河蟹家族中,以阳澄湖蟹最负盛名。阳澄湖蟹的蟹苗很大部分来自上海崇明岛[3]。河蟹是一种洄游生物。长江品系的野生河蟹,一般在崇明岛附近的长江入海口繁育,幼体溯江而上,到太湖、淀山湖、阳澄湖等长成,待性成熟后再回到长江口产卵孵化。河蟹人工育苗技术突破以后,养殖户直接从育苗场购买幼蟹养殖。阳澄湖蟹产在阳澄湖,出名却在上海。正如越剧虽诞生于20 世纪初的浙江嵊州农村,却是在上海都市环境中生根发芽,茁壮成长[4],阳澄湖蟹虽长成于苏州阳澄湖,但得益于近代上海文化。鉴于此,笔者从《申报》入手,考察阳澄湖蟹的品牌发生过程,对了解阳澄湖蟹的品牌由来与发展具有参考价值,对于品牌发展与市场互动关系的研究具有一定启发意义。

1 文献回顾

相关的研究主要集中在蟹文化研究及上海文化研究。我国蟹文化丰厚深远,宋代高似孙的《蟹略》、宋代傅眩的《蟹谱》、清朝孙之马的《晴川蟹录》《后录》《续录》等都是研究蟹文化的专著。朱希祥[5]对我国蟹文化进行分类,认为蟹文化包括蟹乡文化、蟹食文化、蟹咏文化3个层面。2007年,钱仓水的《说蟹》出版,被誉为我国首部较系统地介绍“蟹文化史”的专著[6]。2007年,王武、成永旭、李应森3位教授组成的上海水产大学河蟹课题组在《水产科技情报》连续发表6篇论文,对河蟹养殖以及河蟹文化进行较系统详尽介绍[7]。邹国华、刘新中[8]编写《阳澄湖蟹志》,对阳澄湖地区河蟹发展历史进行归纳和总结。陈晔、宁波等[3]对上海崇明地区大闸蟹的养殖和历史文化情况进行研究。

上海学已成为“显学”,关于上海文化研究的研究层出不穷。陈旭麓的《说“海派”》,对海派形成的过程、特征、影响及其与上海城市的关系,进行开拓性的研究[9]。熊月之的《海派散论》分析海派特点与移民社会的关系,不同时期海派内涵与上海城市形象及民族主义的联系[10]。陈伯海的《上海文化通史》[11]和李太成的《上海文化艺术志》[12]对从古代至近代,上海地区存在过的各种文化活动及文化现象进行介绍。苏智良的《上海:近代新文明的形态》对近代上海出现新的文化形态进行阐释[13]。张颖[14]的《海派文化概览》对上海话、上海建筑、海派文学等的特征进行概括。张仲礼[15]的《近代上海城市研究》的第七章对海派文化的起源、流变、内涵、定义等进行深入的讨论。

以往研究关于蟹及阳澄湖蟹的研究仅关注其本身发展,而未从更大视野将其与市场联系,因此该研究具有一定开拓性。此外,以《申报》资料为基础,将定性研究与定量分析相结合,具有创新性。

2 我国蟹文化的起源

鲁迅有2段关于蟹的著名话语,其中1个为“第一个吃螃蟹的人是很令人佩服的,不是勇士,谁敢去吃它呢?螃蟹有人吃,蜘蛛也一定有人吃过,不过不好吃,所以以后人就不吃了,像这种人我们应当极端感谢”;另1个是关于许仙与白娘娘的传说,鲁迅在《论雷锋塔的倒掉》写道:“秋高稻熟时节,吴越间所多的是螃蟹,煮到通红之后,无论取哪一只,揭开背壳来,里面就有黄,有膏;倘是雌的,就有石榴子一般鲜红的子。先将这些吃完,即一定露出一个圆锥形的薄膜,再用小刀小心地沿着锥底切下,取出,翻转,使里面向外,只要不破,便变成一个罗汉模样的东西,有头脸,身子,是坐着的,我们那里的小孩子都称他‘蟹和尚’,就是躲在里面避难的法海。”吴越即现在的江苏和浙江地区,鲁迅的这段内容表明江浙地区有食蟹的风俗。

苏州民间中有关于巴解的传说:相传在大禹治水时期,阳澄湖边的陆地还刚形成,大禹手下有位督工叫巴解,带领人们到湖边疏浚道河[16],湖里有一种横虫,形状硕大,八爪两螯,夹人吐沫,横行无忌,称作“夹人虫”,为防止“夹人虫”侵袭,在驻地开深沟,待“夹人虫”大批进入沟中后,用沸水烫。烫死的“夹人虫”散发一股独特香味,巴解拿起来尝试,味道极佳。从此,“夹人虫”成为人间美味。因巴解“镇压”这种“夹人虫”,人们将其改称为蟹[2]。

传说一般是上古的历史。巴解吃蟹的传说产生于苏州地区,据此可以推断,我国蟹文化就应该产生于该地区。苏州地区虽是中国蟹文化发祥之地,但是在很长的历史时期,苏州阳澄湖蟹并非我国最著名的大闸蟹。地处苏皖两省古丹阳大泽的花津蟹是历史最悠久的大闸蟹品种之一,早在唐代已颇为著名。李白晚年在当涂时期,创作过不少咏蟹的诗句,赞美的就是花津蟹[2]。明朝朱元璋在南京建都,花津蟹进入全盛时期。清代花津蟹成为贡品,乾隆皇帝封其为“御之蟹”。 除花津蟹外,白洋淀的胜芳蟹从元朝开始逐渐闻名。明朝中后叶,伴随苏州经济发展,阳澄湖蟹名声逐步增大,至清朝中后叶,尤其上海开埠后,阳澄湖蟹的名气大增,逐步盖过前2种名蟹[2]。

3 《申报》中的蟹文化

《申报》原名《申江新报》,是近代中国发行时间最久、具有广泛社会影响的报纸,1872年4月30日在上海创刊,1949年5月27日停刊,前后总计经营77年,共出版27 000余期,出版时间之长、影响之广泛,被称为研究中国近现代史的“百科全书”。

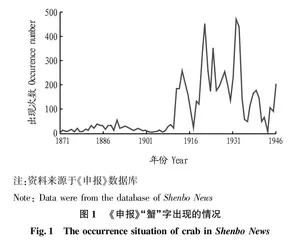

《申报》关于蟹的记载情况,能在一定程度上反映近代我国蟹文化的发展状况。以“蟹”为关键词,对《申报》进行检索,发现从1872至1948年,“蟹”字总共出现7 530次。1910年前后,“蟹”字大量出现,1937年抗日战争全面爆发后,“蟹”字出现数量大幅减少(图1)。由此可知,晚清时期“蟹”文化还处于萌芽时期,进入民国后“蟹”文化进入高速发展时期,抗日战争全面爆发使“蟹”文化发展受到重创。

阳澄湖位于江苏省南部,是太湖下游湖群之一,苏州市东北,南北长17 km,东西最大宽度8 km,面积117 km 蓄水量3.7亿m3。明代著名画家沈周在《其晚归阳城湖漫兴》 诗中,写有“阳澄不可唾”,世人遂将其改称阳澄湖[17]。人们通常按照一定的规律对事物进行命名,事物的名称某种程度反映当时人们对其认识,人们对某事物的认识越全面越深刻,其名称也越细致。其实,国人很早就认识到阳澄湖蟹的美味,1848年(清道光28年)沈藻采编的《元和唯亭志》记载:河蟹“出阳澄湖者最大,壳青、脚红,名金爪蟹,重斤许,味最腴”[8],由于是地方志,影响面不大,故对阳澄湖蟹的推广作用有限。《申报》首次出现“阳澄湖蟹”最早的记录,是在1920年11月19日《申报》第11版的《刊登青年会消息两则》[18]:“青年会交际科以现值菊花盛放之时,因订于本星期六〔即二十号〕晚六时半,在该会童子部餐堂,大开菊宴,四围陈列名菊数百盆,并由阳澄湖选购大蟹,佐以名肴……”。

从这则报道可知,阳澄湖地区的蟹冠以“阳澄湖蟹”之名是在1920年前后。这也是阳澄湖蟹品牌初步确立之际。

4 阳澄湖蟹与上海