农村相对贫困问题研究综述

作者: 宋丽 李芸

摘要 2020年后中国农村扶贫面临着新格局、新挑战,相对贫困界定的动态性、贫困标准制定的多样性以及贫困成因的复杂性成为新时代中国农村扶贫工作的重难点。因此,以农村相对贫困的界定、贫困标准、产生原因为线索,对农村相对贫困的相关研究进行综述,并借鉴国际反贫困经验,分析了研究中的学术优长,以期为后续研究所借鉴,并指出了后续研究的重点。

关键词 农村相对贫困;文献梳理;贫困标准;国际经验

中图分类号 S-9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)18-0022-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.18.005

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Reviews on Rural Relative Poverty

SONG Li, LI Yun

(Institute of Agricultural Economics and Development, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081)

Abstract China’s rural poverty alleviation is facing a new pattern and a new challenge by 2020. The dynamics of the definition of relative poverty, the diversity of poverty standards and the complexity of the causes of poverty have become the major difficulties in China’s rural poverty alleviation work. Therefore, this paper summarizes existing research on the conception of relative poverty, poverty standards, the causes of relative poverty, and learns from international anti-poverty experiences. It analyses the academic excellence, possible deficiency and enlightenment of current research, and proposes the research focus of rural relative poverty in the future.

Key words Rural relative poverty;Literature review;Poverty standard;International experiences

相对贫困是在经济社会发展进程中长期存在的社会问题。随着2020年脱贫攻坚的胜利收官,中国扶贫工作从消除绝对贫困进入缓解相对贫困阶段,相对贫困治理的紧迫性和重要性日益突出。2021年中央一号文件指出,加强农村低收入人口常态化帮扶,开展农村低收入人口动态监测,实行分层分类帮扶。在中国,发展不平衡不充分的问题仍然突出,城乡区域发展及收入分配差距较大,农村低收入人口仍长期存在,新时期反贫困工作面临着长期性和持久性的挑战。正如习近平总书记在脱贫攻坚总结表彰大会中所提出的,要把促进全体人民共同富裕摆在更加重要的位置,脚踏实地,久久为功。因此,面向2020年后的减贫新时期,全面系统地认识相对贫困是构建治理相对贫困长效机制的基础和前提,科学有效的成因分析有助于政府精准施策,对不同群体进行分类分层帮扶,对于实现区域间经济发展平衡和互补具有重要的现实意义。

相对贫困问题一直是学术界关注的一个重要议题,面对2020年后中国农村贫困的新阶段,有关相对贫困问题的讨论与研究渐成热潮。贫困内涵界定是相对贫困治理实践的起点,也是相对贫困研究的基础,现有研究关于新时期相对贫困测度标准观点不一,对于相对贫困线设定存在较大争议,针对相对贫困的成因研究缺乏一定的系统性。为此,该研究重点对相对贫困内涵认识、标准制定、致贫因素等相关研究进行梳理,学习研究中的学术优长,分析研究中存在的不足,以期为后续相对贫困的研究提供参考,挖掘该领域未来研究方向和发展趋势。

1 相对贫困的内涵认识

贫困是一个动态的、历史的概念,随着不同时期社会生产力和生活方式的变化,对贫困的认识也有较大差别。按照早期研究中对贫困内涵的阐述,贫困多被理解为一种物质生活匮乏的状态。Seebohm[1]认为,贫困是一种家庭所拥有的收入不足以维持其生理功能所需的食品、住房、衣着和其他必需品的状态,即绝对的物质贫困,也称为“生存贫困”。看待问题的角度不同,得到的认识和结果也会不一样。从消费来看,绝对贫困是指人们无法获得满足衣食住行等人类生理需求的最低条件,即难以维持温饱状态;从生产来看,贫困者缺乏再生产的物质资源,即难以维持简单再生产的状态[2]。绝对贫困不仅具有绝对的客观物质性,而且还具有一定的相对性,即对“必需品”的界定是相对于当时的经济发展状况所决定的。随着认识的深化,人们对于贫困的认识由绝对贫困发展到相对贫困。20世纪中期,Townsend[3]提出了相对贫困理论,认为贫困不仅是基本需求的不满足,而是所拥有的资源难以维持平均生活水平的状况。

相对贫困概念的提出丰富了贫困的内涵,为人们认识贫困提供了新的视角。相对贫困既包括相对于正常生活水平的客观物质贫困,也包括相对剥夺的主观感受,还具有一定的多维属性[4]。相对贫困具有动态性,人们对于相对贫困的认识随着经济社会的发展而不断变化,且对于“相对”参照状态的界定存在差异。将相对贫困界定于在一定的社会经济发展约束下,个人或家庭的收入无法满足当地所认为的基本生活需求的状态[5-6],或者是个人或家庭生存所需感低于社会平均水平的状态[7]。相对贫困具有主观性,相对贫困还包含较高层次的社会心理需求,与个人的社会公平观、自我认同感相关,侧重相对排斥、相对剥夺,即是指同一时期、不同地区或不同阶层之间由于主观认定的可维持生存水准的差别而产生贫困[8]。这种剥夺感不是与某一绝对的贫困标准相比,而是与其他群体或者自己的过去等参照物相比,发现自己处于劣势而产生了剥夺感,带有强烈的主观色彩。相对贫困具有多维性,相对贫困不仅指经济上的贫困,还涉及能力、健康、权利、制度等多维贫困。以阿马蒂亚·森的可行能力剥夺理论为基础,认为对贫困的认识不应局限于单一维度的经济贫困,还应涉及教育、医疗、社会保障、权利机会等多个维度[9]。也有学者将贫困概括为营养、健康、教育、住所等物质或生理需求的剥夺和脆弱性、无话语权、无尊严等社会需求的剥夺两种形式[4]。对于相对贫困的认识从单维拓展到多维,不仅丰富了相对贫困的内涵,而且对于相对贫困的测定标准制定提供了新思路、新方法。

2 关于贫困标准的研究

贫困标准是治理贫困的一个经济工具,既可用来识别和统计贫困人口,也有助于政府采取措施减少贫困。通过对国际贫困标准实践的借鉴及中国贫困标准演变历程的学习,并对2020年后贫困标准制定的相关研究进行梳理,以为新时期贫困标准的科学设定提供指导。

2.1 关于贫困标准的国内外实践

2.1.1 国际贫困标准设定。

国际上,由于各国经济发展水平不同,贫困特征、贫困状况不同,贫困标准的设定也不同,有采用绝对贫困标准,也有相对贫困标准。世界银行采用绝对贫困标准,测算了全球15个最贫穷国家的贫困标准的平均值,将人均日收入1.9美元作为国际绝对贫困标准[10]。随着全球经济的发展,大部分国家的贫困标准都高于该贫困线,国际绝对贫困标准的有效性逐渐降低,2018年世界银行制定了人均日收入低于3.2 美元和5.5 美元的两条高贫困线[11]。美国采用绝对贫困和相对贫困相结合的方法,联邦政府官方贫困门槛线和贫困指导线都是根据满足消费者基本需要的最低收入确定的绝对贫困标准,并考虑了区域和家庭结构的差异。此外还将家庭总收入低于贫困线50%的家庭视为深度贫困家庭,作为一条相对贫困标准[12]。经合组织、英国、欧盟等发达国家和组织将某一基数的一定比例作为相对贫困标准。经合组织将人均可支配收入中位数的50%或60%作为基准来测定相对贫困标准。作为其成员国的英国,将家庭收入低于可支配收入中位数的60%设为相对贫困人群[13]。欧盟采用中位收入的50%的贫困标准测度其成员国的相对贫困水平。

2.1.2 国内贫困标准设定。

自1978年以来,为客观地描述和评价中国农村贫困状况,更好地服务反贫困工作,我国对贫困标准不断进行调整完善,先后采用了“1978年标准”“2000年标准”和“2010年标准”三个贫困标准。中国贫困标准由食物线和非食物线两部分构成。从食物线来看,将每人每天摄入8 790.2 kJ作为最低营养基准,“1978年标准”要求保证每人每天8 790.2 kJ的食物支出占比达到85%左右,2000年将该比重降低到60%,2010年不仅要保证每天8 790.2 kJ 热量,还增加了60 g左右蛋白质的食物要求[10]。从非食物线来看,1978年以每人每年100元作为贫困线,第一次调整按2000年价格提高到每人每年865元,再次的调整按照2010年价格调整到每人每年2 300元[10]。无论是食物线还是非食物线,三次绝对贫困标准的调整都是相对于当时的经济发展水平而设定的,具有相对性。此外,1998年根据非食物支出占总消费支出40%的标准设定了每人每年880元的低收入线,也体现了贫困标准的相对性。

2.2 新时期中国贫困标准的研究

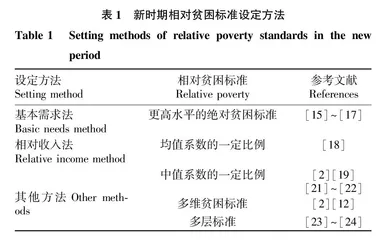

国内学者在新时期贫困标准的选择制定上并未达成统一标准,关于新时期农村贫困标准的确定主要有2种方法,其一是基本需求法,将可支配收入难以维持其基本生产和发展需求的群体认定为贫困者,建议采用更高的绝对贫困标准;其二是相对收入法,是将达不到全部人口收入分布中值或均值收入的一定比例的人群认定为贫困人口[14]。除了这2种方法外,还有学者提出多维贫困标准和多层贫困标准等,并且关于贫困标准的城乡差异化还是统筹一体化也存在较大的争议(表1)。

2.2.1 采用基本需求法设定更高的绝对贫困标准。

一部分学者认为中国新时期的扶贫工作应继续使用由基本需求法设定的更高水平的绝对贫困标准。随着经济社会的发展和生活水平的提高,为做好新旧标准衔接,确保新贫困标准与乡村全面振兴有机衔接,新时期贫困标准应采用更高水平的绝对贫困标准[14]。按购买力平价方法计算,2015年的贫困标准相当于每人每天2.2美元,已高于1.9美元的国际极端贫困标准,因此新时期的中国可以放弃1.9美元的极度贫困标准,向高贫困线3.1美元看齐[15],甚至可改为每人每天3.2美元的、比每人每年2 300元稍高的中度绝对贫困标准,同时参考使用世界银行提出的每人每天5.5美元的较高贫困标准[16]。此方法的可比性和操作性更强,且与中国特色扶贫路径、未来脱贫目标及其他发展中国家的贫困标准构建相匹配。但也存在不足,由于区域间价格指数的差异,难以进行地区间的横向比较,且绝对贫困标准直接体现贫困的结果,难以揭露贫困的根源[17]。

2.2.2 采用相对收入法设定相对贫困标准。

还有一部分学者认为应该使用相对贫困标准,但对于相对收入法贫困线的具体设定,目前学者有不同的看法。一是,相对贫困标准设定基数应选择收入中位数还是收入平均数。以收入中位数一定比例设置相对贫困标准的“收入比例法”为国际大多数国家所通用[25],为与国际接轨,2020年后我国较高标准贫困线可选取中位数作为相对贫困线的基数,按照前一年全国居民人均可支配收入中位数的40%划定次年贫困线[19]。收入中位数更好地反映了一个社会中一般人的收入水平,而收入平均数代表的是收入平均分配状态下每个人可以获得的收入,根据我国当前的经济发展水平,可将相对贫困线设为均值系数的0.4~0.5,0.4作为相对贫困线的下限,0.5则是更高标准[18]。二是,相对贫困线应设置为某一基数的40%、50%还是更高水平。有观点认为2021年可选用2020年农村居民中位数收入的40%作为相对贫困标准,并根据经济发展逐年调整,以逐渐趋向于60%[20]。还有学者认为应遵守循序渐进的设定原则,在初期暂不考虑50%或60%的中位收入标准,建议将农村居民可支配收入中位数的40%或农村居民人均可支配收入的1/3作为农村低收入线取值标准[22]。三是,应构建城乡差异化还是城乡统筹一体化的贫困标准,学者们观点不一。由于中国仍带有二元经济特征、且城乡收入差距较大的客观事实一直存在,新时期应分城乡设置相对贫困线,可将相对贫困标准设定为城市和农村对应的居民中位数收入的40%[2]。相反,治理相对贫困问题就是要解决发展不平衡、不充分的难题,在城乡贫困标准不统一的情况下,城乡扶贫的碎片化与扶贫工作要求城乡整体推进之间的矛盾凸显,为此需要建立城乡一体化的贫困人口识别体系[21]。