新形势下昌都市自然保护地管理现状及对策

作者: 王群 李玥

摘要 建立以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系是贯彻落实中央战略部署的具体举措,践行了可持续发展理念。基于昌都市境内自然保护地的种类、数量、独有特征及保护管理现状展开了归纳分析,提出了相应的保护措施,应对新形势下自然保护地管理面临的困境,促使昌都市保护地的健康发展,最大限度地发挥生态效能。

关键词 自然保护地;现状;对策;昌都市

中图分类号 S 759.9 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2022)20-0095-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.20.025

Management Status and Countermeasures of Protected Natural Areas of Qamdo City under the New Situation

WANG Qun, LI Yue

(Kunming Survey & Design Institute of State Forestry Administration, National Forestry and Grassland Administration, Kunming, Yunnan 650216)

Abstract Establishing the nature reserve system with national parks as the main body, nature reserves as the basis, and various types of natural parks as supplements is a specific measure of implementation of the central strategy deployment and practice the concept of sustainable development. This article conducts an inductive analysis based on the type, number, unique characteristics, and status of conservation and management of nature reserves in Qamdo City, and proposes corresponding protection measures to cope with the various difficulties faced by nature reserves management under the new situation, to promote healthy development of the protected area of Qamdo for maximizes ecological efficiency.

Key words Protected natural areas;Present situation;Countermeasures;Qamdo City

国际自然保护联盟(ICUN)对保护地的定义是通过法律及其他有效方式用以保护和维护生物多样性、自然及文化资源的土地或海洋[1]。自然保护地是依法设立和管理的,以实现自然及相关生态服务和文化价值长期有效保存的界限分明的地理空间[2]。建立各类自然保护地不仅是保护自然资源和生物多样性的有效举措,同时也是保护自然与文化遗产的现实要求,对维护国土生态安全、推进国家生态文明建设有着重要作用[3-4]。2019年6月底,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系指导意见》,这是事关我国自然保护领域的系统性、整体性、重构性的重大制度性变革,创新自然保护地管理体制机制,实施自然保护地统一设置、分类保护、分级管理、分区管控,形成以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地体系,标志着我国各类自然保护地进入全面深化改革的新阶段,在自然保护地发展史上具有划时代的里程碑意义[5]。笔者以昌都市为例,对该地自然保护地的管理现状进行了分析,并提出了相关保护措施。

1 昌都市保护地现状

1.1 昌都市概况

昌都市(原昌都地区)地处横断山脉和三江(金沙江、澜沧江、怒江)流域,根据《全国主体功能区规划》,昌都市属于三江源草原草甸湿地生态功能区[6]。三江源素有“中华水塔”之称,是全球大江大河、冰川、雪山及高原生物多样性最集中的地区之一,其径流、冰川、冻土、湖泊等构成的整个生态系统对全球气候变化有巨大的调节作用[7]。

昌都市土地面积11万km2,下辖卡若区、江达县、贡觉县、类乌齐县、丁青县、洛隆县、边坝县、八宿县、左贡县、芒康县、察雅县11个县(区)。昌都是川藏公路和滇藏公路的必经之地,也是“茶马古道”的重要节点和“藏彝走廊”的重要组成部分。因处于藏族与其他民族商贸、文化往来的枢纽区位,昌都市素有“藏东明珠”的美称。昌都市属高原温带季风湿润气候区,受地形地势和大气环境的影响,境内气候垂直分带十分明显,其显著特点为:西北部、北部严寒干燥,东南部温和湿润;日照时间长,辐射强、日温差大,年温差小,气温偏低;干湿分明,夏季多夜雨,冬春多风。昌都市是世界上岭谷高差悬殊,河流最为密集,垂直自然带最完整,生物多样性最丰富的区域[8]。

昌都市由于特殊的地形地貌,形成了具有该地区特点的树种和植被类型,多为北半球的树种和植被类型,主要有亚高山暗针叶林、落叶针叶林、山地柏林、温带松林、温性硬叶常绿栎林、山地落叶阔叶林等森林生态系统,孕育了野生动物资源600余种,占西藏野生动物资源的80%以上,被列入国家和省级保护的动物资源有60余种。

1.2 昌都市保护地概况

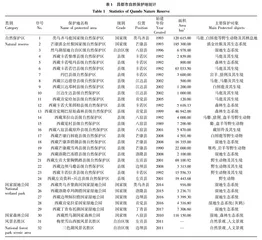

近年来,昌都紧紧围绕建设“生态昌都、绿色昌都、美丽昌都”,坚持“生态优先、保护优先,在保护中发展、在发展中保护”的理念,积极开展植树造林、森林防火、森林资源管护等工作,狠抓生态保护各项工作,大力推进生态文明建设。目前,昌都市境内无国家公园;建立各级自然保护区24处,其中,国家级2处,自治区级1处,县级21处;自然公园(森林公园、湿地公园、风景名胜区等)8处,其中,国家森林公园1处,国家湿地公园5处,自治区级风景名胜区2处。昌都市自然保护地总面积743 308.97 hm2(不含2个风景名胜区面积),占昌都市总土地面积的6.77%。各类自然保护地及相关情况见表1。

1.3 自然保护地的保护价值

昌都市特殊的地形地貌造就了典型的植被类型及野生动植物。从植被类型的水平分布来看,各植被的分布既不同于按子午线方向的纬度地带性,又不同于按海陆位置的经度地带性,而是呈东南向西北排列。这种分布的植被如能得到保护,对维持植被垂直带生态规律有着重要的价值。复杂的自然条件为南来北往的野生动物提供了得天独厚的栖息条件,有些珍稀野生动物仅保存在该地区,如世界性珍稀动物滇金丝猴仅分布在该区和云南白马雪山自然保护区的狭窄范围内;是我国马鹿分布最集中的地区之一;白唇鹿、藏原羚、雪豹、岩羊等野生动物属于高山草原和高山荒漠生态环境的代表种;五光十色的雉类汇集于该地,成为我国雉类动物种类最丰富的地区之一。这些均反映出自然保护地动物的典型性。同时,典型性也折射出昌都市保护地的稀有性和多样性。保护地内虽然生态系统复杂、丰富,但保护地海拔较高,加之当地独特的气候条件导致这一地区生态系统异常脆弱,保护地的气候反映敏感,具有一定的脆弱性。因此,加大对保护地内珍稀野生动植物、典型生态系统和优美自然景观的保护管理都是极为必要和急迫的。

1.4 自然保护地保护现状

2 处国家级自然保护区通过国家和自治区多年投资建设,完成了4期基础设施建设,累计投资经费11 986万元,设置了界桩、界碑、标牌,建立了管理局、管理保护站、通讯和瞭望设备、病虫害检疫设备、巡护设施、科研宣教中心、配备了基本的科研设备以及标本保存和展示设备等,办公、科研设施日趋完善。然乌湖自然保护区总投资2 375.29 万元完成湿地保护与恢复建设项目,建立了管理局和管理站,并配备相应的监控设施设备;完成了界桩、防火瞭望塔、监测站建设,并配置相应的办公、监测设备;建设科研中心,配置相应的科研、办公设备;建设了宣教中心,配置相应的宣教设备。县级自然保护区建设基本处于空白。然乌湖国家森林公园与然乌湖自治区级自然保护区范围交叉重叠,森林公园依托自治区级保护区建设,5处国家级湿地公园交通、通信建设良好,2处自治区级风景名胜区尚未开展基础设施建设。

1.5 保护地管理现状

1.5.1 规划编制情况。

编制总体规划是自然保护地建设管理的重要环节之一,也是自然保护地增强保护针对性及提高管理有效性的最有效措施之一。总体规划是自然保护地建设管理的纲领性文件,为自然保护地贯彻国家方针政策,实现保护目标,提升管理水平,促进社区发展具有极为重要的作用。昌都市共有32 处保护地,除2处自治区级风景名胜区外,其他自然保护地均编制了总体规划。

1.5.2 机构与人员配备现状。

自治区级以上自然保护区均设立了专门的自然保护区管理机构,与当地的林业局合署办公。县级自然保护区尚未设立专门管理机构和人员,其保护管理由保护区所在的县(区)林业局代管。自然公园中的国家森林公园、国家湿地公园及风景名胜区保护管理工作归自然公园所在的县林业局管辖,尚未成立专门的管理机构。

2 自然保护地存在的问题

2.1 功能区划不精确

部分自然保护地特别是自然保护区由于建立时间较早,在规划时片面追求大规模,未经过严格科学规划论证,把受保护区域周边村镇划入保护地范围,有些甚至设置为核心区和缓冲区。如类乌齐马鹿国家级自然保护区核心区共有居民1 321户7 020人,对马鹿保护区马鹿、白唇鹿、雪豹等主要保护对象的活动区域有一定影响;芒康滇金丝猴国家级自然保护区分布有6个乡镇15个行政村。保护区因受居民放牧、公路以及村寨生活等胁迫因子的影响,导致滇金丝猴群的适宜生境破碎化程度较高,连接猴群的生态走廊状况较差以及滇金丝猴栖息地森林退化等问题。这与“核心区和缓冲区禁止有人类活动”规定要求的矛盾突出。

自然保护地存在划定不科学、“叠罗汉”、多头管理、权责不清、保护与开发矛盾难以协调等问题,很多保护地没有勘界立标,影响了自然保护地的建设和监管。

2.2 组织机构不健全,人员配备不足

尽管自治区级以上的自然保护区均成立了专门的管理机构,但是保护区管理局与保护区所在的县(区)林业局合署办公,实行“一套班子两块牌子”机制,管理人员和技术力量严重匮乏,如滇金丝猴国家自然保护区缺乏滇金丝猴保护方面的专业技术人员,严重制约了保护区科研监测等活动的开展,也影响保护区其他工作的效率;类乌齐马鹿国家级自然保护区随着保护区的发展,组织机构不健全和工作人员配备不足的矛盾日渐突出。

县级自然保护区未设立专门机构,仅由县级自然保护区所在的县(区)林业局负责,而林业局受编制的限制,专业管理人员和保护人员难以落实,仅由林业局聘请当地村民作为护林员进行管护,而牧民为了自身的利益,盗伐林木、乱捕野生动物的现象时有发生,给资源保护带来较大困难,严重影响了自然保护区的发展,也不利于保护、科研等工作的开展。

昌都市自然公园尚处于初级发展阶段,存在着专业人员数量不足,缺乏创新意识和能力,缺少专业的旅游从业人员,难以适应面向全社会开放生态旅游的新形势,缺乏长远的营销计划和先进的服务意识,使旅游可持续发展缺乏启动。人力资源的匮乏阻碍了自然公园保护、管理与发展。