排土场不同复垦模式土壤生态化学计量特征

作者: 刘宝勇 潘琪 甄博珺 何志勇

摘要 以阜新海州露天矿排土场4种复垦模式(刺槐纯林、白榆纯林、刺槐白榆混交林和草地)的土壤为研究对象,分析C、N、P含量及化学计量特征在复垦模式间的差异。结果表明,土壤C、N、P含量为67.89、0.43、0.51 g/kg。4种复垦模式土壤C含量丰富,土壤N含量极为缺乏,土壤P含量较为缺乏。刺槐白榆混交林土壤C、N、P含量高于刺槐纯林、白榆纯林,混交林地比纯林具有更积极的养分累积作用。土壤C含量与土壤P含量呈极显著正相关,土壤C、P含量与土壤C∶N呈显著负相关,土壤N∶P<10。在海州露天矿排土场4种复垦模式土壤中要提高氮的供给,以利于植被恢复。

关键词 生态化学计量;土壤;露天矿排土场;复垦模式

中图分类号 S 153 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2022)21-0081-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.21.020

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Soil Ecological Stoichiometry Characteristics of Different Reclamation Modes in Dump

LIU Bao-yong,PAN Qi,ZHEN Bo-jun et al

(College of Environmental Science and Engineering,Liaoning Technical University,Fuxin,Liaoning 123000)

Abstract Taking the soil of four reclamation modes (Robinia pseudoacacia pure forest, Ulmus pumila pure forest,Robinia pseudoacacia-Ulmus pumila mixed forest and grassland) in Fuxin Haizhou open-pit mine dump as the research object,the differences of C,N,P contents and stoichiometric characteristics among the reclamation modes were analyzed.The results showed that the contents of C,N and P in soil were 67.89,0.43 and 0.51 g/kg.The soil C content was rich in the four reclamation modes,but the soil N content was extremely short,and the soil P content was relatively short.The soil C,N and P contents of Robinia pseudoacacia-Ulmus pumila mixed forest were higher than those of Robinia pseudoacacia pure forest and Ulmus pumila pure forest,and the mixed forest had more positive nutrient accumulation effect than the pure forest.Soil C content and soil P content were extremely significantly positively correlated,and soil C and P contents were significantly negatively correlated with soil C∶N,and soil N∶P<10.In order to facilitate vegetation restoration,nitrogen supply should be improved in the soil of four reclamation modes in the dump of Haizhou open-pit mine.

Key words Ecological stoichiometry;Soil;Open-pit mine dump;Reclamation mode

生态化学计量学是将生物学、化学、物理学的基本原理统合起来,并在化学元素的生态过程中研究其数量关系。它把生态学中各种研究的理论有机地结合到一起,提供了研究元素化学循环与过程中的计量关系和规律的方法,主要强调元素的化学计量特征关系。近年来生态化学计量的研究逐渐成为热点,王绍强等[1]分析了生态系统中C、N和P元素之间的相互关系,研究了元素之间的平衡与生态的相互作用和影响。土壤生态化学计量研究可以较为直观地阐明土壤养分的限制性因素,所以,为了更好地理解生态系统中的养分循环及其限制因子,就要从土壤的化学计量入手。

目前土壤的化学计量研究主要集中在森林系统[2-3],关于矿区排土场退化生态系统的研究还很少。阜新海州露天矿排土场作为人为破坏后简单修复的退化生态系统,利用化学计量学对排土场主要的4种复垦模式[刺槐(Robinia pseudoacacia L.)纯林、白榆(Ulmus pumila L.)纯林、刺槐白榆混交林和草地]的土壤进行研究,研究其养分变化及相互关系进而更好地理解C、N、P潜在的生态学过程和影响机理,对于掌握排土场生态系统修复过程中养分循环及限制因素具有重要意义,为阜新海州露天矿排土场植被恢复与重建提供理论与实践指导。

1 材料与方法

1.1 研究区概况 阜新市海州露天矿排土场位于121°39′25″E、41°57′22″N,东西长7 km,南北宽3 km,占地16 km2,海拔240.7 m。温带半干旱大陆性季风气候,春季干旱多以风沙天气为主,夏季高温,秋季温度适宜,早晚温差较大,冬季干冷,降雪较少。降水集中于7、8、9月,年平均降水量为500 mm 左右,蒸发量约为降水量的4倍。无霜期156 d左右,冻结深度1.4 m左右。

海州露天矿排土场复垦地区土壤条件极差,属于地带性土壤,主要是由不同类型的岩石风化物残积母质、黄土以及红土母质上的淋溶褐土、褐土性土组成,土壤厚度薄、营养成分低。经过一系列的修复工作,环境得到了一定的改善,栽植适应性强、抗逆性强、根系发达、生长快、能有效改良土壤、播种栽植简单、成活率高的植物。

1.2 样品采集 该研究于2021年5月在阜新海州露天矿排土场内选择造林年限相同、立地条件相似的刺槐纯林、白榆纯林、刺槐白榆混交林和草地复垦区作为研究区,在每个研究区内设置10 m×10 m 的样方,采用“S布点法”在样方中选择5个样点,除去表层的枯落物层,然后按0~10、10~20、20~30 cm分层,将收集的土壤用“四分法”混合,样品分别压缩到500 g装袋。将土壤样本除去石块、植物残体等杂物,风干,过100目筛(0.149 mm)。

1.3 土壤指标测定方法 土壤C含量采用重铬酸钾容量法-外加热法测定;土壤N含量采用凯式定氮法测定;土壤P含量采用氢氧化钠熔融-钼锑抗比色法[4]测定。

1.4 数据分析 利用 Excel软件对试验结果进行整理和计算,利用SPSS 23对结果进行方差分析,并利用Pearson相关系数对各个因子的相关性进行判定,利用Origin 2021软件进行制图。

2 结果与分析

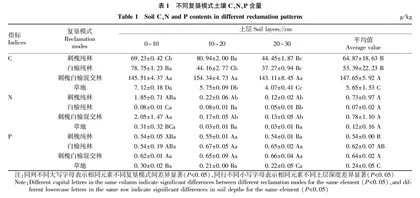

2.1 不同复垦模式土壤C、N、P含量 从表1可以看出,在刺槐纯林、白榆纯林、刺槐白榆混交林和草地复垦模式下,0~30 cm土层土壤C平均含量分别为64.87、53.39、147.65、5.65 g/kg,即土壤C平均含量从大到小依次为刺槐白榆混交林>刺槐纯林>白榆纯林>草地。刺槐白榆混交林土壤C含量在各土层之间无显著差异(P>0.05)。白榆纯林和草地土壤C含量随土层加深而降低(P<0.05),表层含量最大,出现“表聚”现象。在同一土层深度不同复垦模式中,0~10、10~20 cm土层中土壤C含量各复垦模式之间差异显著(P<0.05),20~30 cm土层中白榆纯林和刺槐纯林土壤C含量差异不显著(P>0.05)。在各土层中刺槐白榆混交林土壤C含量均显著高于其他复垦模式(P<0.05),草地土壤C含量均显著低于其他复垦模式(P<0.05)。

在刺槐纯林、白榆纯林、刺槐白榆混交林和草地复垦模式下,0~30 cm土层土壤N平均含量分别为0.73、0.07、0.78、0.12 g/kg,即土壤N平均含量从大到小依次为刺槐白榆混交林>刺槐纯林>草地>白榆纯林,0~30 cm土壤N含量均值差异不大(P>0.05)。同一复垦模式不同土层深度中,除白榆纯林、草地外,土壤N含量都表现出0~10 cm土层显著高于其他土层(P<0.05)。在10~20、20~30 cm土层之间,白榆纯林土壤N含量差异显著(P<0.05),其余复垦模式土壤N含量无显著差异(P>0.05)。在同一土层深度不同复垦模式中,0~10 cm土层中白榆纯林土壤N含量显著低于刺槐纯林和刺槐白榆混交林(P<0.05),10~20、20~30 cm土层中刺槐白榆混交林和刺槐纯林土壤N含量显著高于白榆纯林和草地(P<0.05)。

在刺槐纯林、白榆纯林、刺槐白榆混交林和草地复垦模式下,0~30 cm土层土壤P平均含量为0.54、0.62、0.64、0.24 g/kg,即土壤P平均含量从大到小依次为刺槐白榆混交林>白榆纯林>刺槐纯林>草地。同一复垦模式不同土层深度中,土壤P含量均无显著差异(P>0.05)。在同一土层深度不同复垦模式中,0~10、10~20 cm土层中土壤P含量在刺槐纯林、白榆纯林和刺槐白榆混交林之间无显著差异(P>0.05),20~30 cm土层中土壤P含量白榆纯林和刺槐白榆混交林之间无显著差异(P>0.05)。

2.2 不同复垦模式土壤C、N、P化学计量比

从图1可以看出,不同复垦模式土壤C∶N和C∶P随土层深度的变化并未呈现一致的规律。在刺槐纯林、白榆纯林、刺槐白榆混交林和草地复垦模式下,0~30 cm土壤C∶N分别为266.30、760.01、793.16和136.57,即刺槐白榆混交林>白榆纯林>刺槐纯林>草地。刺槐白榆混交林和草地土壤C∶N在10~20和20~30 cm土层显著高于0~10 cm(P<0.05),且刺槐白榆混交林土壤C∶N在10~20和20~30 cm土层显著高于其他复垦模式(P<0.05)。

在刺槐纯林、白榆纯林、刺槐白榆混交林和草地复垦模式下,0~30 cm土壤C∶P分别为119.43、93.36、230.43和23.62,即刺槐白榆混交林>刺槐纯林>白榆纯林>草地。刺槐白榆混交林土壤C∶P在土层中无显著差异(P>0.05),刺槐纯林、刺槐白榆混交林和草地土壤C∶P均在10~20 cm土层中最大,且刺槐白榆混交林在各土层中均显著高于其他复垦模式(P<0.05)。

所有复垦模式土壤N∶P都随土层深度加深而减少。在刺槐纯林、白榆纯林、刺槐白榆混交林和草地模式下,0~30 cm土壤N∶P为1.35、0.12、1.25和0.45,即刺槐纯林>刺槐白榆混交林>草地>白榆纯林。各复垦模式土壤N∶P均在0~10 cm土层显著高于其他土层(P<0.05)。刺槐纯林和刺槐白榆混交林土壤N∶P在所有土层均显著高于其他复垦模式(P<0.05)。