居委会进化史

作者: 姜浩峰

这次“返场”,65岁的全国劳模杨兆顺被居民称为“神兵天降”。从3月18日到6月1日上海解除封控,他带领团队,转战支援普陀区桃浦镇紫藤苑、雪松苑、阳光建华城第一及第二居民区、联星丽景苑等5个社区。

退休前,杨兆顺担任桃浦镇紫藤苑居民区党总支书记近20年。退休后,他依托“上海杨兆顺社区工作室”,为基层社区“传帮带”。疫情封控期间,后辈社区工作者眼里前来支援的杨兆顺,工作特点多多——该奋不顾身的时候年过六旬的他依然冲在前;而遇到麻烦事他又能冷静思考理顺关系再行动,减少了许多无用功。“一个人的精力再旺盛也是有限的,如果光靠个人,迟早扛不住。”杨兆顺对徒弟、如今的紫藤苑书记张斌如此说。在张斌看来,此言一方面是师父对徒弟的忙碌“看不下去”,颇为心疼;另一方面也是希望张斌注重发动居民自治的力量。

有媒体报道,今年上海疫情封控期间,先后有905名“老书记”重返曾经长期工作过的社区,与“徒弟”们在一起,战斗在社区抗疫第一线。对于一些更年轻的“95后”社工来说,他们之中有的人是第一次接触到这些“老书记”,第一次零距离了解一些上世纪90年代,也就是自己婴儿期时,上海社区工作的方法。

在接受《新民周刊》采访时,上海社会科学院历史研究所副研究员段炼说:“上海的社区居委会工作,在全国来说,颇富特色。从中华人民共和国成立的过程中,废除旧中国的保甲制度开始,逐步形成居民自治组织——居委会。从早期由退休人士发挥余热参与居委工作为主,到逐步正规化,有了全职社区工作者,简称‘社工’。之后又有所变迁,随着商品房小区的增多,这些小区的居委会尽管存在,却一度不常在居民的视野中,反而是物业公司、业委会成了解决社区矛盾的焦点。这次疫情封控,让社区居委会重新走入视野。未来,如何进一步理顺居委工作,使之更符合加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市的要求,成为题中之义。”

历史的车轮滚滚向前,大到国家,小到社区,莫不如此……

废保甲,建居委

“学习强国”软件中有一道选择题——新中国第一个居委会诞生在哪里。正确答案是“杭州市上羊市街居委会”。相关报道称,1949年10月11日,杭州市政府举行了一次联席会议,商讨取消旧社会的“保甲制度”,建立新政权的基层组织等相关事宜。

同年10月23日晚,上羊市街率先成立了“上羊市街居民委员会”。拉黄包车出身的杭州小伙子陈福林,在当时的西牌楼小学会场当选为首任居委会主任。当时投票的有200多名居民代表,代表着上羊市街的2000多位居民。

这些历史细节的考证而出,源于2007年民政部向社会征集新中国第一个居委会考证资料。当时,济南、上海、天津、武汉等地都曾努力调查取证,追寻这一“新中国第一”。当时民政部给出的条件是——“1949年10月1日新中国成立之后建立,名称为居民委员会,地域为城市,组织性质为群众自治,组织结构为民主管理的委员会制”。最后认定,上羊市街居委会是“全国第一”。

上海也找寻到了本市第一。1999年5月,黄浦区宝兴里的弄堂里一栋建筑就贴上一块铭牌——“上海市第一个居民委员会(一九四九年十二月成立),黄浦区宝兴里居民福利会旧址”。记者通过走访调查发现,具体来说,宝兴里的这个“上海市第一”是这样一番情况——1949年12月10日,在居民小组长的基础上,诞生了“宝兴福利工作委员会”,这是上海第一个居民组织。而在上海,首个正式冠名“居委会”的居民组织,是1951年5月21日产生的普陀区梅芳里居民委员会。

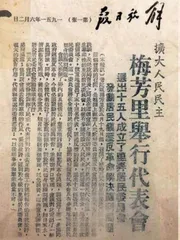

1951年6月2日的《解放日报》有一篇相关报道。引题为“扩大人民民主”,主题为“梅芳里举行代表会”,副题为“选出十五人成立了里弄居民委员会,发动居民镇压反革命解决福利问题”。

追溯当年的报道,某种程度上就解释了一个问题——在解放战争中,东北、华北的城市率先获得了解放,但居民委员会的诞生,为何却在杭州、上海这样的东南沿海城市?曾任民政部离退休干部局局长,更早时期亦曾长期从事社区建设工作的韩全永,在2007年认定上羊市街居委会之“全国第一”时曾对媒体表示,杭州原是蒋介石及其党务、特务头子在浙江的重要活动基地,为维护国民党反动统治,其在杭州设立了不少反动组织,盘根错节,伪装民主。1949年5月3日杭州解放后,国民党溃退前,更是在杭州布置了一批潜伏力量。为此,杭州市于1949年10月17日召开区长联席会议,决定取消国民党政权遗留下来的保甲制度,建立居民委员会。

上海的情况亦是如此。以宝兴里周边来看,当年治安情况相当不理想。“附近瘪三、流氓,供人吸毒的‘燕子巢’很多。”《上海租界百年》一书的作者、档案专家姜龙飞如此表示,“住在这一带的居民,白天要结伴出行,晚上则不敢出门。怕碰到流氓勒索。清早起来,发现有人倒毙在弄堂里,也不足为奇。”

在解放战争中,东北、华北的城市率先获得了解放,但居民委员会的诞生,为何却在杭州、上海这样的东南沿海城市?

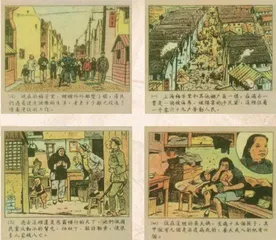

至于梅芳里,位于如今长寿路的亚新生活广场、长寿路、新会路一带,已经难觅旧踪。当年,这里有一条主弄、38条支弄,每条里弄住18户人家,共计1090户,常住居民4336人——劳动人民占95%。在解放前,除了国民党以外,还有“薄刀党”“斧头党”“塌尿党”等出没。这些“党”,如果不是国民党的外围组织,就是黑社会。“破房屋,阎王路,睡床上,空着肚,大雨小雨穷人苦,半夜起来移床睡。”这就是梅芳里的日常生态。

而让这一生态得以生存的土壤就是旧的保甲制度。在中国古代,秦汉以降,编户齐民。宋代王安石变法,提出十户为一保,五保为一大保,十大保为一都保。这种以家庭为社会组织的基本单位,在王安石生活的年代确实有其符合历史潮流的一面,甚至让生产力有一定提升。毕竟,在皇权统治时代,保甲制度相对有较强的社会资源调动能力。当民国成立之后,特别是国民党统治时期,诸如“十户为甲,十甲为保”的操作方法,表面上看对社会资源有一定的统筹,连坐之法——一家犯法,连保各家都要受罚,可最终得来的却是不肖之徒百般钻营去做保甲长,不少人以戕害地方以饱私囊。

新中国成立过程中诞生的居民自治组织则不然。“我知道有些居委会,是从‘劝募冬衣委员会’逐步过渡到居委会的。这说明居委会一开始就是居民自治组织,并且是富有慈善之心的组织。”段炼告诉记者。

从“3860部队”到“正规军”

有一段岁月,无论是称里委会、里革委,还是居委会,尽管名称变化,但居委干部在社区居民眼中长期是很有分量的存在。段炼说:“我小时候,上世纪80年代,感觉到小孩子看到居委干部都很服帖。当时居委干部评价小孩,顽劣的是可以送到工读学校去的。”有如此权力,作为小孩家长的居民当然也对居委干部非常尊重,起码表面上客客气气。

“50后”杨兆顺是在上世纪90年代进入居委工作的。他年轻的时候看居委干部,也感到这些“里弄大妈”“里弄阿姨”是弄堂里的权威人士。“我小时候住在潭子湾,那里是穷人街、棚户区,‘官方语言’是苏北话,是劳动人民居住的地方。”杨兆顺告诉记者,“譬如小男孩聚在一起斗蟋蟀,看到居委治保主任走过,保证不顾蟋蟀而站起来说,‘王爹爹好’。我对这一场景至今记忆犹新。当年的所谓‘不良少年’,看到治保主任的怕,是从内心发出的。”尽管居住场所舒适性远不如今日的各种新村、商品房小区,可在杨兆顺看来,当年的潭子湾民风淳朴。譬如谁家过生日,会给周围邻居每家端一碗面。杨兆顺自己结婚,就是在弄堂里支帐篷,各家借点桌椅碗筷办的酒席。“给了大厨五元钱和几包香烟作为酬劳。”杨兆顺说,“这样一种环境下,居民之间也时常有矛盾,譬如当年各家在家门口搭灶披间,有时候为了抢一块砖那么大地方,就会吵起来,怎么办?居委干部就到场调解呗。”

当年居委干部的一个主战场是爱国卫生运动。“最早,潭子湾的自来水并没有通到每家每户,而是在弄堂里有水站。各家买了竹片筹码,到水站去打水,我记得有大中小三种竹片筹码,表示可以打水的量。这样,各家就得预备水缸蓄水。后来,自来水通入各家各户,水缸的作用不存在了。可大多数居民不舍得丢弃水缸,就放在家门口。日长时久,积水里生出孑孓,长成蚊虫。”杨兆顺说,“上世纪90年代中期,我担任潭子湾仁义里居委主任时,就遇到处理这些旧水缸的问题。最终是一些居民带头将自家水缸拿出来当街砸了,然后各家纷纷也一起砸缸,晚上等环卫车来运走碎片。我记得当时配合的居民有95%以上。”提及自己进入居委会工作,杨兆顺称,在他们这一年龄层的市民中,许多人踏入社会的第一步当然是向往到全民所有制企业这样的大厂上班,改革开放以后能进一些公司也很不错。“当我最初成为社区干部的时候,刚下里弄,就遇到老同学诧异地问,侬哪能跑到居委会工作去了?当时,整个居委会就我和陶美珍两个年轻人,我们刚以居委干部的身份走到弄堂里时,还感觉挺难为情的呢,一起巡视弄堂还一前一后拉开距离。后来我们养成了每天上班先到弄堂里兜一圈的习惯,巡视下哪里脏乱差了,需要整改,或者老百姓有诉求的,看到居委干部来了,他就会自己走过来说。”

上世纪90年代初以前的居委会,某种程度上说是“3860部队”,也就是妇女和退休人士为社区工作主力军。无论上只角、下只角,也无论老洋房公寓、新旧里弄或者棚户区,莫不如此。今年90多岁的孙玉珍是28岁的时候进入武康居委会工作的,后来还担任过居民区书记。她回忆,当年居委工作主要是围绕宣传、治保、调解和卫生而展开的,居委干部大多是尽一份义务。段炼告诉记者:“到了上世纪90年代,情况发生了变化。一方面,国企下岗大潮之下,不少下岗工人需要找工作;另一方面,改革开放之下,学习国外的一些经验,‘社区工作者’的概念逐步引入。”