如果没有胰岛素

作者: 黄祺

这里有两个故事,一个孩子、一位老人,相距100年。

1922年1月,14岁的男孩伦纳德·汤普森(Leonard Thompson)注射了第一针胰岛素。胰岛素刚刚于前一年被发现,在他之前,糖尿病患者寿命通常都很短,大多数病人会在一两年的时间里死于各种急性并发症。

这个当时体重不到30公斤、奄奄一息的孩子,后来健康地活了13年。他是世界上第一个接受胰岛素治疗的糖尿病病人,他的存活时间远远超过胰岛素诞生前的其他类似患者。

上海阿姨柴菊梅今年70岁,波浪卷短发,化淡妆,每天忙着社区工作或是参加病友小组的活动。20年前在毫无症状的情况下柴阿姨接受了一次社区糖尿病筛查,血糖指标高得惊人。如果不接受治疗,糖尿病患者会在患病10年后出现并发症,而柴阿姨20年间因为接受了规范的药物和胰岛素治疗,继续着自己精彩的生活。

100年,世界经历巨变。在所有的巨变中,糖尿病从一种迅速致死的绝症变成可控、可治的常见病、慢性病是其中值得书写的一个。

胰岛素100年的故事,是人类医学发展的缩影,是人的生命价值一步步受到重视的历程,从更深的视角看,是人类社会自我觉醒、挑战极限的过程。胰岛素100年的故事将继续激励医学的发展,哪怕是在最艰难的时刻。

一名兼职教师的伟大实验

早上起床,收拾停当,柴菊梅打开自己的胰岛素包,熟练地做好准备,在自己的腹部注射胰岛素。这个动作每天两次,从2015年坚持到现在。“其实2015年以前医生就建议我注射胰岛素,但当时我有很多顾虑。一个是怕痛,一个是觉得麻烦。后来医生反复教育,我才接受了。我现在血糖控制得很好,打针也没那么可怕,关键是只要坚持治疗,吃东西也能比过去宽松一些。”说到这里,上海阿姨柴菊梅像个孩子一样放低声音透露她的秘密:“我可爱吃甜食了,现在少吃点,但还是能吃。”

今天,全世界无数糖尿病患者因为规范注射胰岛素而重新拥有自由的生活。不过很多人并不知道,胰岛素的发现充满着“戏剧性”。

中国人说“有志者事竟成”。在胰岛素的发现上,执着精神和充满偶然性的“好运”一起发挥了作用。

每年的11月14日是“联合国糖尿病日”,过去被称为“世界糖尿病日”。这个日子来自于加拿大人弗雷德里克·班廷(Frederick Banting)的生日,而他就是在发现胰岛素的过程中起到重要作用的那个人。

班廷的人生并不算顺遂。第一次世界大战中,他没能好好完成医学学业,战后他来到加拿大西安大略大学担任兼职教师。1920年11月,班廷要为他的一堂糖尿病课做准备,但其实他自己还有很多问题没搞清楚,为此必须翻阅大量的资料备课。

糖尿病是一种早已被认识的疾病,而糖尿病与胰岛之间的关联,也已经在19世纪被揭示。生理学家认为胰岛能分泌一种未知的内分泌物来调节糖代谢,此后,这种内分泌物有了名字——胰岛素。

问题是,此前的科学家没有找到让胰岛素变成可以用来治疗患者的药物的方法,他们曾尝试让患者直接口服动物的胰脏,但没有取得治疗效果。

看了各种各样的文章后,班廷萌生了一个大胆的设想:结扎狗的胰导管,待其腺泡萎缩只余胰岛后,分离内分泌物用来给患者注射,从而治疗糖尿病。

有了想法,班廷还需要通过实验去实现它。

1921年,班廷找到自己母校多伦多大学研究糖代谢的专家麦克劳德教授,因为所需的条件并不算太复杂,听了班廷的设想,麦克劳德决定为他提供实验室,并派贝斯特作为实验助手。

他们把从实验狗身上获得的胰岛素注射给一只患糖尿病的狗,药物在病狗的身上起效了。接下来他们从屠宰场找到牛胰脏提取胰岛素给糖尿病狗注射,也取得了成功。

动物身上成功了,人身上呢?这里不得不赞叹班廷和贝斯特的勇气,他们给自己注射了刚刚发现的胰岛素,完成了“人体试验”。

为班廷提供试验条件的麦克劳德,这时候看到了胰岛素激动人心的前景,开始更加规范地研究并寻求与药厂合作。在不到两年的时间内,胰岛素已在世界各地的医院使用,取得空前的成效。

1923年,当年的诺贝尔生理及医学奖颁给了班廷和麦克劳德,为这项研究做出贡献的还有贝斯特和生化学者柯利普,他们分享了诺贝尔奖奖金。

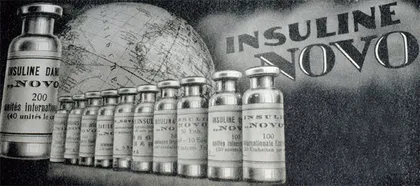

也正是在这年,第一瓶胰岛素在美国正式上市,接下来的几年,胰岛素被带到欧洲各国进行批量生产。各家企业用各自的方法改进胰岛素的生产工艺、提高纯度、增加产量,为更多人用上这个伟大的产品而努力。

从稀缺“神药”到普通人都能用上

有胰岛素和没有胰岛素的世界,到底发生了怎样的变化?

一组数据给出了明确的答案。

1913年,10岁时确诊为1型糖尿病患儿,平均预期寿命是11.5岁。到了1945年,同样是10岁时确诊1型糖尿病的患儿,他们的平均预期寿命是45岁。而2015年,还是10岁时确诊的1型糖尿病患儿,预期寿命是69岁。

胰岛素补充是1型糖尿病唯一的治疗方法,因此这组数据可以直接反映出胰岛素治疗如何延长了糖尿病患者的生命。

胰岛素的确神奇,但以最初的生产能力,这种“神药”太少了,不是每个患者都能用上。

最初的几年,2吨动物腺体只能生产出226克胰岛素,这样的生产效率显然不能满足患者治疗的需要。除了产量太低,第一代胰岛素还有严重的副作用,如疼痛和过敏反应。

各国药企都在想办法解决产量和质量这两个关键问题。其中奥古斯特·克罗(August Krogh)和玛丽·克罗(Marie Krogh)1923年将提取和纯化技术从加拿大带回丹麦。此后,诺和诺德及其前身公司开始胰岛素的商业化生产。诺和诺德后来成为胰岛素迭代创新重要的推动企业之一。1925年,诺和诺德发明第一款简化每天多次注射胰岛素的注射器系统——“Novo注射器”。

第一代胰岛素是动物胰岛素,来源于牛和猪,最明显的缺点是作用时间短,病人每天要多次注射。另一个缺点是纯度不够,一些患者使用后会发生过敏反应。一篇上世纪60 年代早期的文献综述报告显示,在所有接受动物源性胰岛素的患者中,5%-10% 表现出某种过敏反应。

上世纪70年代,各家企业都在尽力研发副作用更小的动物胰岛素,像诺和诺德推出的单组分胰岛素,副作用比之前的动物胰岛素小,很大程度上降低了过敏反应的发生,显著减少了抗体的产生,患者使用会更加安全。

但不管怎样,动物胰岛素还是存在比较大的缺陷,中华医学会糖尿病学分会主任委员朱大龙教授接受《新民周刊》采访时介绍:“胰岛素治疗的目标是模拟人体正常的胰岛素分泌曲线,维持住血糖水平。按照这个理论,如果给病人补充人胰岛素,那么效果应该是最好的。”

但问题是如何获得人胰岛素呢?

一开始,甚至有人从人类尸体中获得胰岛素。直到1980 年,随着重组DNA 技术的出现,人胰岛素终于被成功研发出来,被称为第二代胰岛素,胰岛素治疗真正迈入了安全、方便的时代。人胰岛素可以在25摄氏度的环境中保存,不需要像动物胰岛素一样冷藏。更重要的是,人胰岛素用量比动物胰岛素用量平均减少30%就能达到同样的效果。

相对安全而高产的人胰岛素,终于让更多的糖尿病患者获得了治疗的机会,糖尿病治疗迈入了新的阶段。

告别糖尿病“绝症时代”

最近,上海交大医学院附属瑞金医院内分泌代谢科组织了一场培训,医护人员全员参加,内容是如何抢救糖尿病酮症酸中毒患者。如此郑重其事地培训,并非因为这类病人多了,而是这样的病人如今太罕见了。

瑞金医院内分泌科代谢科主任、国内著名的糖尿病学科专家王卫庆教授向《新民周刊》回忆,上世纪80年代,大医院的内分泌科里,常常收治糖尿病酮症酸中毒患者,出现患者死亡并不少见,甚至对科室的考核内容里,就有糖尿病酮症酸中毒死亡率这一项。这个现象说明,80年代经济最发达的中国城市里,糖尿病仍然与“死亡”两个字联系在一起。

仅仅40年前的事,如今看起来却已经如天方夜谭。王卫庆教授说,瑞金医院近十年来没有出现过一例糖尿病酮症酸中毒死亡病例,说明糖尿病已经告别了“绝症时代”。医护人员已经看不到糖尿病酮症酸中毒是什么样,自然对抢救技术比较生疏,因此王卫庆教授组织了这次针对性的培训,以应对万一出现的中毒病人。

从“绝症”到“慢性病”,改变的过程让朱大龙教授也印象深刻。

朱大龙教授是恢复高考后的第一届大学生,上世纪80年代初大学毕业后到南京大学医学院附属鼓楼医院内分泌科工作时,门诊一天大约能遇到10个糖尿病患者,其中可能有1个1型糖尿病。患者人数虽然少,但病情都很重,需要住院治疗。那时只有动物胰岛素,每天需要注射几次,血糖波动大,患者低血糖可能性很大。

上海交大附属第一人民医院药学部国家重点专科临床药学学科带头人刘皋林教授说,30多年前糖尿病患者到医院就诊,当时治疗糖尿病的药物种类非常少,胰岛素的品种也单一,而现在,糖尿病药物和胰岛素种类已多达上百种。

到了上世纪90年代,糖尿病患者人数开始明显增加,但因为有了更多的药物可供选择,糖尿病不再那么可怕,人们对糖尿病的恐惧逐渐消散。如今,临床药师利用自己的专业特长,可以在糖尿病的治疗、病人用药教育和胰岛素的合理使用方面,充分发挥作用。上海市第一人民医院就在临床药师指导慢性病临床用药上做了大量的探索。

治疗迭代,越来越接近“真”胰岛素

就胰岛素这一糖尿病治疗最核心的药物而言,它已经经历了数次迭代,正在向效果更好、更方便使用发展。