1.29亿挑战,糖尿病拐点还有多远?

作者: 黄祺

下午1点20分,几位60多岁的老人前后走进“糖尿病管理小屋”,坐下来等待下午门诊开始。房间不算大,8个座位,墙上张贴着科普知识海报,桌子上是一盘仿真的蔬果——糖尿病患者教育所用的道具。

老人们熟门熟路,互相熟络地闲谈着,气氛不像大医院门诊室外那么焦急。

这里是上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心的糖尿病专病门诊,医院地处上海老龄化非常严重的社区,常住人口有20万人,老人占比很大。

糖尿病专病门诊的专职医师宁静医生长期随访的糖尿病患者有1000多人。专病门诊每天的门诊量超过一百人,并不比一些大医院少。除了配药,门诊医护人员还要负责糖尿病患者的教育、组织宣教活动,门诊从治疗和生活方式干预上帮助糖尿病患者控制好血糖,避免并发症的出现。

社区卫生服务中心里的糖尿病专病门诊,是上海糖尿病防治网络的末端,同时也是最为关键的一环。作为中国第一个被列为老龄化社会的城市,上海通过多年的努力,形成了较为成熟的慢性病管理网络,糖尿病知晓率和血糖控制达标率优于全国很多地方。

面对仍在增加的糖尿病患者人数以及糖尿病年轻化的趋势,中国无论城乡,纷纷感受到了巨大的压力。

2020年4月发表的一项调查——滕卫平教授牵头的流行病学调查结果显示,根据ADA标准,中国成人糖尿病患病率为12.8%,中国大陆糖尿病患者总数估计为1.298亿。不仅是城市,随着城镇化的快速发展,小城镇和农村的糖尿病患病率也在提高。

如果用1.29亿人这个粗略的数据,那么中国的糖尿病患者人数相当于日本人口总量,比中国人口最多的省——广东省总人口还要多。

糖尿病的可怕之处在于,它以“温水煮青蛙”的方式蚕食人的生命,如果血糖得不到高效控制,严重的并发症迟早会给患者带来痛苦:糖尿病眼病导致失明、糖尿病足可能需要截肢、糖尿病带来的冠心病和心梗、糖尿病肾病……并发症可以致残或者致死。中国糖尿病的早期发现率还不够高,约半数患者在糖尿病确诊时已出现了1项或1项以上的并发症。

糖尿病患病率急速上升的“快车”,能慢下来甚至停下来吗?

西方国家的经验和大量的研究证明,预防、早诊、早治可以避免糖尿病带来的危害,而要做到预防、早诊、早治,则必须依靠社会力量形成医防一体的网络。

中国正在从政策、社区、社会支持、医疗网络等各个角度,为糖尿病患病率的“降速”和“刹车”做着努力。

拐点尚未到来,全社会的力量正在投入这场“隐秘的战争”。

“大庆研究”的启示

大庆,石油之城,在公共卫生领域,“大庆研究”和大庆的油田一样有名。

上世纪80年代初,中国改革开放才刚刚起步,全国糖尿病患病率尚不足1%,糖尿病在国人的耳中还是一个陌生的词汇。

这样的环境下,几位中国医生仍然敏锐地意识到,随着中国经济的发展,大家生活方式发生变化,总有一天中国也会出现越来越多的糖尿病患者。

为了应对这一天的到来,1986年,时任中日友好医院内分泌科主任的潘孝仁教授与我国著名心脏病学家吴英恺教授、从事高血压流行病学研究多年的大庆油田总医院胡英华教授三人走到了一起,着手在大庆开展糖尿病流行病学调查和预防研究。

为什么选择大庆?大庆因油田而诞生,是中国首先富起来的城市,市民普遍福利好、肥胖者渐渐多起来,糖尿病患者也明显比其他城市多。同时因为大庆的产业结构特殊,人口流动性比较小、公费医疗覆盖率高、卫生人员充足,是做流行病学调查和生活方式干预绝佳的“试验田”。

研究团队筛查出577位糖耐量受损患者,平均年龄46.6岁。患者随机分为对照组和干预组,其中干预组又分为饮食干预、运动干预和饮食加运动干预三组。积极主动的生活方式干预研究从1986年持续到1992年。干预研究结束后,又进行了长达30年的随访研究。

“大庆研究”前6年生活方式干预结果在世界上首次证明,通过简单的生活干预方式就能够显著减少糖尿病的发生率,降低幅度达30%~50%。

大庆糖尿病预防研究是全球首项证明生活方式干预可降低糖尿病高危人群心血管疾病死亡和全因死亡的高质量随机对照试验。

在“大庆研究”的启示下,芬兰、美国、日本和印度等国都进行了类似的生活方式干预预防糖尿病研究,陆续证实了大庆研究的结果。大庆的研究结果还影响了美国糖尿病指南的制定。

随着中国糖尿病患病率的快速上升,2000年前后开始,中国从政府政策、行政措施、医学专业指导等各个角度投入资源用于糖尿病的防控。

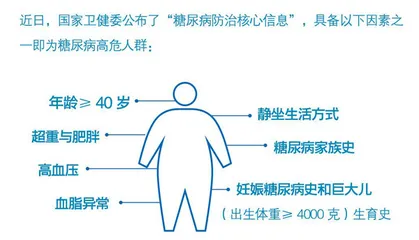

政策上,党的十九届五中全会提出“全面推进健康中国建设”的重大任务,提出要强化慢性病预防、早期筛查和综合干预。2019年国务院印发《关于实施健康中国行动的意见》,提出实施15个专项行动,明确将糖尿病防治行动列为15项重大专项行动之一,并提出针对重点人群,给出相应指导建议及应对举措。

近二十年,中国开展了大量的糖尿病预防项目,公众科普教育、大规模的筛查、专业指导下的患者疾病管理、基层医生培训、糖尿病门诊标准化建设……糖尿病的医防融合和糖尿病防控的关口前移正在逐步实现。

城市如何改变糖尿病

和30多年前“大庆研究”的倡导者一样,上海交通大学附属第六人民医院内分泌专家贾伟平在十多年前就意识到,糖尿病的控制如果仅关注“治疗”这一环,只能是“事倍功半”,将预防和患者管理作为抓手才是糖尿病防控的关键。

糖尿病的高发,通常是从城市开始的,上海这座城市更为特殊。它很早就接受了西方现代化的生活方式,经济发展速度快,最早进入老龄化社会,上海居民的平均预期寿命与1949年相比增加了一倍多,达到83岁。而上面这些,都是糖尿病的高危因素。

当时在贾伟平教授的门诊,就诊的患者往往已经发生了严重的糖尿病并发症,治疗变得非常困难,患者也面临着致残甚至致死的结局。贾伟平教授提出,必须要依靠基层医疗机构来提高糖尿病的早期发现率,并且帮助患者控制好血糖,尽早发现并发症。

“我们到基层社区医院调研,发现了很多亟需改善的问题。比如医生的糖尿病专科知识有待更新,检验技术和标准需要标准化,患者的随访需要规范等等。” 贾伟平教授接受《新民周刊》采访时说。

2007年开始,在贾伟平教授的主导下,上海在国内首创糖尿病医院—社区无缝化管理模式,优化出简便、价廉、效优、安全的筛查技术及管理方案。这套管理模式后来被国际同行称为糖尿病防控的“上海模式”。

最初的探索就落在了上海市普陀区。

2007年,上海第六人民医院联合普陀区中心医院、利群医院,以及曹杨、真如和桃浦镇卫生服务中心进行探索。医护人员培训、规范检验标准、设立“糖尿病管理小屋”、建立糖尿病患者及高危人群档案、患者个体化咨询、糖尿病并发症筛查和转诊、公众科普教育……

几年后,试点社区的“三率”——糖尿病知识知晓率、血糖控制达标率、并发症筛查率,从管理前的60.0%、8.9%、9.9%提高到90.1%、31.7%、42.6%。世界糖尿病基金会主席评价“该医院—社区无缝化管理模式值得推广和实践”。

基层医疗机构的检验水平决定了发现糖尿病患者的能力。贾伟平教授介绍,在上海市临床检验中心牵头下,上海各区临床检验质量控制部门加强对社区糖尿病及其慢性并发症检查实验室检测标准化建设。“基层医院的检验标准化了,才可能更准确地发现早期病人。”

试点区域的成功经验后来被推广到上海全市。2015年,上海市政府全面启动第四轮公共卫生体系建设三年行动计划(2015-2017),“上海市代谢性疾病(糖尿病)预防和诊治服务体系建设”是其中重大项目之一。以推广医院—社区无缝化工程管理模式为抓手,上海市整合了预防和医疗卫生资源,建立并完善了医防融合的糖尿病预防与治疗工作机制和服务体系。

上海交通大学附属第六人民医院承担了上海市糖尿病预防和诊治中心的职责。建立社区医务人员进修制度,每年为全市社区全科医师和护士提供1-3个月的临床进修培训,平均每年培训100多人。

与基层医院能力提升同时进行的还有大规模的糖尿病高危人群筛查。依托重大项目建设,上海市共完成101万人的糖尿病风险评估,完成了32.5万高危人群的筛查工作,新发现糖尿病患者3.7万人和糖尿病前期患者4.8万人;完成了社区22万患者的糖尿病慢性并发症筛查工作。

贾伟平教授介绍,目前,上海市实现了全市社区卫生服务中心掌握糖尿病慢性并发症筛查技术、基层检验结果同质化、域内信息互联互通及综合应用,社区慢性病筛查技术已经应用于全国31个省份的糖尿病慢性并发症调查项目。

“上海模式”中,社区患者的同伴教育项目非常有特色。

社区医生宁静遇到过不少“不听话”的患者。“我不管!有啥好怕的?”“这个不让吃那个不让吃我难过死了……”糖尿病的治疗必须依靠患者的配合,一些患者听不进医生的话,却听得进病友的“现身说法”,由此,社区糖尿病自我管理同伴支持网络和社区患友支持小组,成为糖尿病防控中一种重要的形式被推广。

作为上海最早建立社区糖尿病自我管理同伴支持网络的社区,宁静医生长期随访的病人中建立了14个同伴教育小组,每组10人。在上海市糖尿病预防和诊治中心专家的指导下,社区医生每月对患者开展疾病教育,同伴小组每周组织活动,互相教育和鼓励。

社区里的同伴教育活动非常受欢迎,每次活动总是有“编外人员”报名要求参加,有的患者带着老伴一起听课。“我们医生到社区去讲课,每月一个主题,这次讲运动、下次讲饮食、再下一次讲胰岛素的使用……讲的内容都是跟他们平常的疾病管理密切相关的。”宁静医生介绍。

小组活动形式则更加多样。有时候是大家一起做手工,有时候是到公园里开展健身活动,活动的过程中,“组长”会带头传播糖尿病管理的知识,督促病友们管理好自己的血糖。同伴教育小组里,就连最“顽固”的上海爷叔,也能在糖友们的潜移默化下开始规范地服药、打胰岛素、管住嘴迈开腿。

2019年8月,上海市政府出台“健康上海”糖尿病防治行动,提出了巩固糖尿病预防诊治服务体系,目标是到2030年糖尿病知晓率达到75%、规范管理率达到90%、治疗控制率达到45%的目标。为了达到这个目标,“上海模式”将在更多的社区得到推广和实践。