中国春节入列非遗 全球共享中华年味

作者: 卞文志

2024年12月4日召开的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会通过评审,决定将“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入人类非物质文化遗产代表作名录。至此,中国共有44个项目被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册,总数居世界第一。春节本身是很多非物质文化遗产的一个集合,很多传统的中国非物质文化遗产项目都是集中在春节前后进行的,春节被列入人类非物质文化遗产代表作名录,未来将会让“年味儿”更浓。

年俗是中国人雷打不动的仪式感

根据联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》定义,“非物质文化遗产”指被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。2006年,春节被列入国务院公布的第一批国家级非遗代表性项目名录。随着中华文化海外传播范围的日趋扩大,春节在全球的影响力也日益提升。中国代表团在巴拉圭申遗现场表示,春节是中华民族最重要的传统节日,寄寓着中国人对美好生活的希冀,寄托了中国人的家国情怀,体现了人与自然和谐共生、人与人和睦相处的价值理念。

民俗专家冯骥才认为,春节是熟悉和认知中国人最直接的文化窗口,是最具中华文化特色的传统节日。中国农耕历史古老而漫长,人们生活和生产的节律依从大自然的规律与季候。春节恰逢旧的一年离去、新的一年到来,此时人们对新的一年充满梦想与希冀,故而创造出一整套异彩纷呈、极具魅力的风俗和民艺,以贺新年。在冯骥才看来,春节的时间跨度从农历腊月底直至转年的正月十五,其间各种年俗连绵不绝,从庙会、社火、戏剧、音乐、游艺,到年画、窗花、福字、春联、年夜饭等,不胜枚举。

事实上,中国春节的习俗既有程序性和仪式感,也有人们即兴的发挥。人们对生活的理想与愿望是春节民俗的重要内容,比如幸福、平安、和睦、健康、圆满,以及家庭的团圆。百节年为首,四季春当先。春节是我国内涵最为深厚、参与人数最多、影响最为广泛的传统节日。每逢春节,万家团圆,家家户户在浓浓的亲情和隆重的仪式中除旧迎新,祈愿新的一年家庭和睦、生活美好。在千百年的积淀中,春节不断维系和强化着个人与家庭、社会、国家的情感纽带,对中华文明的绵延赓续发挥了重要作用。

中国人对于年节往往很有仪式感,有雷打不动的传统年俗,比如贴春联、吃饺子、放鞭炮等,也有一些时代发展催生的新选择,比如看“村晚”、网购年货、云拜年、发电子红包、集五福、旅游过年、观影过年等。尤其是随着近年来传统文化大热,赶集市、逛庙会、观灯会等较为传统的年俗经过全新包装,反而在城市居民特别是年轻人中流行起来。正是在中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展中,新春佳节守正创新、与时俱进,在传统底色上描绘现代色彩,在传统语境下进行现代表达,承载着情感寄托、精神标识,浓缩着文化张力、时代活力。

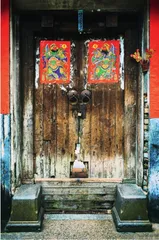

吃饺子、贴对联、赶庙会……都是春节的一环。楹联习俗、年画、闻喜花馍、庙会、祭祖习俗、龙舞、民间社火、元宵节、灯会、灯彩、春节……这次申遗,“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”项目几乎囊括了全国各地和春节相关的所有过年习俗。在中国,从古至今,春节是一个非常广泛的实践项目,是非常多的具体活动的集合,大江南北、全国各地的过年习俗都包含在内。比如春节期间,全国各地都有贴年画的习俗,因此,天津杨柳青木版年画、苏州桃花坞木版年画、广州佛山木版年画、重庆梁平木版年画、四川绵竹木版年画……都包含在内。

除了传统年俗外,中国科学院紫金山天文台等科研机构也参与其中。中国科学院紫金山天文台为申报工作提供农历知识、编算等方面资料。春节的日期并非由民俗决定,而是依据中国独有的农历——一种阴阳合历来确定的。这种历法不仅考虑了太阳的运行周期,还兼顾了月亮的月相变化,体现了中国古代天文学的卓越成就。春节的日期因此而具有科学性和规律性,每年春节的具体日期都由中国科学院紫金山天文台采用北京时间为标准计算并公布。

春节是我国文化传承的里程碑

春节是我国最重要的传统节日,除汉族外还涉及几十个民族,是在中华文化发展过程中逐渐形成的。全国各地有许多包含着美好愿望的不同故事,而最具有影响的“年”,在传说中却是一种猛兽。之后演变成过年的习俗和一系列的文化,过了这一天,就叫过年。古人和今天的人们都在正月初一,见面后相互恭喜,古人是恭喜没有被“年”吃掉;现在则是恭喜发财、恭喜健康、快乐之类,春节民俗会随时代变化而变化。

春节,对于每一个中国人来说,绝不仅仅是一个节日。它是一部流动的史书,承载着数千年的文化记忆。民俗学专家王教授就曾表示:“春节凝聚了中国传统文化中的家庭观念、礼仪习俗、民间信仰等多方面的元素,是中国文化的一个全息缩影。”从腊月的忙年,到正月十五的闹元宵,每一个习俗背后都有着深厚的文化底蕴。比如贴春联,那对仗工整、寓意吉祥的词句,是中国古典文学艺术在民间最鲜活的体现;再如拜年,晚辈向长辈恭敬行礼,长辈给晚辈红包祝福,这体现了中国传统的长幼有序、家庭和睦的观念。

春节被列入非遗名录,就像是给这本千年史书盖上了一个珍贵的印章,确保它能完好无损地传承下去,让我们的子孙后代都能领略到其中的魅力。隋唐时期,春节逐渐从仪式性节日转变为盛大节日。在隋唐之前,春节虽然重要,但庆祝活动相对简单,主要是驱邪仪式和祈祷平安。到了隋唐之后,随着国家的统一和文化经济的发展,春节庆祝活动变得更加热闹和盛大?。

在唐朝时期,人们过春节的具体习俗和活动主要有以下几个方面:

守岁?:除夕,唐朝人会有守岁的习俗,全家人在火盆旁守夜,等待新年的到来。这种习俗在唐朝宫廷和民间都非常流行,象征着辞旧迎新?。

傩戏?:唐朝春节期间,傩戏是一种重要的娱乐活动。傩戏是一种在民间祭祀基础上形成的戏曲形式,具有浓厚的民俗性和娱乐性。唐朝的傩戏宗教色彩淡化,更多地成为官民同乐的活动?。

拜年?:元日早上,唐朝人会给家中的长辈行礼拜年。男性通常双膝跪地叩头,而女性则站着弯腰行礼,这种拜年习俗在唐朝非常流行?。

饮食?:唐朝春节期间,家家户户都会准备丰盛的酒席,客人走到哪里都可以用餐。此外,还会准备花椒酒、屠苏酒等特色饮品,象征着来年事事顺心?。

装饰?:唐朝春节期间,家家户户都会张灯结彩,挂桃符或仙木,虽然当时还没有春联或门神画像,但这些装饰品也象征着驱邪避祸?。

唐朝春节的庆祝活动不仅丰富了民众的生活,还彰显了国家的繁荣和文化的多样性。春节期间,皇帝会接见外国使节,展示国家的强大和开放。唐朝人过年还得“爆竹”。唐朝诗人来鹄曾经写过一首《早春》:“新历才将半纸开,小庭犹聚爆竿灰。”这里的“爆竿”就是爆竹,说的是庭院里还残留有新年爆竹留下的残灰。唐朝人的爆竹和后世的鞭炮不一样,而是真的用火烧竹子,使之逐节燃烧并爆裂发声,以驱逐瘟神,“爆竹”“爆竿”因此得名。此类春节期间的家庭团聚和庆祝活动,也增强了社会的凝聚力和文化认同感?。

在唐朝,大年初一,在京城的大臣们必须进皇宫给皇帝拜年,这是唐朝元旦时的一个重要的活动,叫作“元日朝会”。除了文武百官外,各地长官及一些附属国也会派人来送礼朝贺。唐诗中有很多记述元日朝会盛大场面的诗歌,诗人杨巨源就记载过:“天颜入曙千官拜,元日迎春万物知。”(唐·杨巨源《元日观朝》)此外,有很多唐朝诗人都在诗里记录了除夕夜里喝酒守岁的情景,比如“旧曲梅花唱,新正柏酒传”(唐·孟浩然《岁除夜会乐城张少府宅》)、“晰晰燎火光,氲氲腊酒香”(唐·白居易《三年除夜》)等等。

国人延续至今的文化内涵与情感

此次“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入人类非物质文化遗产代表作名录项目,南京的秦淮灯会、苏州的桃花坞木版年画、无锡的泰伯庙会都在其中。南京秦淮灯会,历史最早可以追溯到六朝时期。南朝时,从宫廷走向大众。南梁沈约的《宋书》,梁简文帝萧纲的《列灯赋》《对烛赋》《咏笼灯绝句诗》《正月八日燃灯应令》,陈后主的《宴光璧殿咏遥山灯》《三善殿夕望山灯》等诗文中,均有不少对春节真实而细腻的描述。

到了明朝,朱元璋倡导元宵灯节活动,把元宵节张灯时间延长为10天,鼎盛时期,灯彩品种达300多种之多。自明代伊始的“秦淮灯火(彩)甲天下”之美誉,一直影响至今。苏州桃花坞木版年画,源于宋代雕版印刷工艺,由绣像图演变而来,至明代发展成为民间艺术流派,到清雍正、乾隆年间进入鼎盛时期。清雅细秀、构图复杂是其主要特色,风俗年画尤具独创性,其“仿泰西笔法”现象在中国民间艺术中独树一帜。其中,《姑苏阊门图》《三百六十行》《姑苏万年桥》《山塘普济桥》《百子图》《一团和气》《瑞阳喜庆》和《花开富贵》……都是苏州桃花坞木版年画的经典之作。

历史上,桃花木版年画除行销全国各地外,还流传至日本、英国和德国等,对日本“浮世绘”技法有着重要影响。无锡泰伯庙会是江南开春第一个庙会,也是无锡诸多庙会中最具历史渊源和社会影响力的庙会之一。庙会吸引着方圆数百里乡民来赶集,城乡百姓摩肩接踵、人头攒动到此朝拜,盛况空前,历年不衰。乡间流传有“正月初九拜泰伯,稻谷多收一二百”的民谣。泰伯庙会“打包”入列世界非遗,对泰伯庙会自身的影响力和传播力都将有很大提升。更为重要的是,中国春节入选世界非遗,对中国传统文化的溯源、活化和传播具有重要的意义。

春节之于中华民族整体及每个成员的重要性不言而喻,它在中华文化博大、深远、丰富的根脉中居于重要位置。此次申遗成功是中华文化进一步得到世界广泛认同的显著标志,是中华民族走向伟大复兴坚实步伐的有力回响。春节为中国人共享,在全国各地广泛实践,庆祝形式丰富多彩。在山西省阳泉市平定县,娘子关跑马排、移穰龙灯舞等民俗每年吸引无数游客前往体验年俗。平定县将进一步深挖春节习俗等非遗项目文化内涵,打造特色春节文化旅游项目。据了解,2025年春节,山西省将推出升级版“欢乐中国年·地道山西味”春节文化旅游产品,让游客深度体验浓浓年味。

河北石家庄井陉县作为中国民间文化艺术之乡、中国庙会文化之乡,自古就有闹正月的传统。除了各村镇极具特色的春节花(庙)会,已经举办28届的井陉县民间艺术节已成为当地的文化招牌。今年井陉县将继续围绕“年味儿井陉”开展一系列春节文化活动。

“年卅晚,行花街,迎春花放满街排,朵朵红花鲜,朵朵黄花大,千朵万朵睇唔晒……”这是广州童谣《行花街》里描述的场景。在春节申遗文本中,广州市越秀区的“行花街”作为地方案例之一,再一次吸引了人们的目光。民俗专家萧放教授在评价行花街时曾说,行花街保存着浓郁的岭南文化特色,展现出强烈的冲击力与感染力,特别能体现城市里的年节氛围。如今,广州花市以集逛、演、食、游、娱于一体的文旅新场景,成为全世界游客体验中国年味的重要目的地。

春节是中国人穿越千百年时光历久弥新的认同与期盼,春节文化的核心内涵与情感纽带延续至今,离不开一代代中国人,尤其是非遗传承人的传承创新。