邵伯:一座把大运河当琴弦弹奏千年的古镇

作者: 唐红生

冲着“烟花三月下扬州”这一经典诗句,我已多次到扬州。扬州市区的景点几乎游遍了,这次赴郊县江都区邵伯古镇。

邵伯别称“甘棠”、“邵伯埭”。东晋太元十年(385年)著名政治家、军事家谢安因功名太盛,权重一时,遂招王室猜忌,被迫出镇广陵(今扬州)。谢安于此筑埭治水,解决了水患,深得百姓赞誉。谢安辞世后,人们将他比为西周德行高尚的召伯,为了纪念他,将他所筑之堤命名为“召伯埭”。“召”与“邵”古时相通,后来便演化为邵伯,镇名由此而来。

古镇流古韵

一进入邵伯古镇,满目古色古香。街道不宽,两旁的建筑多为老旧平房,偶有楼房出现,也不过二层。黑瓦青砖兼有白墙,屋脊连绵,错落有致。漫步在青石板铺就的巷道,仿佛时光倒流,似听到1600多年历史积淀的回响。斑驳的木门、生锈的铁窗,遗留着岁月印记,令人遐想。脚下的石板泛着光,雕花窗棂的阴影落在其上,斑驳中记录了乾隆到此的情景。木板门虚掩,露出屋内陈设与一对青瓷花瓶,这些封藏于时光深处的物件,愈加古朴典雅。屋檐下大红灯笼摇曳,墙角处的燕子正衔来春泥筑巢,呢喃细语,我已有许多年没见到如此温馨和谐的一幕了。深巷中传来熟悉的秧号子声,一听便知是《拔根芦柴花》,带有方言的唱词,形象生动,旋律自然优美,我禁不住跟着哼唱起来。循声而去,几位老人正在四合院中排演。这歌极富浓郁的生活气息,洋溢着欢乐的劳动气氛,一直缭绕在寻常日子中,经久不衰。

火油店、许家麻绳店均为上下两层,楼下店铺,楼上住宅,已无昔日的喧闹声。十字路口的四角楼静静而立,这座建于清末的小楼,砖木结构,檐牙高啄,尤其东南西北四个方向均为二层挑出的翘角,如同四只飞鸟掠影,或许寄托主人展翅高飞的志向。

眼前的两进房屋是邵伯巡检司,始设于明洪武元年(1368年)。巡检司是明清时期一种拥有一定武装力量的基层行政官署,承担着“巡察奸伪,护士民乐业,保商旅无限”等职能。门旁一株甘棠树尤为显眼,粗壮挺拔,与屋舍相映。相传此树是为纪念谢安所栽,虽历经700余年风雨,依然枝繁叶茂、郁郁葱葱。

南大街上一座院落,青砖灰瓦马头墙,门楼和照壁都是砖雕,瓜柱雕成荷叶墩,梁柱顶也有精美雕刻,这便是董恂读书处。董恂,邵伯人,历经道光、咸丰、同治、光绪四朝,历任户、吏、礼、兵部侍郎、尚书,总理各国事务大臣。董恂十分好学,一生爱书,手不释卷。他为官数十载,一直笔耕不辍,著书近百卷。回乡丁忧期间还为家乡编撰了第一部镇志《甘棠小志》。

星斗地分维

古镇向西行进,过了节制闸,即见到斗野园。园门上有副柱联:“江淮天设险,星斗地分维。”出自南宋诗人尤袤的《重登斗野亭二首(其一)》,大意是, 江淮地区天然形成的险峻地势,仿佛星辰在地面上划分出界限。古人将天上星宿分为四象二十八宿对应地上九州,扬州为野属斗,邵伯为斗星、牛星分野之地,故设斗野亭。

园内假山垒筑,芳草萋萋,花香扑鼻,环境清雅。斗野亭为三开间歇山顶建筑,始建于宋熙宁二年(1069年),飞檐挑起,玲珑精致,倚河临湖。“群贤翰墨思元祐,六代风流续谢公。”亭上这副楹联说的是一段轶事。孙觉、苏轼、苏辙、黄庭坚、秦观、张耒、张舜民等北宋七大文豪曾吟诗唱和于斗野亭,一时成了文坛佳话。“地势如披掌,天形似覆盘。三星罗户牖,北斗挂阑干……”当我指尖抚过被岁月磨圆的廊柱时,忽然读到了悬挂在壁上《题召伯埭斗野亭》一诗的况味。

一尊铁犀静卧着,健壮结实,正注视着运河。用掌叩之,铿然有声。清康熙三十八年(1699年),淮河遭遇洪水,运河时为淮水入江的泄洪通道,沿线多处决堤,百姓生命财产蒙受巨大损失。为消除水灾之害,康熙四十年(1701年),置铁犀于堤墩上,一来用以镇水,二来作为水位测量器,所以,当地有“水到铁牛嘴,今年必定淹大水”一说。300多年来,这尊铁犀静静地守护着运河,目睹水起水落,阅尽沧桑巨变。同时,也寄托着游子的思乡梦。朱自清在《我是扬州人》一文中写道:“邵伯有个铁牛湾,那儿有一头铁牛镇压着。父亲的当差常抱我去看它,骑它,抚摩它。”可以看出,朱自清的童年有这尊铁犀陪伴,是那么快乐,以至于一直念念不忘。

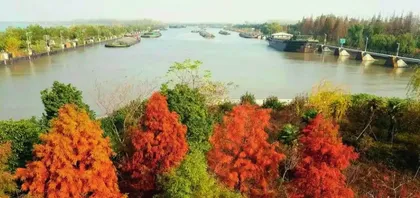

倚坐在“唱晚亭”下,凭栏远眺,运河如一条银链蜿蜒而去。轮船的马达声、汽笛声与芦苇丛中被惊起鸟的翅膀扑棱声,汇成了一种奇妙的和弦。

运河古码头

邵伯古镇因水而兴、因河而盛。为沟通交通和通信联系,南宋时期即设置邵伯驿,连接广陵驿和盂城驿。自从邗沟贯通长江与淮河,邵伯即成为南来北往之水上要道,并兴建了一批码头,成为货物集散地,日渐繁盛。古镇西面的明清运河故道上,现存古码头有4座,自北向南分别为竹巷口码头、大马头、朱家巷码头和庙巷口码头。

高大牌楼上刻有“大马头”字样,为清康熙五十三年(1714年)所建,是4座古码头中规模最大的一座,名声也最响,素有“邵伯大马头,镇江小码头”一说。乾隆六下江南,六次在此登岸,驻跸邵伯,体察民情。相传,乾隆登临时感觉“码”字有石,会绊脚,于是去掉石字旁,题名“大马头”。大马头皆青砖条石铺砌,几十级青石台阶延伸至河里,如同一沓厚厚的书,记录多少繁华岁月。我踏着圆润的台阶而下,清澈的河水,犹如清亮的眼眸,里面藏着无数往事。我分明看到当年樯桅林立、装卸繁忙之繁盛景象;听到了浴室、茶馆、旅馆传来的吆喝声……

行走在邵伯古堤上,自豪感油然而生,因为这一段是大运河世界文化遗产的重要组成部分。明代以后,运河成为淮河的入江通道,河床逐年淤积升高,对地势低洼的里下河地区形成巨大威胁,此段大堤作为防洪屏障被不断加高加固。清康熙五十三年(1714年),修建了东岸河堤,堤基用石块垒叠,上部用城砖砌就,堤沿压了一层条石。清代两块石刻仍保存完好,一块为清光绪时期的“金堤永固”;一块为清宣统时期的“甘棠保障”。

龙虾味鲜美

出镇西行不远,即见到大运河,站在横跨运河的大桥上,春风徐来,货船缓缓驶向远方。过了运河闸口就是邵伯湖,我原以为运河穿湖而过,其实两者互不相干。春水初涨,水光连天,烟波浩渺,鸥鹭逐浪翩翩,无怪乎素有“三十六陂帆落尽,只留一片好湖光”之美誉。

邵伯湖水质清澈,水草丰美,水产丰富,龙虾就是之一。其实,这个时节来到此地,也想一饱口福。

来到龙虾美食一条街,在一家饭店坐定。盆中龙虾挥舞的螯足上还沾着水草,经过一冬天的蛰伏,龙虾壳透明泛青,青中带红,肚皮发白,个大饱满。称几斤龙虾,在麻辣、蒜蓉、椒盐、十三香、咸蛋黄等多种口味中,虽然清水龙虾获得中国烹饪协会授予的“中国名菜”称号,但我还是选了十三香龙虾。

只见厨师用清水洗净、盐水去菌、料酒去腥,加以当地传统佐料烹制。将菜籽油、盐及葱蒜姜煸香,龙虾入锅时溅起的油花里带着春光的味道。龙虾在快速翻炒中渐渐红如玛瑙,一下子锁住鲜嫩。一大盆龙虾端上了桌,剥开虾壳吮吸虾黄,嚼着龙虾肉,醇厚的辛香在舌尖绽放,辛辣中藏有一丝甘甜,余味不绝。

弥漫书卷气

午饭后,沿着古运河的西岸行走,碑廊下有古诗配画,苏辙、秦观、文天祥等历代名人吟诵邵伯的作品镌刻在碑上。我且停且看,踱步而行,四周弥散书卷之气,令人沉醉。“太傅堤存绿水浔,惠方邵伯颂棠阴。兰舟缓过思遗躅,绝胜东山丝竹音。”乾隆的《邵伯镇》,在此地读此诗,确有别样的感觉。

不知不觉到了荷塘月色景区,水波潋滟,桃红树绿。如烟的柳歪斜在运河故道上,用柔软的枝条一次次轻抚河水。一尊朱自清先生塑像映入眼帘。他身着一袭深黑长衫,坐在长椅上,右手臂搭在椅背上,若有所思状。朱自清童年曾随父亲在邵伯生活,《荷塘月色》景物描绘精雕细刻,细腻传神,优美的文字中弥漫着无穷的韵味,或许是水乡的荷塘美景已深深烙印在他的记忆中。虽然小荷尚未出水,可我脑海中已浮现盛夏之景,禁不住默诵起中学时课本上就学过的《荷塘月色》中的句段:“层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的……”

大运河古镇邵伯在时光与人文交织的肌理中,生生不息。邵伯,把大运河当琴弦,和着大运河的脉动,已弹奏千余年,越发悦耳动听、激情四溢。