家风的脉动

作者: 孔颖 孔令绍

家庭是家庭成员之间关系的凝结,是构成社会的有机组成部分。纵观中国五千年文明史,自从有家庭以来,家庭中随之而来就产生和形成了某种风气。这种风气如同人体血管中的血液一样淙淙流动,以致将其逐步凝聚为一种文化传统且代代相传,这就是我们今天所说的家风。

党的十八大以来,党中央高度重视家庭家教家风建设。党的二十大首次把家风建设写入报告。家风是家庭和睦、社会和谐、国家稳定、民族进步的基石。不管时代如何变迁,无论生活方式怎么变化,作为社会治理的重要一环,都应当重视和加强家庭家教家风建设。当前,我们正处于中华民族伟大复兴的前夜,以社会主义核心价值观为引领,做好新时代家庭家教家风建设尤为重要。

“家风”俗称门风,它的形成与发展源远流长,对社会有着直接的深刻影响。

家风与家庭文化

家风是非常重要的传统文化元素之一。传统文化的内涵包括三个层面:一是渗透于生产生活中鲜活的文化元素,二是用这些文化元素凝结而成的文化经典,三是根植于民族成员内心的价值观念、审美趋向和心理认同。家风这个传统文化元素就是构筑家庭成员内心健康的底线和基础。

家风是在家族或家庭这个具体环境中产生的。家庭是由婚姻关系、血缘关系或收养关系构成的社会生活最基本的单位。一个家庭就好比一个大染缸,家教就好比调制颜料制剂的手段,家风就是调制出的颜料制剂的品质。染缸坚固耐用不渗透,调制手段精良精准,颜料制剂就会优质高效,染制出的布料就会色泽鲜美。

在家庭建设中,四个要素构成了家庭文化的完整链条,这就是家风、家规、家训、家教。其中,家风是宏观概念,家规、家训、家教是微观概念,家风对家规、家训、家教有统领意义。家风是一个家庭的灵魂,它是对家庭成员的软影响;家规是根据家风的精神要求做出的具体规定,它是对家庭成员的硬约束;家训是根据家风、家规的精神要求做出的利于家庭成员记忆的文字上的表述;家教是根据家风的总体要求把家风、家规、家训精神落实到家庭成员行为规范上的最基本的手段。

家风是一个家族经过世世代代地凝聚并传承下来的家庭文化传统。家风对家庭成员具有直接影响和心理暗示作用,是家庭成员道德素养、精神风貌、审美格调、整体素质的集中体现。反过来,家庭成员的品格又对家风好坏起着决定性作用。家风一般是由父母或祖辈提倡并身体力行和言传身教,用以引导、约束和规范家庭成员的道德风尚和生活作风。作为一种精神力量,它既能在思想道德上约束他的家庭成员,又能督促其家庭成员在一种文明、和谐、健康、向上的氛围中生活和发展。

家风的起源与发展

可以肯定地说,自从有家庭起就有了家风。中国的上古时代之前,并没有家风这个概念,家风一词也未出现,但这并不意味着那些时代就没有家风。远古时代的唐尧,为人忠厚,作风民主,他表现在工作上的“四岳招贤”肯定是家风使然。虞舜不计前嫌,孝敬继母,成为中国古代“二十四孝”首选,开一代孝行先河。商汤严于律己,和以待人;周公豁达大度,教子有方。他们都树立了自己那个时代家风的标杆。家风,如同一个人有气质、一个国家有性格一样。一个家庭只有在长期地延续过程中,才会形成自己独特的风貌与品格。这样一种看不见的精神风貌,摸不着的风尚习气,以一种隐性的状态,长期凝聚与积淀才会玉汝于成。家风作为代代相传的行事方式,没有经过较长时间的过滤、沉淀和汰选,就形成不了传统。家风是一辈又一辈人的精神结晶,它一旦形成,就让一个家庭具有了教化的资源。

“家风”一词到了西晋时才正式出现,最早见于西晋文学家潘岳作品。西晋文学家夏侯湛,将《诗经》中有目无文的六篇“笙诗”,补缀以成《周诗》,而后呈给潘岳。潘岳认为,这些诗不仅温文尔雅,而且可以看到孝悌的本性。于是,他就与友人夏侯湛唱和写下了《家风诗》,自述其家族风尚。从此,家风这一概念就应运而生。两晋以后,这个词语渐次流行,尤其是在北朝,更是使用甚广。《北齐书》卷四十二说:“少而清虚寡欲,好学有家风。”《周书》卷三十八说:“昶年十数岁,为《明堂赋》。虽优洽未足,而才制可观,见者咸曰有家风矣。”历史文献中提及家风,往往蕴藏着对传统的继承,如“不坠家风”“世守家风”“克绍家风”“世其家风”等,都体现了这一特点。

“家风”是一个中性词,它所表达的自然是中性的概念,并不必然具有正面意义。家风作为家庭文化传统,表现出的是一个家庭的气质和风习,反映出的是一个家庭有别于其他家庭的不同之处。有的家风可能是勤奋俭朴、为人忠厚、待人有礼;有的家风可能就是尖酸刻薄、处世不仁、为人骄横。正因为如此,对家风、门风或称誉或贬损,也就并存于中国社会发展的历史之中。

中国家风的形成与发展经历了一个漫长的由自发到自觉的过程。从尧舜禹汤,到文武周公,再到孔子,这个两千多年的社会发展,家庭文化建设一直伴随其中,并且形成了五彩斑斓无比璀璨的丰硕成果。这些先圣先贤不仅本人出类拔萃深孚众望,而且将其家庭建设发展到极致,致使后世子孙恪守道德规范,文明传承有序。但是,此时之前的家庭文化建设依然处于自发的阶段。这些先圣先贤们还没有把这种家庭文化以条文式提出或列出,以使家庭成员及子孙后代自觉遵循。到魏晋时,潘岳正式提出了家风概念。南北朝时,颜回三十五世孙颜之推作出《颜氏家训》,标志着中国的家庭文化建设由自发阶段正式进入自觉阶段。及至北宋,司马光作《温公家范》,张载作《东铭》《西铭》等,中国家风进入发展阶段。

家风的特点

在中国这片古老的传统文化土壤里发生发展的中国家风,自然有其独具的特点。

家风本身就是一种文化现象。既然是文化,它就有教化人的功能。家风因为出自不同的家族或家庭,所以,它的内涵就不尽相同。家风一般是由家族中最具影响力的那个人奠定底色,而此人所处的历史机遇、社会环境、家庭背景、发展经历等都不相同。因此,他们开创的家风内涵就会各具特色。譬如,周公家风突出“谨言慎行”,孔子家风就强调“崇文尚礼”,诸葛亮家风突出“淡泊明志”,包拯家风就强调“清正廉洁”,范仲淹家风突出“先忧后乐”,张载家风就强调“兼济天下”,等等。在现实生活中,我们可以有针对性地选择借鉴某优秀家庭的优秀家风,充实融入本家庭的文化建设,以强化对其家庭成员的熏陶和教化。

优秀家风的标杆性,取决于家庭元素的最佳性。

首先是家族代表性成员优秀的君子人格。君子人格的内涵大致包括,自强不息的奋斗精神,出类拔萃的文化素养,别于众人的独立意识,公而忘私的社会担当。譬如孔子,他纵然具有没落的贵族身世,但成为标准的贫贱平民。他作为民族精英,必须担当起文化传承、文明传续的伟大社会责任。即使不久于人世,仍然高唱“泰山颓乎,梁柱坏乎,哲人萎乎”直抒胸臆,依然初衷不改。孟子“富贵不淫,贫贱不移,威武不屈”。范仲淹不论居庙堂之高,还是处江湖之远,始终坚守“先忧后乐”。孔子和孟子表现出的均为君子品格。

其次是家族代表性成员创造的超然于世的先进文化。凡属先进文化,都具有前瞻性、包容性、相通性。孔子创立的儒家学说,目的是呼唤人性升华,他第一次为人类提出了做人的标准,举世公认。孟子提出“仁、义、礼、智”四端学说,彰显的是民族风骨。范仲淹的“先忧后乐”表现出的是中华民族的人文精神。他们创造出的先进文化都达到了社会和历史的高度。

第三是家族文化的有序传承。家风是在家族人脉延续过程中的一种文脉传承,它需要一代又一代家族中的文化精英有序传承。若像蒲松龄写出传世之作《聊斋志异》,家族中再无文化后人传承文化,那就不可能有什么优秀家风可言。孔子思想文化达到了历史高度,虽儿子孔鲤早逝,但三世孔伋随即跟上,又成为一座历史高峰,中国古代五大圣人,孔氏家族占其二。孔氏家风就是这样一代一代传下来的。家风是一个家族或家庭共同认可的价值观。一个优秀的家风一旦形成,它在社会上就会产生标杆性引领作用。

家是最小国,国是千万家。家庭是社会的细胞,是在社会大环境中存在与发展的。因此,家风的形成与时代的社会风潮息息相关。西汉武帝之后,儒家思想被确立为国家意识形态,随之而来的就是儒家思想中的“八德”“孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻”成为社会上人们普遍遵循的行为规范,进而潜移默化到各自家族的家风当中。在当代中国,国家提出了“富强、民主、文明、和谐;自由、平等、公正、法治;爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义核心价值观,其内容就先后成为当代家风内涵。家风的社会性还表现在它的相互融合兼收并蓄。近代以来,西方思想与科学相继传入中国,中国家风并未排斥,而是立足本土传统文化底蕴,同时吸纳西方思想和科学,从而形成了传统与现代相结合的时代家风。此种家风的教化作用显而易见。梁启超9个子女,个个都是栋梁之材,被誉为“一门三院士,九子皆才俊”。钱氏家族文坛硕儒、科技巨擘云集,海内外院士数以百计。原子弹之父钱三强、导弹之父钱学森、力学之父钱伟长更是个中翘楚。

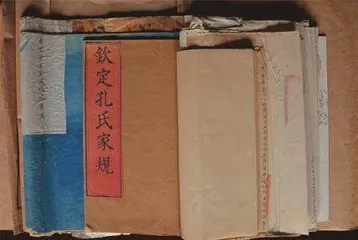

一个家族或家庭的家风是在一代又一代人的传承和践行中逐步完善,日臻成熟,最终达到优秀和卓越。“生活作风”和“代代相传”是家风的重要标志。家风的承继性基本体现在生活作风上。生活作风包括价值认同和生活方式。价值认同在思想上指导生活方式,生活方式在生活的方方面面去体现价值认同。家族中世世代代的家庭成员都认同祖上确立的价值观,那么,他们才能自觉地去践行那样的生活方式。没有一代又一代人的价值认同,家风是传承不下来的。家风的表述要高度概括、浓缩一种思想或道理,简单明了、通俗易懂,这样才能利于流传。比如,孔氏家风就是“诗礼传家”四个字,它就集中反映出孔氏家族的价值认同,因此经久不息,流传了两千多年。

从孔氏家风探寻家风的传统根基

一个优秀家风的形成和传承应该具备两个前提条件,一是这个家族的成员必须具备良好的文化素养,二是这个家庭必须具有严格的家庭教育。在此,我们可以孔氏家风的产生、形成、发展与传承的过程,探讨一个家族的家风能够成为“定式”的密码。

在中国这片古老的土地上,孔氏家族应该说是最早形成的文化世家。孔氏家风是在一个文化世家的背景下形成和传承的。孔子其实就代表了这个家族的文化高度。清末历史学家柳诒徵说:“孔子者,中国文化之中心也。无孔子则无中国文化。自孔子以前数千年之文化赖孔子而传,自孔子以后数千年之文化赖孔子而开。”孔子开创的儒家学说,就是关于做人的学问,它第一次为人类社会制订了做人的标准。譬如,他曾明确提出“仁、智、勇”“三达德”的道德标准。孔子倾毕生精力探索如何通过对人的教育和启迪达到人性升华,从而让人们在关心自己的同时,也关心他人和社会。对社会如此,对家人亦如此。

一是孔子首创“诗礼传家”,为孔氏家风奠基。

孔氏家风源于孔子的“诗礼庭训”。《论语·季氏》记载:

陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎?”对曰:“未也。尝独立,鲤趋而过庭。曰:‘学《诗》乎?’对曰:‘未也。’‘不学《诗》,无以言。’鲤退而学《诗》。他日,又独立,鲤趋而过庭。曰:‘学《礼》乎?’对曰:‘未也。’‘不学《礼》,无以立。’鲤退而学《礼》。闻斯二者。”陈亢退而喜曰:“问一得三,闻《诗》,闻《礼》,又闻君子之远其子也。”