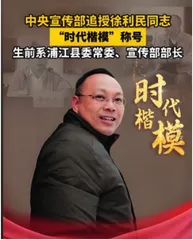

徐利民:用一生奉献践行对党忠诚

作者: 卞文志

“要着眼于痛点,让老百姓真正有获得感”这是浙江省浦江县委常委、宣传部部长徐利民发自肺腑的声音。利民利民,人如其名。只要对老百姓有利的事,哪怕有再大的困难,他都要去做。6月19日,中共中央宣传部追授徐利民同志“时代楷模”称号。徐利民同志扎根基层工作30余年,始终坚守共产党人理想信念,用一生奉献践行对党忠诚的无悔誓言。他用心用情服务群众,用为民造福彰显人民至上的价值追求。他坚持守正创新,练就过硬本领,全身心投入“上山文化”的研究和宣传,用实干笃行担当宣传干部新的文化使命。

一位宣传战士的“上山情怀”

2021年冬天,一粒不足4毫米长的炭化稻米亮相中国国家博物馆,这粒在浙江上山遗址被发现的“万年稻米”举世瞩目,是迄今为止考古发现的世界上最早的栽培稻米,也是稻作文明起源于中国的有力佐证。很少有人知道,推动“上山文化”“万年稻米”走向世界舞台背后起到重要作用的,竟然是一位基层宣传干部。他以热爱为火、以行动为柴,为保护、传承和弘扬上山文化,为造福浦江百姓燃烧自己至生命的最后一刻……他就是浙江省金华市浦江县委原常委、宣传部长徐利民。

徐利民这个名字,许多人或许感到陌生。他是浙江这片土地上,默默耕耘着的党员干部中的一员,也是宣传文化工作战线上的一员。2022年9月20日,徐利民因积劳成疾,突发重病不幸去世,终年52岁。徐利民为宣传事业鞠躬尽瘁,把一生奉献给了家乡浦江。哪怕在病榻上,他仍不遗余力地宣传推介“上山文化”。徐利民为何对“上山文化”的研究和宣传,能始终保持热忱,倾注心血乃至生命?究其根本就在于——使命感。

他对“上山文化”有一股子痴劲儿,视之为终身事业。“上山万年,文化延续从不间断,让人感到任务神圣。”他在工作笔记中写道。在这种神圣的使命感驱动下,徐利民能跳出县域,把宣传思想工作放到更大格局中来思考。2019年,徐利民担任县委宣传部部长后,浦江“上山文化”的研究和宣传思路打得更开了。

在浦江上山遗址中,出土了万年前的稻米种子。这里孕育着文明起源,也铭刻下精神标识。毛泽东同志说过:“我们共产党人好比种子,人民好比土地。我们到了一个地方,就要同那里的人民结合起来,在人民中间生根、开花。”徐利民,就是这样一粒种子。徐利民说:“即便是一块石头我也选择为‘万年上山’而燃烧!”

2019年10月,徐利民就任浦江县委宣传部部长后,第一时间就到了上山遗址博物馆调研,他凝视着“万年稻米”,心里思忖的都是多年来没有解决的难题。原来,早在一万年前,上山先民们就已经走出洞口搭建房子过上了农耕定居生活。他们驯化野生作物完成了农业革命。

古老的上山文化在他的心里一次次激荡起波澜,责任感、使命感油然而生,“一定要把宝贵的上山文化保护好、传承好、弘扬好!”上山文化成了徐利民为之燃烧的精神所在。他就像“上山的一块石头”争分夺秒做着为上山推广铺路的工作:为争取上级相关部门支持,他不辞辛劳、反复沟通;为擦亮“上山文化”品牌,他多方考察、呕心沥血;为把研究和宣传思路打得更开,一篇述评他字斟句酌足足改了31稿。

2020年,是上山遗址发现20周年,徐利民暗下决心必须抓住这一难得的机会,通过举办上山遗址发现20周年学术研讨会,广泛邀请专家学者为上山文化保护传承、弘扬指导把脉。北京大学资深教授严文明先生是考古界的泰斗,徐利民带领团队远赴北京向严老当面汇报上山文化研究和弘扬的最新进展,得到了严老的悉心指导。严老为上山遗址郑重地写下“远古中华第一村”,对上山文化的价值给予了高度认可。

总要给这片土地留下点东西

“他对我们的工作支持非常大。”提到徐利民的名字,中国科学院地质与地球物理研究所研究员吕厚远的声音有点哽咽,2021年10月,他请徐利民协调采集一批用于科研的水稻样本,徐利民很快就组织人手办妥了。“现在想起来,当时他身体已不太好,但是仍在为上山文化的研究工作尽心尽力。”吕厚远说。浦江县上山遗址管理中心副主任张国萍至今仍记得,徐利民打给她的最后一通电话。他在病床上仍在布置着宣传上山文化的工作,嗓音低沉沙哑。她更记得,2021年7月的一天,徐利民带队从上山遗址出发,一路跑到相邻的义乌,跑到那条以陈望道命名的望道大道——他振臂高呼:“万年上山,百年望道,不忘初心,继续前进!”

回忆起徐利民,人们都说,他人如其名,处处为民办实事。徐利民常说:“总要给这片土地留下点东西。”在浦江县委组织部任副部长期间,针对中层干部中的“中梗阻”现象,他和同事们推出了跨部门交流、跨乡镇交流等一系列措施,调动了中层干部的工作活力。就任浦江县委宣传部部长后,在新的岗位上,他时刻想着如何做好基层宣传工作。当时,浦江县理论宣讲力量薄弱。为此,徐利民提出“以赛选人、以训育人”,在全县发掘宣讲好苗子。2020年和2021年,浦江县青年宣讲员先后在金华市和浙江省的青年理论宣讲大赛中获得佳绩。2022年,浦江县委宣传部又获得了浙江省基层理论宣讲先进集体。

2021年底,上山文化考古特展在国家博物馆展出。开幕式结束后,徐利民专门带着大家去了某大型IT企业参观。进了展厅,县融媒体中心总编辑洪建坚才明白了他的用意:“他来带我们看未来数字生活场景,是为了更好地研究媒体融合工作。”在徐利民的办公桌上,一本《之江新语》里留下了一页页的折痕,字里行间常有他划下的学习重点。心无百姓莫为“官”、做人民群众的贴心人、一个党员就是“一面旗”……总书记的谆谆教诲,给了他扎实进取的无穷动力。

回忆起徐利民,人们都说,他热爱中华优秀传统文化,为弘扬上山文化呕心沥血。他常说:“延续文化根脉,是我们的职责和使命。”生于这方泥土,回馈一方百姓,但凡事关宣传文化事业发展的大事小事,在徐利民身上总能看到一种浦江人特有的实干和硬气。徐利民在主持县委宣传部工作期间,主动顺应数字化改革趋势和群众诉求方式新变化,思考谋划“让基层群众的信访矛盾从投诉到解决实现一站式闭环”,整合了8890热线平台、网上信访、浦江发布等8个网络问政平台功能,推出“民情暖哨”网络综合治理平台,对诉求办理“一件事”进行流程再造和制度重塑。

2021年,“民情暖哨”工程成功入选金华市宣传思想文化工作创新项目和金华市党史学习教育专题实践活动最佳实践案例。榜样如炬,似八婺大地的闪亮坐标;初心使命,激励前行的精神动力。在全面掀起深入学习推广“义乌发展经验”的热潮下,徐利民犹如一束奋力前行的光芒,照耀引领着大家传承弘扬坚持人民至上、勇于实干担当的精神品格,在工作中培养群众观点和人民情怀,真心诚意为人民群众办实事、竭尽全力解难题、坚持不懈做好事,在服务最广大群众中实现自身价值。

“你注视着那颗小小的稻米,从此一眼万年。古老的彩陶,显影出中华万年文明的足迹。一生悉付没有硝烟的战场,留下不灭的图腾,定影出信仰的红!”在这段2022年度“最美浙江人·浙江骄傲”人物推选活动给予徐利民的颁奖词背后,是一个共产党员忠于信仰与使命的火热人生。心中有梦,脚底有泥。从日常工作的点点滴滴,到“上山文化”的有力推动,徐利民为人为官的故事,文文互证,口口相传,犹如万年前上山的那一颗稻种,扎根泥土之中,散逸融融的温情,无可阻挡地冲破泥层,迸发出永远奋进的力量。

他的心中始终跃动着一团火

有一种热爱,是对脚下这片土地的爱,对这片土地上生活的人们的爱。因为热爱,所以燃烧激发出的巨大能量,如同万年前那粒也曾燃烧过的上山稻种一样,跨越时空,凝聚永恒。倒下前,徐利民仍奔波于北京、石家庄、杭州等地,全力推进上山申遗工作;住院期间,他仍通过微信、电话回复信息、布置工作;弥留之际,他依然用虚弱的声音对身边亲人说:“还有很多事情没做完,我不放心。”如今,每每提及徐利民,身边人都忍不住红了眼眶。大家都不愿相信这位为人民燃尽光热的好干部离开了,更愿说他太累了,要好好歇歇了。

在33年的工作生涯中,徐利民踏踏实实做事,一心一意为民,如同一粒稻米,隐入大地,默默奉献,稻香满园。徐利民曾说,人总是要为什么而燃烧的,而“万年上山”就是他为之燃烧的所在。

上山文化得名于浦江上山遗址,是长江下游及东南沿海地区最久远的新石器文化。2019年5月,徐利民就任浦江县委宣传部部长。当时,上山文化的研究工作进入“平淡期”,徐利民在笔记本上写下“前方路漫漫,关键要启航”。他认真自学,很快成了上山文化的“半个专家”。在徐利民的推动下,浦江县就宣传上山文化做了一系列工作:邀请学者参加上山遗址发现20周年研讨会,推动组建上山文化遗址联盟,建设上山遗址展示馆……“我们要为国家、为民族弘扬上山文化。”这是徐利民常说的一句话。浙江省文物考古研究所研究员蒋乐平感叹,“我遇到过的基层领导干部里,像徐利民这样对文物考古工作如此重视和倾情的人,屈指可数。”

为了进一步推进对“上山文化”研究阐释和展示传播,扩大“上山文化”影响,徐利民不辞劳苦、四处奔走,推动“上山文化”去中国国家博物馆办展,邀请袁隆平院士、考古大家严文明教授等知名专家学者为遗址题词、发声。随着“上山文化”知名度提升,越来越多的专家学者慕名前来考察,众多参观者前来取经。只要有时间,他就亲自陪同、亲自解说。因为,他投入的是“万年事业”、挖掘的是中华文明之光,加之土生土长的徐利民对浦江这片土地爱得深沉,所以,他在宣传战线上总是冲锋在前,有一股子执拗的劲头。

在推动“上山文化”的保护和宣传工作中,徐利民坚持每周2~3次赴上山遗址调研踏勘,拜访名家学者100余次,召开专题会议50余次……精诚所至,金石为开。上山遗址先后入选中国“百年百大考古发现”,入列国家大遗址保护利用“十四五”专项规划、“考古中国”项目;“上山文化”成为全省“文化标识”和示范级文旅融合IP;上山考古遗址公园入选第四批国家考古遗址公园立项名单。

徐利民敢想敢干,他曾绘制了上山文化跨越15年的路线图并逐一落到实处,推动上山文化去中国国家博物馆办展,让其成为首个在国家博物馆开展的中国“百年百大考古发现”。广大党员干部要学习徐利民同志身上“满眼生机转化钧”的开拓斗争精神,要时刻牢记不赶超就会被赶超,发挥敢于下深水、敢于去一线、敢于到基层的斗争精神,发扬敢啃“硬骨头”、敢闯“无人区”、敢攀“最险峰”的作风,在斗争中奋起拼搏,在磨砺中锻炼自我,主动在复杂严峻的斗争中经风雨、见世面、壮筋骨,不断增强志气、骨气、底气,用实际行动把新征程的宏伟蓝图变成美好现实。