爆竹声中一岁除春风送暖入屠苏

作者: 欧阳军

每年腊月十五过后,人们就忙碌起来了:打扫屋内外卫生,写春联、贴窗花、挂年画、买鞭炮、做新衣、制年糕、包饺子等等。节日期间,还要举行各种文化娱乐活动。这些风俗体现了中国人讲文明、爱清洁的美德。

春节,是海内外全体华人的传统节日。中国人欢度春节,已有几千年的历史了。中国本是以农业立国的,人们把一岁的时间叫做“年”,因此,把庄稼的收成称为“年成”,五谷丰登叫做“丰年”“有年”“好年成”。

据记载,我国古代早就有了欢庆丰收、喜迎岁首的习俗。《诗经》中有“自古有年”的祈年乐歌;《豳风·七月》里写到古人年终宴乐的事情。周代时,已把春节作为一岁之首,到汉代出现了“过年”的风俗。在历史上,春节的名称很多,如:元旦、元正、元朔、元辰、正朝等等,通称为“元旦”,是“一年中的第一天”的意思。1911年,我国开始采用公历,而将农历正月初一称为“春节”。

“年”的由来

《尔雅·释天》中说:“年者,禾熟之名:每岁一熟,故以为岁名。” 把“年”当作收获的象征。另有一说,认为“年”字按古人的写法,是个象形字,有头有尾,四角伸开,像一个大壁虎,是一种可怕的不祥之兽,一岁之中,若没有遇见它,便平安无事地度过了,于是大家聚在一处烧些好东西吃一顿,这种庆祝的活动叫“过年”。看来“过年”在古人的意识里是与农业丰收和美食庆贺有关的。后来,过年主要是指过除夕。

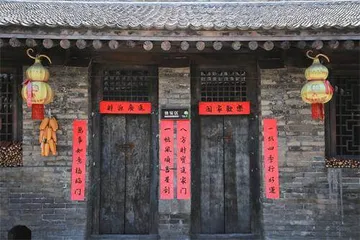

关于过年,民间有不少习俗。古时候,有一种名字叫“年”的凶猛的怪兽,体大如牛,独角长尾,甲骨文中的“年”就像这种怪物。每到腊月,它便出来伤害人畜。人们把食物放在门外,好让“年”吃饱了离去,不再伤人。有一次,“年”来到一个村庄,它被一家门口晒的大红衣服吓跑了;到了另一处,它又被灯光吓退了。人们终于发现,原来,“年”是怕红色、火花和响声的,于是,人们每逢过年便在大门上贴红对联,挂红灯,燃放爆竹。

从南北朝到宋代,长江流域年节有饮“屠苏酒”“柏叶酒”和“桃汤”的习俗。南宋陆游的“半盏屠苏犹未举,灯前小草写桃符”,表明这种习俗当时十分盛行。柏叶酒,由柏树叶浸于酒中制成。柏为常青之树,柏叶后凋而耐久,饮柏叶酒即取其寿命长久之意。李时珍《本草纲目》云:“柏性后凋而耐久,禀坚凝之质,及多寿之木,所以可以服食。道家以之点汤常饮,元旦日以浸酒避邪,皆取于此。”

桃汤,是一种用桃煮的汤。南朝梁宗懔《荆楚岁时记》中说: “正月一日,……长幼悉正衣冠,依次拜贺,进椒柏酒,饮桃汤,”似乎这种饮食还是件相当严肃的事。饮屠苏酒、柏叶酒、桃汤,都是巫术思想在饮食上的体现。

明清以来,除夕的食俗,南方和北方已有明显的差别。北方除夕夜多包饺子吃,以谐音取“更岁交子”的意思。包饺子讲究皮薄、馅足、捏得漂亮严紧。如果饺子不慎破了,忌讳说“破”和“烂”,只说“挣”了。有的地方在饺子中放糖,祈求来年生活更甜美;有的地方则在个别饺子中包一枚钱币,谁吃到了就预示着会在新的一年里发财。元旦早晨,很多人也吃饺子,因为饺子形似元宝,象征着招财进宝。南方除夕和大年初一一般是吃元宵和年糕。元宵又叫“汤圆”“团子”“圆子”,中间包糖为多,取全家团圆美满甜蜜之意。年糕由糯米做成,以谐音取“年年高”之意。直到今天,北方过年包饺子、南方过年做汤圆的习俗仍然极为普遍。

立春溯源

“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏,千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符。”此时借用王安石《元日》的诗句,表达人们对春天的期盼和对新春扑面而来的喜悦心情。是呀,人们喜春、盼春,希冀着春天的明媚阳光和生机勃发。可谓:万物催春春妩媚,莺花伴舞舞翩跹。

相信世间一切美好的事情都会伴着春天的脚步走到你的身边,平安、和睦、温馨在新春的畅想中与你共舞!以春联为证:春夏秋冬春为首,桃梅李杏梅占先;喜看春日花千树,笑饮丰年酒一杯。

农历二十四节气中的立春,俗称“打春”。

立春,有时在农历腊月,有时在农历正月。

一过立春,就意味着冬季结束,进入了春天。

我国自古为农业国,春种秋收,关键在春。民谚有“一年之计在于春”的说法。旧俗立春,既是一个古老的节气,也是一个重大的节日。天子要在立春日,亲率诸侯、大夫迎春于东郊,行布德施惠之令。《事物记原》记载:“周公始制立春土牛,盖出土牛以示农耕早晚。”后世历代封建统治者这一天都要举行“鞭春之礼”,意在鼓励农耕,发展生产。

山西民间流行着春字歌:“春日春风动,春江春水流。春人饮春酒,春官鞭春牛。”讲的就是打春牛的盛况。

旧俗立春前一日,有两名艺人顶冠饰带,一称春官,一称春吏。沿街高喊:“春来了!”俗称“报春”。无论士、农、工、商,见春官都要作揖礼谒。“报春人”遇到摊贩商店,可以随便拿取货物、食品,店主笑脸相迎。这一天,州、县要举行隆重的“迎春”活动。前面是鼓乐仪仗队担任导引;中间是州、县长官率领的所有僚属,皆穿官衣;后面是农民队伍,都执农具。来到城东郊,迎接先期制作好的芒神与春牛。到芒神前,先行二跪六叩首礼。执事者举壶爵,斟酒授长官,长官接酒酹地后,再行二跪六叩首礼。然后到春牛前作揖。礼毕,与来时一样热闹,将芒神、春牛迎回城内。

第二天立春时分,地方长官仍率僚属、农民鞭春。阴阳官先要举行一定的传统仪式。地方官主持迎春仪程,初献爵、亚献爵、终献爵。然后执彩鞭击打“春牛”三匝,礼毕回署。众农民将“春牛”打烂。

现在,城里已不再举行鞭春活动,一些农村却仍有打春牛的风俗。立春前,用泥塑一牛,称为春牛。妇女们抱小孩绕春牛转三圈,旧说可以不患疾病,今已成为娱乐。立春日,村里推选一位老者,用鞭子象征性地打春牛三下,意味着一年的农事开始。然后众村民将泥牛打烂,分土而回,洒在各自的农田里。

立春时节,民间艺人制作许多小泥牛,称为“春牛”。送往各家,谓之“送春”。主人要给“送春”者以报酬。实质上,这更是一种佳节售货活动,然而却是皆大欢喜。也有的地方是在墙上贴一幅画有春牛的黄纸。黄色代表土地,春牛代表农事,俗称“春牛图”。

立春时节,民间习惯吃萝卜、姜、葱、面饼,称为“咬春”。有些地区新嫁女,娘家要接回,称为“迎春”。

各民族过年习俗

中国是一个多民族的大家庭,除了汉族外,少数民族也都欢天喜地,以特有的方式欢度春节。

蒙古族牧民生活在千里草原上,除夕之夜,大家先向长辈敬酒,然后围着火炉,吃饺子、下棋,听艺人说书,直到天亮。春节到来,人们穿上新衣,骑上骏马,去拜会亲朋,共贺春节。

瑶族人民过春节时,白天在山坡上,夜晚在火堆旁欢聚,载歌载舞。有一项别致风趣的活动叫“耕作戏”。正月初一,姑娘们穿上漂亮的花衫、花裙,戴上精致的银饰,小伙子也穿上节日的盛装,从四面八方聚到一起。集会开始了,首先由3个青年演出“耕作戏”, 一人扮牛,一人扮扶犁农夫,一人扮荷锄农夫,三人载歌载舞,喜迎春耕,期望丰年。其后,姑娘、小伙子就尽情歌舞、欢乐。

哈尼族过春节总要热闹地在一起聚餐豪饮。男女青年整天在一起唱歌跳舞,趁这个良机选择自己的意中人。过年前小伙子上山砍竹棍,做秋千,姑娘们特别喜欢荡秋千,老人们则围坐在一起,一面喝茶、抽烟,一面兴致勃勃地谈古论今。

布依族人在每年除夕晚上,全家都通宵达旦地守岁。天一亮,姑娘们争着到屋外去挑水,谁先挑回第一担水,谁就是最勤劳的姑娘。这一天,男女青年们互相串门拜年,并结伴外出游玩,尽兴后才回家。

黎族人过春节时,家家户户都杀鸡宰猪,摆起丰盛的佳肴美酒,合家围坐一起“吃年饭”,席间还要唱贺年歌。春节期间,全村青壮年还要组织一次集体打猎,猎获物归全村共同分享。

达斡尔族人在除夕晚上,青年们跳着“鲁格乐舞”,通宵达旦。家门前点燃一堆干牛粪,一家之长把大块肉和糍粑之类食品投进火里。大年初一清早,青年们双手沾满灶灰,争相往别人脸上涂抹,象征幸福。美丽的姑娘常常被小伙子们涂成“灰姑娘”,这是预祝丰收和幸福的意思。

苗族称春节为“客家年”。初一清早,人们穿起新衣,背着笙,到外村拜年。最吸引人的活动是斗牛,围观的能有上千人呢。

壮族各家各户都在年三十晚上把初一全天的饭做出来,称为“压年饭”,表示祝愿明年获得大丰收。

景颇族的姑娘们,将绣花包挂在树梢上,叫“靶包”,然后由小伙子们用箭去射,谁射中了,靶包就归谁。绣花包里装有吉祥如意的东西或是爱情的信物。

傣族青年男女们在草坪上各排成一行,互相抛接彩球,用以欢庆佳节,表达爱情。同时,在澜沧江上还举行划船比赛等庆祝活动。

朝鲜族的庆祝方式是到田地里烧火堆,用以消灭害虫、田鼠等,为夺取农业丰收做好准备。这种活动叫“野火战”,也叫“鼠火战”。

普米族人在初一早晨鸡叫头遍时,村寨里便顿时发出一阵阵铜炮声和海螺号声。家中如果有年满13岁的男女儿童,还要举行隆重的“穿裤子礼”和“穿裙子礼”。

鄂伦春族人在除夕夜,要给家族及近亲的长辈们斟酒叩头,一般都彻夜不眠,谓之“守岁”。

土家族人吃过年夜饭后,一家人围坐在火坑边通宵守岁,名叫“守田埂”,以表示对田地的热爱。

春节正好在农历立春前后,大地春回,万物复苏,一元复始,万象更新,人们满怀希望和信心,又进入了新的一年。

春节习俗面面观

春联

春节期间,地方民间风俗,家家户户张贴春联。这个习俗,至少也有上千年的历史了。“总把新桃换旧符”,这是古代诗词中人们常引用的句子。“新桃”与“旧符”,是有一定来历的,而这新桃与旧符,也就是今日的春联。

相传,在茫茫无边的大海上有一条名为度朔的山脉,度朔山又名桃都山,因为山上有一棵不知道长了多少年的大桃树。在这桃树东北处的枝叶中间有一个洞,传说这个洞便是所有鬼怪出入的大门。这些鬼怪归两个神人管辖,这两个神人便是神荼、郁垒两兄弟。不论白天、黑夜,他们都守卫在这洞门的上方,专门抓那些出去害人的鬼怪。

当时,华夏族的首领黄帝,很重视神荼、郁垒捉鬼的故事,便制定了一个节目的仪式:每当除夕时,各家各户在自家门口立下两个桃木神像,在门框上悬挂苇子编的绳索,在内门上画老虎,以此来镇邪,求得来年的幸福。这个习俗在汉代已经是非常普遍的事,汉代以后,门旁的桃木神像逐渐演变、简化为桃木板,这就是“桃符”。到五代十国时,后蜀皇帝孟昶,在除夕时,叫人在两块桃木板上刻了两句诗:“新年纳馀庆,嘉节号长春。”这便是我国历史上有记载的第一副春联,也是最早的对联。由于桃木是红色的,以后便被用纸写的字代替,一般对联都用红色的纸写成。由此以后,逐渐演变成今日的形式。