徐州都市圈悄然崛起

作者: 王雪铭 陆松

徐州都市圈是历史自然形成的经济区域,域内城市之间距离很近,方言及生活习俗相似,区域之间的社会交往、经济交流、文化往来和社会联系非常密切。1986年淮海经济区在徐州市成立,在过去的三十多年里,区域经济协作、交通运输、金融、物价、物资、食品部门就组织起联合网络,拉开了区域联合的帷幕,徐州都市圈也随淮海经济区派生出来,并悄然乘势崛起。

淮海筑梦 初露峥嵘

1980年7月,国务院颁布《推动经济联合的暂行规定》后,淮海地区城市从经济发展缓慢的状态下逐渐觉醒,强烈意识到区域联合协作才是共同发展之途。在历史渊源和发展需求的推动下,1986年,苏鲁豫皖接壤地区经济社会发展战略讨论会在北京召开。该研讨会系著名经济学家于光远倡导,苏鲁豫皖4省有关部门负责同志、原国家经委等多家部委有关负责人、4省14个地市的领导和国家经济界、理论界、新闻界专家学者共300余人参加会议。

1986年3月,淮海经济区首次市长专员会议在徐州召开,会议通过了《淮海经济区经济开发联合会章程》,正式宣告淮海经济区成立。同年5月,常设办公机构——淮海经济区联络处在徐州正式设立并开始办公运转。2017年3月6日,全国人大江苏代表团联名提出议案,呼吁在国家层面尽快启动实施淮海经济区规划编制工作,探索建立跨省区域合作机制。 2017年6月,国务院批复徐州市为“淮海经济区中心城市”。

2018年11月7日,国家发改委网站公布了《淮河生态经济带发展规划》 ,明确了空间开发重点和方向,构建“一带、三区、四轴、多点”的总体格局,其中“三区”包括了淮海经济区,意味着淮海经济区正式上升为国家战略;规划指出了淮海经济区的确切范围,包括江苏的徐州、连云港、宿迁,安徽的宿州、淮北,河南的商丘,山东的枣庄、济宁、临沂、菏泽等市。规划还提出:提升徐州区域中心城市辐射带动能力,发挥连云港新亚欧大陆桥经济走廊东方起点和陆海交汇枢纽作用,推动淮海经济区协同发展。

2017年6月16日,国务院正式批复了《徐州市城市总体规划》,从中央层面正式确立了徐州市的国家历史文化名城、全国重要的综合性交通枢纽、淮海经济区中心城市地位。

2018年12月,淮海经济区协同发展座谈会在徐州召开。会议商讨确定新一轮区域合作重大问题、重点领域、重要任务,推动淮海经济区协同发展向更高水平和更高质量迈进。会上,徐州、淮北、菏泽、济宁、临沂、连云港、商丘、宿迁、宿州、枣庄10个兄弟城市共同签署了《淮海经济区协同发展战略合作框架协议》,通过了《淮海经济区协同发展宣言》。

由此,各兄弟城市开始携手构建区域协同发展新机制,加快城市交通互联互通,加强城市产业协作协同,推动生态环保联防联控,共同促进社会事业共建、共享,全面提升区域协同发展水平。

党的二十大报告提出:“促进区域协调发展,深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略,优化重大生产力布局,构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系。”区域经济协同发展被提上重要位置,而从淮海经济区派生出来的徐州都市圈也悄然发生了变化。

徐州是华东重要门户城市、淮海经济区中心城市、长江三角洲副中心城市、徐州都市圈核心城市,又是国际性新能源基地、国家综合交通枢纽,是华东地区重要的经济、金融、商业、科技、教育、文化、旅游、医疗中心和对外贸易中心 ,有“中国工程机械之都”和“世界硅都”的美誉。

徐州拥有得天独厚的地理位置,从古至今一直都是交通要塞,素有“五省通衢”之称。作为中国第二大铁路枢纽,京沪铁路、京九铁路、陇海铁路、京沪高铁、徐兰客运专线、商杭客运专线、连霍高速、京台高速等重要交通线路在徐州都市圈内纵横交错。

“边缘城市”抱团

2003年,徐州都市圈成为三大都市圈之一,与南京都市圈、苏锡常都市圈并列。相对于周边的几个都市圈,这片区域一直以来没有受到太多的关注。近二十年过去了,徐州都市圈至今仍不为许多人所知晓。

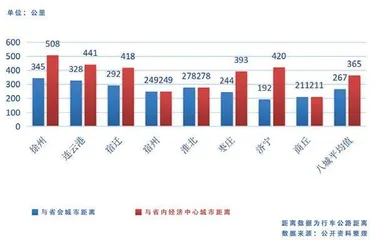

徐州都市圈地跨四省,包括江苏省的徐州、连云港、宿迁;山东省的枣庄、济宁;安徽省的宿州、淮北以及河南省的商丘等八个地级市。从地理位置上来看,这些城市都处于苏皖豫鲁四省的交界处,在所属省份内,属于地理位置较偏、离省会城市或经济中心城市较远的位置。以公路距离为例,这些城市与省内经济中心城市的平均距离为365公里,与省会城市的平均距离为267公里,属于省内核心城市的辐射外围区域。

特别是徐州,无论与省会南京还是经济发展较好的苏锡常距离都太远,分别达到340多公里和500多公里。

远离核心经济圈,“边缘化”的地理位置,对这些城市的经济发展造成了较大的制约。不过,其他七个城市距离徐州较近,基本都在200公里范围内,这些城市与徐州有天然的“裙带”关系,相互之间来往更为密切,甚至在民众心中,徐州就是他们的中心城市。

徐州都市圈涉及的四个省,江苏的经济重心在苏南和南京都市圈,山东的重心在胶东半岛,河南则以郑州为核心,安徽更是倾力打造合肥都市圈。徐州都市圈内的城市都并非四省发展的增长极所在,这些城市很清楚,唯有携手并进,才能共同改变现状。

近几年,这些状况发生了一些变化。中国的城市化进入新阶段,与过去单个大城市率先崛起不同,未来的区域发展都将以城市群、区域产业链为主要形态,进而带动经济总体效率;另外,中国华东沿海地区发展转型已初步完成,各种成本都在上升,而中部崛起和高质量发展正进一步升级。近几年,国家针对淮海经济区和徐州都市圈的政策文件的相继发布,加快了该区域的发展步伐。

2018年,国务院批复同意《淮河生态经济带发展规划》,其中涉及北部淮海经济区,范围包括徐州、连云港、宿迁、宿州、淮北、商丘、枣庄、济宁、临沂、菏泽等市。规划明确提出要着力提升徐州区域中心城市的辐射带动能力,发挥连云港新亚欧大陆桥经济走廊东方起点和陆海交汇枢纽作用。这也是淮海经济区近四十年来首次被写入国家级规划之中。

而相对于庞大体量的淮海经济区,徐州都市圈内城市之间的协同规划和交通建设更具有可行性。徐州经济圈悄然变化,在这个区域内,更需要一个经济实力足够强劲的中心城市,带动辐射周边地区的发展。

徐州发展潜力巨大

徐州,对部分江苏人来说都比较陌生,甚至偶尔被误以为是山东的城市。其主要原因是徐州都市圈以及更大范围的淮海经济区,长期以来没有得到足够的关注,相对发展速度慢了一些。根据相关研究报告显示,徐州的GDP一直没有超过苏州的40%。

事实上,徐州近几年的经济发展速度很快。2021年,徐州的GDP为8117亿元,同比增长8.7%。按正常发展速度,徐州可望在2024年前后进入GDP万亿俱乐部。在全国范围内,徐州的GDP城市排名是第28位,排在徐州之后的城市有大连、温州、沈阳、长春、太原、石家庄、兰州、哈尔滨、南昌、昆明等众多著名的二三线城市和省会城市。在淮海经济区20个地级市中,徐州是最有潜力发展成为大都市的城市。

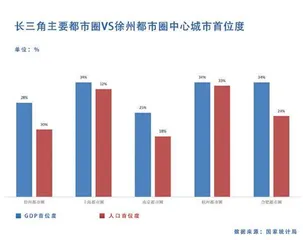

2021年,徐州在都市圈内的GDP首位度为28%,人口首位度为20%,是圈内最高的;与长三角其他都市圈相比,低于上海、杭州和合肥,但略高于南京。

2012年以来,徐州努力打造区域经济中心、科技创新中心、文化教育中心、医疗卫生中心、消费中心,打造全国重要的综合交通枢纽和双向开放高地,加快推进淮海经济区洼地崛起,引领徐州都市圈城市协同发展。

其中,在消费方面,徐州去年的社会消费品零售总额4038.02亿元,比上年增长22.9%,总量居全省第三位,增量领跑全省。未来,徐州如果能够加速崛起,对整片区域的发展,将起到提振作用。

徐州都市圈“后发优势”

2021年,在徐州都市圈,除了徐州和济宁,其他城市的GDP都在5000亿元以下。连云港、宿迁、枣庄、淮北等城市的经济,在各自省内的排名都相对落后。这些城市的人均GDP普遍低于其所在省份的人均GDP,城市化率也处于所在省份城市化率水平之下。

由于距离徐州较近,这八个城市与徐州之间开始了基础设施的互联互通提升。

宿迁在2021年底提出要融入徐州都市圈轨道网,研究建设轨道交通连接徐州S4号线观音机场;2020年,山东枣庄宣布规划徐州S1号线延伸到台儿庄;安徽省宿州、淮北也在努力融入徐州都市圈。今年6月,徐州淮北结对合作交流会在徐州市召开。交流会上,双方签订了包含推动徐州轻轨S4号线与淮北连通,共建徐淮产业合作园区(段园)等18个事项的合作协议。S4号线也将成为徐州和淮北、宿州一体化发展的纽带;今年10月,菏泽市正式启动了菏徐铁路项目可研前期工作。

徐州都市圈八个核心城市中有七座是全国百强城市,综合实力和发展空间都是不错的,其中徐州全国排名第27、临沂46、济宁51、菏泽72、连云港77、宿迁79、商丘94(2021年排名)。不过,这些城市,城区人口达到300万左右的只有临沂和徐州,其他城市都在200万以下,城市规模普遍偏小;县域经济实力偏弱,徐州都市圈有近40个县和县级市,但GDP超千亿的县市只有2座,分别是宿迁沭阳县和徐州邳州市,其他较强的还有徐州沛县805亿、新沂692亿、睢宁619亿、济宁邹城824亿、枣庄滕州753亿,称得上强县的只有这7个。

此外,徐州都市圈高端岗位缺乏,高水平大学少,高质量人才少,科研机构少,金融产业弱,融资机会不多,高水平医院略有不足。产业方面,还没有形成系统的产业链集群,最多有几个产业链比较完善,徐州都市圈要想真正一体化,就必须从产业入手,构建起一个能够内循环的产业分工,实现共赢。

徐州都市圈的城市化水平有巨大的提升空间,相关城市之间的距离很近,城市之间的协同发展愿望强烈,加上本地区的区位、交通、产业、矿产资源、人口规模等很多都市圈缺少的优势和国家对徐州都市圈给予的政策支持,徐州都市圈有望迎来“后发优势”。

一体化定位 打造高质量发展典范区

国家发改委已将淮海经济区高质量协同发展规划列入国家年度重点区域编制计划。徐州为更好地发挥区域龙头作用,主动服务、带动周边城市,携手编制《淮海经济区高质量协同发展规划》,在前期“1+4”合作的良好基础上,深化落实科技创新共同体等6项协议,高水平推进徐州都市圈建设,推进淮海经济区实现洼地崛起。