一行禅师:当炸弹打在人们身上

作者: 杨楠

1964年,南越邱邦河上游,数日大雨,四千多人因峡谷内洪流身亡,数千房屋倒塌。受困于战争冲突的灾民们仅等到了禅师一行(1926-2022)和他的义工队。当时义工队走访村庄分发食品,不分伤员派系,同样给予帮助。一行目睹了眼前苦难,又想到越南长期因战乱而生灵涂炭,便割破了一根手指,让血流入邱邦河,为所有在战争和洪水中丧命的人祈祷。

“当炸弹开始往下掉,打在人们身上,你不能继续留在禅堂里打坐冥想。冥想是感悟认知所发生的事——不仅仅是内心和感情上的,还包括周遭发生的事。”多年后,一行回忆那次赈灾时说,“当我在越南还是一个见习僧人时,年轻的僧侣们都目睹了战争造成的苦难。因为如此,我们极度渴望通过入世方式修习佛法,借以把所学实践到社会中去。这并非易事,因为传统的佛教不直接提供入世佛教教义。”

上世纪50年代,年轻的僧侣一行投身越南佛教复兴运动。越南战争期间,一行与其他僧侣在越南国内施行救助,并奔走于欧美,游说各国协助美越停战,他所主张的“入世佛教”(Engaged Buddhism)由此而起。越战中,他被迫流亡,此后在法国建立了西方最活跃的禅修中心“梅村”。

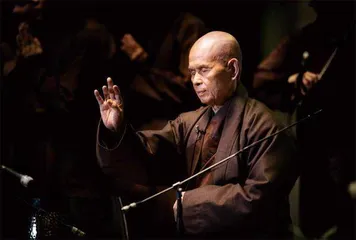

一行毕生推动“入世佛教”和“正念”禅修,成为全球最有影响力的佛教僧侣之一,也是著名的和平主义者。他所撰写的《故道白云》《佛之心法》《正念的奇迹》《一行禅师修行手记》等多部作品在中国出版并受到广泛好评。

2014年11月,一行突发脑溢血,之后失语。2018年,在流亡五十多年后,一行获准回到故乡,在越南顺化市慈孝寺静待圆寂。76年前,阮春宝在这里出家,法名“澄光”,成为禅师后,法号“一行”。

2022年1月22日,一行在故乡慈孝寺辞世,享年95岁。一行圆寂的信息由梅村禅修中心发布,“现在,是时候回到我们的正念呼吸和正念步行,以培植安详、慈悲和感恩的能量,献给我们敬爱的老师。”他们写道。1月23日,越南外交部发言人在回答记者提问时说:“释一行禅师圆寂是越南佛教乃至佛教界的重大损失。”

入世的佛教

1942年,16岁的一行进入顺化慈孝寺修习。4年后,越南爆发反对法国殖民的法越战争。“顺化寺庙的墙壁上布满了弹孔,法国士兵会突袭我们的寺庙,寻找反抗军和食物,要求我们交出仅剩的一袋米。僧侣会被杀害,尽管他们并没有武器。”一行写道。

当时,越南的佛教基本不关心现实,但一行认为,佛教既然必须帮助痛苦中的人们,就意味着要参与现实生活。他重新阐释了佛教四圣谛中的第一圣谛——苦圣谛,认为虽然苦圣谛静止不动,但苦难的性质随着时代变化而改变。如若修行者想要减轻周遭环境给予的苦难,就必须对所处时代的苦难有亲身的体验。

1951年,一行正式持戒,同时被寺院送往宝国学院修习佛法。他建议校方增加哲学、外文以及文学课程,但未有回音。1954年,一行转学到西贡大学,修读西方哲学与科学,其间以写小说和诗歌为生。他是越南首位就读于世俗大学并且就读非宗教学科的比丘。他坚信,唯有与世界各地的思想共同前进,才能挽救日益陈旧的佛学。

一行的改革沿袭了因二战而中断的越南佛教复兴运动。1920年开始,受中国佛教革新运动影响,越南国内成立了许多佛教协会,致力于在制度上对僧侣教育、寺庙管理进行现代化、系统化改革,并探索佛学在现代世界中的概念与实践。

一行来西贡的这年,法越战争结束,日内瓦会议将越南分成亲西方的南越和由越南共产党领导的北越。次年,美国开始向越南派兵,越战以内战的形式爆发。这期间,一行被提名为“越南统一佛教会”出版物《越南佛教》的总编辑,为佛教创新和佛教现代化提供讨论的平台。他鼓励越南所有的佛学院联合起来,开始推广“入世佛教”:佛教徒应该努力将他们内在的禅定体验与佛法教义应用在社会、政治、环保和经济之上。“我们想提供一种新的佛教,帮助国家从冲突、分裂和战争的绝境中解救出来。”他说。

他在西贡附近的森林里创建了实验性的禅修社区“冯波” ( Phuong Boi),作为精神避难所。他形容冯波是一个“治愈我们伤口,并且深入审视发生在我们身上的事情的地方”。

“入世佛教”在年轻教徒中引起了热烈反响,但遭到了佛教保守派和政府的反对。一行主编的杂志被停刊,他开设的佛教课程被取消,“冯波”受到军队的侵扰,许多僧侣被迫迁移到军队建立的小村庄,一行则逃往西贡。这之后,一行接受了奖学金,前往美国普林斯顿大学攻读比较宗教学。

“最深的愿望是阻止战争”

在普林斯顿大学的学业结束后,一行任教于哥伦比亚大学。与此同时,越南的局势越发紧张。1963年4月,南越总统吴庭艳开始对佛教徒实施禁令,并逮捕了一些佛教徒。一行开始在西方接受媒体采访,以期获得对佛教徒和平运动的支持,他还将越南国内的情况整理成文件提交给联合国。

1963年,南越政变,吴庭艳身亡。一行收到了一封来自保守派佛教法师的电报,希望他尽快回国帮助重组佛教。一行对这封电报感动不已,他对自己的学生高玉芳(Cao Ngoc Phuong)说:无常是多么奇妙啊。

回到南越后,一行向越南统一佛教会理事会提交了三点建议:呼吁停止在越南发生的各种敌对行动;建立一所能够让国人学习宽容的佛学院;创建一家培养社会工作者的培训中心,以非暴力推动社会改革。理事会仅接受了创办佛学院的建议,万行佛教大学(Van Hanh Buddhist University)由此而起。

一行决定自己去实现另外两项建议,他将几个村庄作为试点,鼓励村民发展地方经济,为自己提供医疗保健和教育、改进公共卫生等。随后,他组建了佛教维和组织——青年社会服务学院(SYSS),这个学院获得了许多年轻人的支持。SYSS开展了诸多项目,包括冒着生命危险帮助农民重建炮火中的村庄。

1966年,一行建立了让佛教徒修习的社区互存会(Order of Interbeing),参与者必须接受至少60天正念训练,并遵守14条正念培训。培训课程由一行编写,他希望为传统佛学中的数百条传统戒律提供一个现代化版本。

“我们必须认识到世界真正的问题,而后,借以正念、专注和深观,将能知晓什么该做、什么不该做,以帮助世界。如我们修习正念呼吸,并继续修行平等心,那么即便是在困难时期,许多人、动物和植物也都能从我们的行事方式中获益。你是否在播种快乐与安详的种子?我每走一步,都在为此而努力。平静就是每一步。我们是否可以继续旅程?”一行说。

一行的行为遭到了南北越两方政府的猜忌,他被认为一定与某一方有所勾结,他的工作变得困难重重。他时常会想起当年抢夺寺庙最后一袋米的法国士兵,“我不知那位法国士兵之名,他也不知晓我,但我们相见之时已彼此为敌。”他写道,“战争本质即如此:它将我们变为仇敌。由于恐惧,互不相识的人互相残杀。生活在如此多灾多难的环境下,又经历了法属印度支那和越南战争的我,最深的愿望是想要阻止战争,希望它永不发生。我祈祷,各个国家即便是以和平之名,也不再派遣年轻人彼此斗争。”越战期间,一行与他的朋友们宣布中立。

流亡

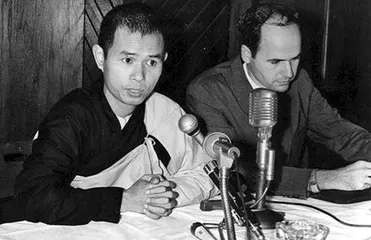

1966年,一行接受康奈尔大学的邀请,赴美开展巡回演讲。他相信,向美国人讲述越南人民所遭遇的痛苦以及对和平的愿望,能够帮助停止战争。

他在美国会见了许多知名人物:天主教作家托马斯·默顿、参议员威廉·富布赖特、国防部长罗伯特·麦克纳马拉,还有马丁·路德·金。在通信中,一行希望马丁·路德·金公开反对越南战争:“我全心全意地相信,僧侣自焚不是为了杀死压迫者,而是为了改变他们的政策…… 我也相信,你在阿拉巴马州领导的争取自由和平等的斗争,不是针对白人,而是针对不宽容、仇恨和歧视。那些才是人类真正的敌人——而不是人类自己。”此后,马丁·路德·金在纽约河滨教堂发表了著名演说,首次公开质疑美国涉入越南事务。次年,马丁向诺贝尔奖委员会建议,将1967年的诺贝尔和平奖颁给一行:“就我个人而言,我还没认识其他比这位温和的越南僧人更配得这个奖项的人。若运用了他的和平理念,将可为普世教会合一运动、为四海之内的兄弟情谊、为人性建立起一座纪念碑。”

在美巡回演讲期间,一行在每个城市只会停留一两晚,有时候夜里醒来,他会想不起自己身在何处。“那样的日子很是煎熬——我不得不吸气、呼气,才能想起我所在的城市和国家。”他写道。更糟糕的是,原定为三个月的和平之旅,最终变成了40年的流亡生活。

1966年6月1日,一行在华盛顿的一个记者招待会上提交了和平建议书,敦促美国停止轰炸,并且为越南提供没有政治与意识形态束缚的重建援助。他在建议书中表示,他与他的佛教徒们,不倾向战争中的任何一方,他只想要和平。

中立的立场使一行成为交战各方的敌人。南越政府在一行提交建议书当天宣布他是叛徒,并且禁止他回国,这一禁令一直持续到2005年。而同时,美国也吊销了他的签证——因为美国认为一行的言论否定了美国在越战中所做的努力。

“我在华盛顿的一些朋友敦促我躲藏起来,但要留在美国,将意味着有被驱逐出境和监禁的风险。”一行回忆道,“所以,我没有潜藏,而是在法国寻求政治庇护。法国政府给我提供了庇护,我获得一个无国籍旅行证。‘无国籍‘意味着你不属于任何国家,成为没有国家的人。”

获得法国的庇护后,他落脚于巴黎一个贫民区,成为越南佛教和平代表团主席,与他的小团队在法国及其他国家,为没有机会发声的越南人反对战争,为越南孤儿寻找领养人。途经美国时,他尝试联系朋友,但落地后就被困在西雅图机场的小房间里几个小时。房间墙壁上贴满了重刑犯的“通缉”海报,他的护照一度被收走。

在巴黎,越南佛教和平代表团的9个人挤在一间小小的公寓里,连打地铺都很困难,一行的助手真空常常要去餐馆借宿。僧人既要打工赚钱,也要救济他人。食物短缺,他们常常去宠物店买用作鸟食的坏米。

更艰难的是流亡之苦。一行感觉那段日子就像是细胞从身体里分离,或是蜜蜂离开了蜂窝。“在这段时间,我无时无刻不想回到越南,回到我剃度出家的寺院,回到我的家。我常梦见自己爬上绿树成荫的山坡,却又常常在半山腰时突然醒来,这才意识到自己已经被放逐了。这个梦一次又一次地出现。”

饱受离家之苦时,一行感觉自己没有找到真正的家,“我可以就佛教的实践做很好的演讲,但自己却没有真正到达那些境界。从智慧上说,我对佛知晓甚多:我在佛教学院接受过多年培训,自16岁以来一直在修行,但我还没有找到我的真正家园。”

梅村

这一切的起点,是一行在七八岁时,偶然看到的一本佛教杂志的封面。封面是一位佛陀的画像。画中佛陀静坐草中,令他印象深刻。“我想,作画的人在画这幅画时,内心一定也静如止水吧。当时,我身边的许多人一点也不平静、不快乐。所以,看到这幅佛像,我感到特别快乐。”他将这一刻视为自己童年最美好的回忆,并决心从佛为僧,尽管他的父母并不同意。

一行所追求的内心平静,最终在流亡生活中找到了路径。在法国,他开始与世界各国的儿童相处,也结交了许多朋友,比如英国圣公会牧师、天主教神父、新教牧师、犹太教祭司、伊斯兰教领拜师。他努力让自己生活在此时此地,去感受当下的奇迹。“我们可能被夺取很多东西,但没人能偷走我们的决心或自由,也没人能偷走我们的联系。只要能够呼吸、行走和微笑,我们就能平静,就能快乐。”