哈尔滨不是东北城市吗?

作者: 维舟不同城市有不同的参照坐标。在长春,人们最经常用来参照的是深圳,然而在哈尔滨我发现,深圳虽然也不时被提起,但让当地人更为焦虑的比照对象倒是长春。

一位民企高管就向我表达了这种疑惑“哈尔滨人以前瞧不起长春,这两年为什么反倒被长春超了一截?”这不是他一个人的想法,有位对哈尔滨有些灰心、已到北京发展的本地年轻人说:“长春这两年发展得比较好,哈尔滨近四五年一年不如一年。”另一位在体制内多年的公务员也承认这种差距的存在:“几年前我感觉长春不如哈尔滨,但现在长春发展得比哈尔滨好,可能它的产业链好、配套好。”他说,“东北四大城市,如今哈尔滨垫底了”。

这里所说的“超越”并不只是经济指标。近年来哈尔滨主城人口增长缓慢,已被长春和大连赶上,更是2010~2020年间全国唯一人口总量下降的省会城市。不过,至少有一点似可明确: 正因为在“东北四大城市(沈阳、大连、长春、哈尔滨) 的框架”内看待哈尔滨,长春才成了最能激起其焦虑的直接竞争对手。然而,哈尔滨是一座东北城市吗 ?

从国际都市到东北城市

虽然这乍听起来似乎令人骇异:哈尔滨难道不是东北城市?但我想要强调的是:一个城市的定位,其实具有相当大的开放性,取决于放在什么样的框架底下来看。

谁也不会把近代以来的上海看作是一座“江南城市”,因为它只是碰巧坐落在江南,但其特质是“国际都市”。有句著名的谚语:“亚历山大城靠近埃及。”(Alexandria ad Aegyptum)意思是这座国际都市虽然在埃及海岸边上,但它在本质上不是埃及的一部分,而属于更广阔的跨国网络,也因此具有多元文化和国际视野的传统。哈尔滨也是如此:在城市基因里,它就不是一座普通的“东北城市”,倒不如说它是“在东北的国际都市”。

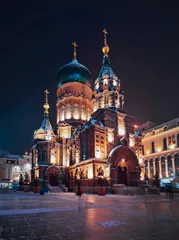

1903年中东铁路和南满铁路通车,促成了哈尔滨与长春同时迅速崛起,但从一开始,哈尔滨就更具国际色彩:1907年它被辟为开放城市,先后有20多国来此开办领事馆。作为一块混血的飞地,1912年哈尔滨总人口(6.85万)中,俄国人竟占到64%之多(4.31万)。日本历史学家内藤湖南1917年来华,就说哈尔滨是“俄国人为中国人开发了一块商业区并且把它赠给了中国人”。

尽管一说起“东北城市”,现在人们的第一反应往往是“老工业基地”,但哈尔滨恰恰不是:它是作为交通枢纽、国际贸易和商业中心崛起的,早期犹太人商业势力尤其强。1907年成立的哈尔滨商会,第一批12名委员中,犹太人就占了4席。到1926年,哈尔滨的犹太商工企业已有489家,全城犹太人口达2.5万,有着远东最大的犹太人社区,还有两个犹太会堂、自己的银行和20份期刊。

在1933年之前,道里区是白俄聚居的金融区,道外是粮食、榨油、麻袋等轻工业加工贸易区,留下的商号单据,仍可显现当时哈尔滨商业之发达。这座别称“东方巴黎”的新兴都市作为世界经济网络的一个重要节点,在全盛期一度吸引了操着45种不同语言的53个国家族群,被美国《哈泼斯》杂志称为“世界上唯一黄种人统治的白人城市”。

这是同级别的东北城市所没有的经历:沈阳、长春早期更侧重政治职能,大连则是陆海军事要塞,唯有哈尔滨显现出商贸中心强烈的外向型经济,华洋杂处、中西交融,文化上也呈现为多元交互共生。一位哈尔滨当地的学者跟我强调:“长春、沈阳还算不上是移民城市,但哈尔滨是真正的移民城市,很包容、不排外。”像长春那样商业领域欧亚超市“一家独大”的垄断封闭倾向,在哈尔滨并不存在。

前些年有位长春女孩回忆说:“从小在长春长大,城市规划横平竖直,用冲水马桶、住楼房,自己单间,从来没见过家里没厕所要用马桶、刷马桶的;来了上海读大学,见识了这一切,才明白我的故乡竟是东北亚大都市。”她这里对“都市”的证明来自其现代化的基础设施,但在哈尔滨的城市记忆里,优越感并不来自“楼上楼下,电灯电话”的物质条件或工业传统,而是一种开放性、国际性、多元性的文化意识,这其实非常接近于上海人面对“乡下人”时的那种文化身份意识。

哈尔滨人之所以瞧不起其他东北城市,底气就来自这段经历:它不仅是大都市,而且最“洋派”,连口音也更纯正——如果你带着吉林、丹东等地的口音,在这儿可能会被鄙视。论城市规模,哈尔滨在东北长期仅次于沈阳;论城市级别,1947年哈尔滨曾和沈阳、大连一起跻身全国12个直辖市之列,但长春不是,可见当时哈尔滨的地位仍在长春之上。直到20世纪80年代初,无论城市人口还是经济总量,哈尔滨都是当之无愧的全国十大城市之一,哈尔滨站的日均客流量在全国位居第三,仅次于上海和北京。

现在世人印象中的哈尔滨,很大程度上是计划经济时代的产物。1953年起,苏联援建的156个项目,哈尔滨就独占13个之多,大工业生产模式由此建立。一个当时难以察觉的重大变迁是:哈尔滨从国际市场网络的前沿,变成了国内市场体系中的死角。尽管那四十年是很多人记忆中“过去的辉煌”,然而回头来看,延续至今的转型期阵痛,也是由此而来。

从一开始,哈尔滨的城市化道路就是“植入型”的,它不是在本地区由下而上逐步形成市场和城镇体系,而是被跨区域甚至跨国的贸易、资本和政治力量所推动的结果。很多人都遗憾,如果它能依托中东铁路的商业、金融等现代服务业的道路走下去,那么哈尔滨甚至东北也许都不会是现在这个样子,这座城市在计划经济时代远离了自己繁荣的根源。然而,对比一下丝绸之路、大运河沿线的城镇盛衰的历史,我们就能清楚地看到,如果其财富主要来自交换领域而非生产领域,那么这种寄生性、非独立性的繁荣势必难以持久,因为它高度依赖一个自身无法控制的外部环境。

随后的计划经济,乍看起来是走向了另一个反面:哈尔滨的城市化道路,从早先那种无政府状态下的自由发展,一变而为受到国家政策的强烈左右,这对其经济结构产生了决定性规范作用。然而,就其本质而言,这同样是“植入型”的,因为其短暂的繁盛是国家政策的副产品,而非源于其自身内在的动力。

实际上,这也是东北的一大问题。黑龙江大学的一位学者和我说:“东北黑土地是大农业,和关内的农业模式、农村生存状态都很不一样,最大的差别就是东北没有自己的乡镇经济——辽南可能还有一点,黑龙江这里就谈不上——长三角、珠三角都有发达的乡镇经济,可以离土不离乡,形成稳定的社会结构。”可想而知,如果城镇、市场体系完整而密实,那么居于顶层的大城市也能获得源源不断的动力——这就像森林和盆栽植物的区别:前者是自发生长出来的,不像后者依赖于外力干预。

如果说长春作为制造业中心还能自成一体,那么哈尔滨作为商贸中心就尤其依赖于一个强有力的区域经济网络。它真正需要的城市化转型应当是从“植入型”转向“内生型”:在本地区构筑由下而上的市场和城镇网络,并为基层经济单位的需求所驱使,进而将其腹地整合成为一个统一的地区市场层级。

哈尔滨靠什么竞争?

2022年,哈尔滨提出要在2026年实现万亿元GDP——考虑到它去年这一指标才5490亿元,很多人的第一反应都是:“这都差一半呢,怎么做到?”

一位已打算南下的本地年轻人对此不无疑惑:“理想很美好,但现实很骨感,关键你靠啥?进出口?高新技术?消费?感觉啥都没有。哈尔滨的就业环境,还是机会太少。”另一位对这座城市的前景更不看好:“就算在东北内部,相比起辽宁、吉林,黑龙江也完全是另一个世界,这里从文化到产业的系统性落后,是你一个南方人不可想象的。”

哈尔滨不可能孤立地发展,黑龙江全省就是其最根本的腹地,省内其他城镇的衰败也迟早会传导到它这里。和关内相比,黑土地的资源确实相当丰裕,然而也正因此,这带来了“资源的诅咒”:正因为资源太多,因而对资源利用相当粗放,没有动力去精耕细作,经济发展路径也因此更依赖榨取性资源,鼓励了一种竭泽而渔的倾向,缺乏可持续发展的长久之计。在哈尔滨访谈时,我遇到了观点各异、有时甚至针锋相对的本地人,但有一点,差不多是所有人都一致同意的:“黑龙江的资源被贱卖了。”

在此之前,哈尔滨曾被点名批评“没有发挥省会的引领作用”。像黑龙江这样典型的“单核驱动”省份,省会难道还不够做大做强?这与其说是它没能“辐射带动全省”,不如说是这样一种状况:哈尔滨虽然居于本省区域性市场的中心地位(全市贷款额占全省七成),起到集散商品、组织流通的基本经济功能,但本地交换市场和外贸市场的流通没能很好地整合,还受到大量非经济因素的干扰,在这种情况下,哈尔滨并没有通过产业分工带动起本地市场网络的充分发育,有时甚至是反过来用省内的资源来供养自身。

一座城市的发展,其实很少有真正意义上的“奇迹”,毕竟一步登天是不可能的,而未来的方向也难免受到过往和现状的制约。虽然哈尔滨有计划经济时代老工业基地的底子,但时至今日,它真正的优势仍然没有离开它建城时的源头:原材料集散地和农业产品加工、商贸以及由此而来的旅游。一位本地学者对此有一个绕口令式的结论:“哈尔滨之所以成为今天这样子,是因为它本来就是这样子。”

从2021年东北四大城市的三次产业结构来看,哈尔滨最突出的特点就是农业、服务业占比偏高,但工业却相当薄弱。

也因此,有一种观点认为,哈尔滨要实现赶超长春,关键是通过力推“1+3+3”产业集群,补上工业的短板。要支撑一座大都市的产业,这当然是必要的,不过这种视角往往忽视了一点:正因为哈尔滨的工业基础相对薄弱,所背负的“老工业基地”包袱也就没那么重。

像长春那样“拼工业”确实能更快见成效,但哈尔滨却更宜居。这里薪资不高,消费不低,除了租房、交通便宜,哈尔滨的生活开销甚至并不比北京便宜多少,然而本地人如果不买房,在这里可以过得很安逸。有人对比了自己长期居住过的两个城市:“论产业经济,哈尔滨比大连可能差老远了,但不知道为什么,生活很舒服。”

哈尔滨道里的老城街道细密,哪怕春寒料峭,晚上八九点仍然人潮汹涌,夜生活远比长春丰富。连一个长春人也承认:“长春的城市规划,当年主要考虑的是一个军政中心的格局,所以规整、大气、宽阔,但也因此,自发形成的小路比较稀疏,不像哈尔滨的老城看上去杂乱,但小路很多,人流更密集。”哈尔滨红肠、马迭尔冰棍、哈尔滨啤酒、张亮麻辣烫这些品牌,之所以出现在这里而不是长春、沈阳,不是偶然的。

旅客吞吐量可以证明,哈尔滨确实是东北最具吸引力的目的地:疫情之前的2019年,东北四大机场中,吞吐量最大的是哈尔滨太平国际机场(2 078万人次),超过沈阳桃仙国际机场(2 050万人次)、大连周水子国际机场(2 011万人次),比长春龙嘉国际机场(1 394万人次)更高出一大截。疫情之后,哈尔滨的旅游人气瞬间复活,去往南方多个城市的航班来回都是满员。虽然文旅是一个较小的行业,但那种人气至少能带来一种久违的生机活力。