《雷锋:人类美好的向往》

作者: 陶克

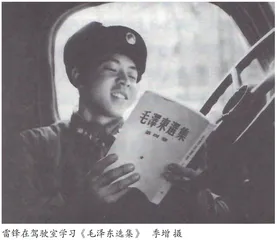

抚顺市委联系工兵十团,提议把展览搬到市里去,让更多的人了解、学习雷锋。韩政委亲自带人到运输连再次整理、挑选雷锋的遗物。团政治处秘书冷宽从中选出了最有代表性的 10 件,作为雷锋的重要遗物。它们是雷锋生前学习过的《毛泽东选集》一至四卷、驾驶过的 13 号汽车、使用过的冲锋枪、训练用的手榴弹、雨夜送大嫂回家的雨衣、 体现艰苦奋斗精神的节约箱、当校外辅导员时佩戴的红领巾、为战友和群众理发用的工具、随身携带的针线包,还有装书籍、笔记本和钢笔的黄书包。

11月20日,展览开幕,抚顺市委书记沈越带着书记处书记王怀义、陈建新、吕鸿安等领导参观了雷锋烈士事迹展览,并共同题词“全市共产党员、共青团员都要向雷锋同志学习”。仅三个多月的时间,抚顺市就有28万人次观看这个展览。在抚顺的影响下,辽宁省9个市和 12个县建设了12个大型展览室和100多个小型展览室,展出雷锋照片和遗物。以抚顺为起点,雷锋事迹在全省传播开来。北京的军事博物馆也来了人,提出雷锋是军人,他的全部遗物原件要由军事博物馆收藏,于是将全部展品搬到北京展出,照原样复制了一套留给了抚顺。

在宣传上,《抚顺日报》捷足先登,干脆请部队把陈广生“借”给他们,封闭到市招待所突击撰写雷锋的故事。陈广生白天作报告,晚上写稿子,每天要撰写一篇 2000 多字的稿件,当天写第二天见报,简直忙坏了。那时“爬格子”,全靠手写,改了稿子还要誊写清楚,陈广生忙不过来,就找到建设路小学的张赤老师帮忙。

雷锋曾担任建设路小学和本溪路小学的校外辅导员。张赤在建设路小学任德育辅导员,和雷锋接触很多。雷锋牺牲以后,她就接待各个方面来采访的或者是来了解情况的同志。陈广生过去来得就不少,现在写这么大的稿子来得就更多了。两人熟悉起来。 张赤体谅陈广生辛苦,而陈广生也需要张赤帮忙抄稿子。张赤就利用休息时间坐电车到市里的招待所帮助陈广生。就这样,两人成了朋友,1963 年 6 月结了婚。“有人开玩笑说,雷锋是我们俩的介绍人,因为当时一般搞对象都得有介绍人,我们没有介绍人,所以雷锋就是我们的‘介绍人’。后来,当我们快确定关系的时候,我们学校的党支部书记刘桂菊和运输连的指导员高士祥,当了我们两方的介绍人。”60 年后,张赤回忆往事,一脸甜蜜的样子。

在张赤的帮助下,陈广生不负众望,终于成稿。这就是在《抚顺日报》上连载 24 天、长达5万字的长篇通讯《毛主席的好战士》。抚顺市人民广播电台从1962年11月19日到12月1日,每天晚上6时40分黄金时段连续播讲雷锋生平事迹。那段时间,抚顺的百姓白天抢报纸看,晚上听广播,雷锋的故事感动了无数人。工兵十团的雷锋战友更是分不开身,这里请那里要,给全市机关、厂矿、学校作了41场报告,听众近7万人。抚顺市的工矿企业开展了“学雷锋见行动,增产节约打先锋”活动;财贸战线开展了“学雷锋全心全意为人民”活动;各学校开展了“学雷锋,树新风,做移风易俗好青年”活动。

陈广生亲身感受到一个普通战士的去世在人民群众中引起的巨大震动,这对一个喜爱文学创作的人来说,无疑是对创作灵感之门的一次巨大撞击。雷锋去世后,这位曾经参加过电影《地雷战》创作的文化干事,在后半辈子里,为写雷锋、宣传雷锋,倾注了自己全部的心血。

看到人民群众渴望宣传和学习雷锋的热情,佟希文、李健羽激动得不得了,赶紧给新华社总社汇报:雷锋的影响很大,希望能继续报道。后来,辽宁日报社又派记者彭定安和陈广生两人采写了一篇长篇通讯,题名叫《永生的战士》,署名是“陈广生、波阳”。这篇文章不仅在《辽宁日报》刊登,还被《中国青年报》和《人民工兵》杂志相继转载。

佟希文、李健羽介绍说:“这篇报道是在雷锋牺牲后,反映雷锋事迹最充分的一篇。《辽宁日报》还选登了一些雷锋日记,搞了些杂文,影响相当大。《人民日报》也跟上了,派来一个编委,叫张超。他是 1963 年春节前来的,当时离春节只剩 10 天了,他叫我们赶紧拟一篇雷锋的报道。由于这一年多我们在前线,没有对雷锋追踪采访,手头材料不多,就又派了两个同志,一个叫甄为民,一个叫雷润明,他们都是新华社辽宁分社的。我们分头下去采访,在大年三十把通讯赶写出来了。1963年2月7日,《人民日报》以《毛主席的好战士——雷锋》 为题刊登了这篇通讯并配发了评论员文章《伟大的普通一兵》,还发了大半个版的雷锋日记。《人民日报》是党中央的机关报,为了宣传一个士兵,用两个整版加半个版的篇幅一下子发出那么多文稿,这是新中国成立以来少有的!新华社发通稿介绍《人民日报》的雷锋事迹宣传,2月8日通稿在各大报纸头版刊登。

“一两天后,人民日报社社长吴冷西打电话给我们,说刊登雷锋事迹的报纸发出去当天,周总理亲自打来电话。总理说:‘雷锋是个好战士啊!要估计到这个战士影响很大,需要很好地宣传这个典型。’总理还说,事实一定要核对好。比如,‘唱支山歌给党听’这首诗,好像在哪里看过,是不是雷锋说的?再比如,‘对待同志像春天般的温暖’,那段话是不是雷锋自己的语言?吴冷西要求我们根据总理的指示,先把事实核对好。”

周总理这个指示对吴冷西、对《人民日报》来说太重要了。雷锋的报道在《人民日报》刊登得太大,太突出了,引起了一些不同声音,报社也接到这样的电话:你们想干什么?他要是打仗牺牲了,是个英雄,《人民日报》得登多少版?但是,周总理的电话是另一种态度—— 总理是给报社鼓劲来的。

佟希文、李健羽说:“沈阳军区政治部都行动起来了。军区让前进报社政工科科长董祖修组织人整理雷锋日记,因为要得很急,雷锋日记全拆开了,整理完以后又让印刷厂复原,现在这些日记都有存档。有人说,雷锋日记是找人模仿笔迹写的,这纯粹是胡说八道,我们都清楚。季增同志是工兵十团摄影员,曾参加过雷锋遗物的整理工作。有人问他,以前发表的《雷锋日记》和《雷锋的故事》都真实吗,有没有‘水分’。季增回答:‘没有,绝对没有!雷锋同志牺牲后,我参加了他的遗物整理工作。他的那些日记都是真的,我当时都看过,与报上发表的《雷锋日记》是一致的,没有谁去更改它。’《雷锋日记》 的原稿至今还保存在军事博物馆。至于《雷锋的故事》,那也都是真事。 在调查和整理雷锋事迹的时候,每一件事都有旁证材料,是有据可查的,确实没有‘水分’。当时军区政治部首长要求很严,大会上讲宣传雷锋谁造假开除谁党籍!

“军区还把雷锋的事迹汇报给军委。国务院副总理、中央军委秘书长罗瑞卿专门指示‘要好好宣传’。在一次会议上,罗瑞卿讲道:‘我们军队又出了一个好战士。’他站起来,手里拿着一张刊登雷锋事迹的地方报纸,指着上面说:‘军报要好好宣传,就要登上这么大。’《中国青年报》老军事记者李挺基至今还清楚地记得当时罗秘书长讲话时的大嗓门。

“有了罗秘书长的指示,2月8日《解放军报》头版头条刊登了新华社介绍《人民日报》宣传雷锋事迹的报道,第三版刊发了署名‘本报特约记者陈广生’的长篇通讯《伟大的战士》。2月9日,《解放军报》又在第一版刊发社论《像雷锋那样做个毛主席的好战士》。2月11日,《解放军报》在第一版头条位置刊登了解放军总政治部号召全军开展宣传和学习雷锋活动的通知,在第二版用三分之二的版面刊登了《雷锋日记摘抄》。中央报刊的‘强手出击’,扩大了雷锋事迹的影响。

“现在看来,对雷锋的宣传突破了我军历史上所有英模宣传的格局, 这不是哪个人要突破的,是群众的推动,群众要求向雷锋学习,也是毛主席为雷锋题词的深厚基础。”(未完待续)