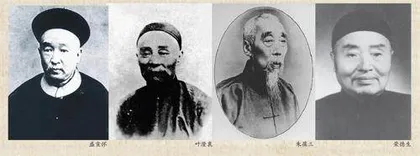

晚清四大商人的公益路

叶澄衷与盛宣怀

叶澄衷(1840-1899)与盛宣怀(1844-1916)是晚清史上绕不过去的两位公益商人。前者面向草根,以企业发展需要源源不断的人才为归宿,以教育为突破口,孜孜不倦,及至受到光绪帝"启蒙种德"的褒奖。后者是一位典型的官商,其所作所为,胎脱于政府意向及新态势下的民意,卓有成效,夹杂着半官方半民间的公益取向。

盛宣怀是当官和从商两不误的最典型人物,他将商人的地位做到大清朝上下无以取代的地位,也将官职做到了商人无以复加的地步。在他真正担纲中国首家股份制官督商办企业轮船招商局之前,他的慈善行为与胡雪岩如出一辙,基本是围绕赈济灾民而动。只不过,他更多是一位劝捐者和落实捐助的执行者。

朱澄衷有晚清"首善商人"之称,其所创办的叶氏义庄(后改称中兴小学)、叶记商务学馆、澄衷学堂等,是晚清举办洋务的买办着眼于培养洋务人才出发点的延续与超越。1865年当英国人傅兰雅在上海创办英华书馆时,就得到了唐廷枢、陈竹坪等广东买办的赞助。与英华书馆不同,叶澄衷在1871年出资3万银两创设叶氏义庄时,他却将眼光放在了离上海不远的家乡宁波。

叶澄衷做慈善的最大亮点是建立了一套长效机制,实现对教育的持续捐助。他建立了从小学到中学的教育体系,堪称中国商界成体系举办教育第一人,也因此孕育了一批商界大腕和精英,譬如,"世界船王"包玉刚、影视巨商邵逸夫,以及港台实业家赵安中、叶庚年等,曾在叶氏义庄接受启蒙教育。澄衷中学则培养出了譬如竺可桢、乐嘉陵、陆道培、俞梦孙、卢于道、胡适,以及获得国际小行星命名的旅港实业家李达三、上海华成烟草公司创办人戴耕莘等一大批多学科的名人名家。

盛宣怀是江苏常州人,早年,他是李鸿章的幕僚,见证了李鸿章从轮船商招商开始的洋运事业的全过程。而后,他以无可取代的地位,一步步官至邮传部尚书,被倚为重臣。财富最为膨胀时,晚清四大洋务企业,三家被其玩于股掌。

从某种意义上说,盛宣怀堪称晚清中国商界不可动摇的男一号。作为两栖角色,他在政商跨界发展中游刃有余。

盛宣怀涉足公益,最早是以赈灾的姿态展现出来的。其最为出彩的公益行动,是在甲午中日战争宣告洋务运动失败之时,其代表新兴的政治力量,在清廷废除科举之前,就北在天津,南在上海,分别成立了中国第一所大学——北洋大学堂和后来是上海交大前身的中国第一所高等师范学堂——南洋公学。在创办中国第一家银行中国通商银行的同时,盛宣怀还成为中国红十字会的创办人。

叶澄衷“兴天下之利,莫大于兴学”的概念与盛宣怀“自强首在储才,储才必先兴学”不谋而合。而红十字会的创办,又显示着盛宣怀在举办慈善道路上对叶澄衷的超越。

在宁波,叶澄衷的买办身份多少会妨碍带有一定有色眼镜的人们对其的评价,但从宁波叶氏义庄出来的侨居海外的商界大佬们,延传了注重慈善的传统,也成就了叶澄衷的眼光和伟大。包玉刚捐资成立宁波大学,至今仍是宁波当地的最高学府,包玉刚一生对内地的捐款高达数亿元。邵逸夫更是把慈善事业做到了极致,仅在内地就捐建了5000处左右的校舍。

当时做公益的官商分为三种情形,一种是先从商,尔后依附于官,迅速发家,并通过捐助等方式,获得与正式官员相应级别的官衔。一种是亦官亦商。一种是由官而商者。盛宣怀做公益就属于第二种官商。

朱葆三与荣德生

与盛宣怀一样,朱葆三晚年也是一位孤独主义者。朱葆三是买办出身的近代金融家、实业家,在近代中国工商业创富史上,难抹朱葆三一笔。他投资了不下5家银行和3家保险公司,此外参与投资上海华商电车公司、定海电气公司、汉口与广州自来水厂,以及上海绢丝厂、长兴煤矿公司、宁波和丰纱厂等15家企业。

下课后,朱葆三再没有介入政治,也绝少在商界露面,而是致力于社会公益事业,先后创办和投资中国红十字会、广义善堂、仁济善堂、上海公立医院、上海孤儿院等25个慈善公益组织。在当时,这是少有人知晓的。与其他商人侧重举办教育不同,朱葆三在医疗体系建设方面,投入了更多精力。从更长远的时空来观察朱葆三,这是一抹亮色。

叶澄衷的做法,在民国后成为中国商人的榜样。1905年科举制度在张之洞和袁世凯建议下取消后,教育的空白点出来了。之后无论是状元实业家张謇,还是无锡的荣德生,都循着这条路走了下来。

南通张謇在举办实业不到三年时间,就开始筹办“通州师范学校”。年仅26岁的国学大师王国维,曾在这里任教半年。1905年,张謇创办女子师范学校,南通大学的前身农校、纺校、医校等专门学校也相继诞生。除此之外,他还创办了中国第一个博物馆——南通博物苑,以及图书馆、气象台、医院、公园等。

用清华大学一位教授的话说,南通是近代史上中国人最早自主建设和全面经营的城市典范,其起始之早、功能之全、理念之新、实践意义之强,堪称“中国近代第一城”。

在中国商人史上,张謇和荣德生不仅在商业造诣上达到了一定水准,甚至更重要的在于,他们对社会责任担当和社会改造方面所发挥的垂范作用。

如果说常州、南通会因盛宣怀或张謇而扬名的话,那么无锡将因着一个商人群体的存在及历史遗迹的保护而声名远播。

荣德生及其他商人乃至职业经理人旧宅的保护,在无锡所受到的重视程度,与盛宣怀故居在常州的境遇,形成了鲜明的对照。当国内很多城市都在以人文断代的方式跨越式发展时,无锡则以传承有脉的个性而令人另眼相看。

在锡商中,领头羊当仁不让当数荣家。用伟人的话说,荣家是中国民族资本家的首户。在留存下来的故居中,最成规模的当数荣氏家族的旧居,这些旧居集中在荣巷,不仅包括荣德生兄弟俩的故居、荣德生旧宅,还包括族人荣瑞馨、荣和甫、荣月泉等诸多荣家的故居。

荣氏家族在中国商业史上所达到的高度,让无锡的这种传承找到了一个着力点。作为中国民族工商业在民国时期的杰出代表,荣家是中国商界在实业、商业智慧、慈善方面并举的集大成者。

历史传承,更多是人文的传承,而不仅仅是财富。财富身后带不走,精神却可以永远流传。尽管盛宣怀在晚清的官商高度无人能企及,但对于当代商人来说,还是有必要从盛宣怀身上吸取一个教训,就是不要只顾及财富的创造、转移。荣德生在政治和经营领域的谨慎,让荣家得以避过一次次危机而走得更为长远。

荣家对教育的捐助乐此不疲,无锡市内的很多学校都是由像荣家这样的锡商捐资建成,譬如1903年周舜卿开办廷弼商业学堂,这是当时无锡第一所商业职校。侯鸿鉴在1905年创办的竞志女学、杨寿楣1916年创办的杨氏小学、高阳1920年创办的私立无锡中学、匡仲谋1927年创办的匡村中学、沈瑞洲1936年创始的锡南中学等。此外,华鸿模1905年创办果育学堂,祝大椿创办大椿小学,周舜卿创办廷弼中学,浦文汀创办雅言小学,无锡一地,商人办学蔚然成风。

荣德生1919年创办公益工商学校,这里不仅成为荣氏培育员工的摇篮,也对外招生,譬如经济学家孙冶方、导弹先驱钱伟长曾是该校学生。首任校长是清末第一批留洋学生、水利专家胡雨人。

1916年荣德生在无锡惠山创办“大公图书馆”,购入各类图书9万余册,内容涵盖经、史、子、集各门类。当时,上海商务印书馆编审、著名藏书家孙毓修先生评价说,“我国乡村之有图书馆,且有书目,则以大公为始矣。”

1947年10月,荣德生捐资成立的私立江南大学在无锡荣巷开学典礼。尽管如今已经进入211工程的江南大学的主体非彼江南大学,但延续了当年荣德生起的这一校名。

对于荣德生的办学动机,一方面是传统商业伦理的延续,一方面对荣德生触动比较大的是:明治维新以后,日本良好的教育政策举足轻重,学校是日本崛起为世界强国的基础,这在荣德生撰写的《略述办学之经过》一文中有所表述。

荣氏兄弟以无锡为起点,生意辐射上海、武汉、青岛、郑州等地,在面粉和纱厂两个行当精耕细作,都做成了全国第一。不仅如此,在二三十年的光景中,他们都保持着这种地位,这几乎是中国商界的一个传奇。

尽管有此傲人的成就,但荣德生却乐于农事,不喜欢招摇于外。他自号“乐农居士”,自建“乐农别墅”,自纪《乐农氏纪事》。在乐农别墅里,墙上挂着放大了的荣德生分别与冯玉祥及李宗仁的合影。

乐农别墅位于1912年荣德生与兄长建造的梅园内,1948年春暖花开的日子,钱穆应邀到江南大学任教时,就住在这个别墅的二层楼上。每到周六下午,荣德生夫妇就会从城里女婿的宅子里出来,在这里住上一天再回去。

一次,钱穆在闲聊时问荣德生:“君毕生获如此硕果,意复如何?”荣德生说:“人生必有死,即两手空空而去。钱财有何意义,传之子孙,亦未闻有可以历世不败者。”

乐农别墅里有荣德生接待客人的“诵豳堂”,语出《诗经·豳风》。门口有一副对联“使有粟帛盈天下,常与湖山作主人”,那是对他事业及湖山情趣的记述。厅内柱上写着他的座右铭:择高处立,就平处坐,向宽处行;发上等愿,结中等缘,享下等福。

乐农别墅旁是香海轩,1986年为荣德生而立的铜像就安放到在这个轩房前。如今这里已经如荣德生所愿捐给了政府。

无锡商界对公园的捐赠是群体性行为,他们曾于1905年集体捐资建成江苏省历史上第一个供市民免费游乐的城市公园:公花园。而在无锡,像这样对市民免费的公园,比比皆是。譬如,王禹卿修建的蠡园,杨翰西修建的横云山庄、澄澜堂、长春桥,王心如、王昆仑修建的七十二峰山馆等景点,都在建成后,免费向市民开放。现存的,还有商人陈仲言建的陈家花园和郑明山建的郑园。

荣德生生前喜欢梅花,用一句话说就是“一生低首拜梅花”,而要建这片横跨横山、浒山、东山的梅园,他的初衷也很简单,“为天下布芳馨种梅花万树,与众人同游”。

这里康有为来过,郁达夫也来过。前者在这里留下了墨宝“香海”两字。后者在《感伤的行旅》一文中这样写道:“我在此地要感谢荣氏竟能把我的空想去实现而造成这一个梅园,我更要感谢他既造成之后而能把它开放,并且非但把它开放,而又能在梅园里割出一席地来租给人家,去开设一个接待来游者的公共膳宿之场。”

梅园里绿树成荫,种满了桧松、桃树、杜鹃等或名贵或寻常、知名不知名的花草树木,尤其在荣德生铜像周围,香气四溢,沁人心脾,暗合建于1914年的主体建筑“香海轩”的命名。

香远,也是荣德生一生实业与慈善并举的写照。他活在清风、明月与梅花的芬芳之间,这种无言的气质,与荣巷荣毅仁纪念馆前的“荣氏古里”牌坊上的题字如出一辙:潜德、尚仁、致和、人远。

(来源: 无锡人物)