“儿童友好”路径

作者: 谦君

儿童友好城市空间的实践不仅仅在于儿童空间供给,而是通过儿童来建立一种与成人合作的长效灵活机制,发现儿童真实需求,尊重儿童权利,建立以儿童为“人本视角”的城市人文环境、综合服务和空间环境的供给,在整个城市范畴寻求儿童幸福水平的提升,促进儿童健康成长。武汉市规划研究院规划师江文文曾撰文指出:“儿童友好型城市建设没有统一的模式和内容,其建设应当是在相同目标的指引下,城市结合自身特点寻找最优的实现路径。”世界上不同国家建设儿童友好型城市的路径也各不相同,但其中有价值的理念和做法值得借鉴。

对儿童更友好的公共空间

儿童友好城市空间,不是要建设一个儿童主导的街区或城市,而是要通过一定的措施,提升原有街区或城市的儿童友好度。

中国人民大学社会工作与社会政策系教授张会平接受瞭望东方周刊采访时称:“环境友好的公共空间,是清洁、无污染、安全、有绿化的空间;儿童能与朋友见面,有地方供他们玩耍和娱乐;不论来自哪种家庭的孩子,都能拥有平等的机会。”

新加坡樟宜机场堪称儿童友好的典型代表,给路过的家长和孩子们留下了深刻的印象和愉快的体验。樟宜机场的自然景观步道有6个独立的花园,代表不同的生态系统,内设7个主题公园。比如,“航空画廊”通过多媒体让孩子们了解了航空知识。整个场地规划了8座“信息岛”,展示屏显示的内容涵盖了机场运营中的许多活动。航站楼的天花板上,设有1/1600的飞机模型。3号航站楼转机厅的蝴蝶生态公园里,有40个新加坡和马来西亚的蝴蝶品种、1000多只蝴蝶,11块教育展板展示着有关蝴蝶的知识。机场还设有约300平方米的“新童”室内游乐场,该游乐场是东南亚首个融入互动元素的儿童游乐场。

在美国,第一个儿童友好城市丹佛,将学校变成了城市开放空间的有机组成部分,这就是著名的“见学地景”——支持体育活动、户外学习和改善社会互动的参与式景观。每一个“见学地景”空间,都包括社区入口、阴凉处、公共聚集区域、自然野生公园、户外艺术区、多用途场地、可参与的安全游戏设施、创新游戏元素等,它们不仅为儿童提供多样化的、自然的游戏空间,也为儿童提供认知自然、熟悉自然的学习场所。同时,多个“见学地景”空间逐步形成网络,成为不同规模和层次的、步行可达的儿童户外游乐场地,大大提升了丹佛的城市魅力。

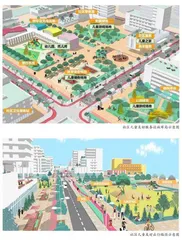

规划好儿童出行路径

儿童友好城市的核心是形成一个完善的、儿童友好的城市空间序列,并融入城市儿童的日常生活,使其随时随地都可以方便、安全地玩耍和学习。

“家—学校—儿童活动”空间路径是儿童与城市最大的接触面,因此,很多城市十分重视儿童出行路径的规划。其要素包括建造安全的人行道和自行车道、安全的交叉路口、儿童和驾驶者都具有良好可视性的交通、儿童常用设施的通道以及儿童可辨识的线路等。儿童出行路径不仅要建成安全的交通路线,自身也要成为趣味十足的线性儿童游戏空间。

英国伦敦步行巴士可以说是儿童友好出行路径的典型代表。2004年,为了给孩子们营造良好的上下学环境,伦敦在全市实行了“步行巴士”。步行巴士是指一群孩子在两个以上成年人护送下步行上下学的方式,被认为是一种健康又环保的出行方式。参与步行巴士的家长自发组织起来轮流护送孩子们,一名成年人充当“司机”走在前面带领整个队伍,另一名则充当“售票员”跟在队伍后面。步行巴士和传统的巴士一样有固定的线路,也设有“巴士站”(沿途可以让孩子们加入的地点)和“接站时刻”。目前,这一做法已被证实卓有成效,在英国得到推广。同时,美国、新西兰等国的儿童友好城市建设也开始借鉴。

荷兰代尔夫特市则建设了一条儿童友好骑行路径,显著提升了儿童的每日运动量。近年来,为确保儿童出行和游戏更安全,代尔夫特还启动了包括7个子项目的“确保儿童活动安全”项目,并与周边城镇的该类型网络连为一体,以构建起儿童友好型城市体系。

在加拿大温哥华,友好出行路径包围着儿童友好社区,温哥华还出台家庭友好型住房政策,1/4的住房要为家庭而设计——楼层要低,要有充足的自然光,可以随时随地玩水玩沙,要为童车、娱乐区域和家庭住宅提供公共空间,家庭住宅周围半英里内必须有学校、日托中心、杂货店及安全的步行街道。家庭友好型住房政策充分意识到了社交机会对于任何年龄段的居民都十分重要,因此不仅在家庭里预留了充足的空间供孩子和同龄人玩耍,还提供了各式各样的公共场所供学前班小朋友、小学生、青少年等不同年龄段的孩子们交流。

听听孩子们的意见

在一座城市中,儿童能对影响其本人的事项发表意见并影响相关决策,这一点对于儿童友好城市建设十分重要。

印度的阿默特巴德市就采取赋权的方式,让孩子通过“参与、体验、改变和行动”,将其课堂所学运用到自身事务的改变之中——举行“禁止雇用童工”宣传活动和开辟儿童嬉戏乐园等。

与此同时,印度布巴内斯瓦尔市发展局还提供资金作为改造基金,制定了一系列建设儿童友好城市的重大行动。其中一个项目是创建儿童友好的智慧城市中心。在印度国家城市事务研究所的引导下,布巴内斯瓦尔制定了有效的规划和管理框架,通过信息化手段吸纳孩子们关于城市规划建设的观点,并发送至新德里的儿童友好智慧城市中心。另外,布巴内斯瓦尔还培训100名儿童友好智慧城市规划师,由他们来引领新城市的规划编制、政策制定等。

比隆是丹麦最小的城市之一,但乐高集团总部在此,这座城市对儿童的玩耍、学习和创造力格外重视。比隆市政府与乐高基金会联手,计划把比隆打造成为“儿童之都”,其愿景是“让比隆成为儿童之都,让儿童在玩耍中学习,相信儿童是具有创意的世界公民”。比隆市充分重视孩子在城市设计中发挥的重要作用,只要有可能,城市设计与建设项目都会邀请儿童参与。比如,修建一所幼儿园,建设公司必须确定儿童以何种方式参与建设。在对项目进行设计时,也会不断向设计方提问,如何从“一米的视角”对项目进行提升。

让孩子们可以回归自然

鹿特丹曾被评为最不宜儿童成长的城市。自那以后,鹿特丹投入了 1500 万欧元(约 1320 万英镑)改善公共空间、住房和低收入社区的安全交通路线,致力于打造一个儿童友好型城市。城市公园中的一个开放区域被改造成了一个自然游乐场——Natuurspeeltuin de Speeldernis,为孩子们提供了一个自由玩耍的天地。在这里,孩子们可以尽情探索“野生”的自然空间,搭建小屋、生火、造筏,甚至露营过夜。如今,这个游乐场每年吸引 35000 名游客。一些学校的操场被改建成了社区广场,不仅配备了高品质的娱乐设施,从社区园艺到体育设施应有尽有,还让孩子们有机会体验更广阔社区生活的乐趣。

鹿特丹,这个历史上以社会住房为主的城市,如今毫不掩饰地推进了一项国家支持的绅士化项目。城市的“有前景的地方”计划建立在早期工作的基础上,旨在吸引并留住更多有经济实力、高教育水平的年轻家庭。在城市中心周边区域,数百栋独立的新家庭住宅正在建设中,这些住宅区不仅环境绿意盎然,还配备了丰富的儿童游乐区和每个区域至少两所评价极高的学校。之前出租的房产在这些有潜力的区域被出售,同时为家庭提供房屋改善的支持。而社区的“梦想街”项目允许居民提出并实施街道改造计划,通过减少车流和停车位,为街道增添如菜园或公共座位等设施。这些改善措施显然取得了成功:城市报告显示,现在越来越多的人选择与家人一同留在鹿特丹生活,而开发商们也纷纷投入新住宅的建设。

绘制儿童友好地图

波哥大前市长恩里克·佩尼亚洛萨曾经指出:“孩子们如同生态的指示器。如果我们能构建一个适合儿童的成功城市,那么我们就等于拥有了一个对每个人都友好的成功城市。”

这个城市让公共空间变得更加平等的努力始于20年前,佩尼亚洛萨启动的雄心勃勃的快速公交系统、自行车道,以及 1200 个公园和游乐场的设立。在城市最贫困的地区,伯纳德·范·勒尔基金会(Bernard van Leer Foundation)旨在为身高不足 95 厘米的人群改善公共空间。

与此同时,通过在幼儿园、学校和公园之间划定的路线上使用街头画和种植箱来降低交通速度并创造新的娱乐空间,同时将建筑物涂成鲜艳的颜色。这种方法称为“战术城市主义”。运营波哥大缆车系统的公司也在其车站的山侧路线旁的柱子区域复制这些创意。

这些梳理了自然休闲、科学通识、活力运动、主题游乐等地标的地图及做法,让儿童友好城市可感可及,吸引国内诸多城市纷纷取经学习。例如,北京市东城区推出的包含校外实践基地、医疗健康空间、儿童之家、休闲游憩空间等内容的儿童友好地图;上海推出的“上海市儿童友好空间画报”;郑州市推出儿童友好电子地图,以地图为蓝本,详细标注了郑州市具有代表性的1500余个儿童友好场所,涵盖托育、教育、医疗卫生、儿童福利、图书阅览、展示与艺术表演、体育、公园绿地、校外活动场所、游憩等共11类公共空间,内容包括“我要去”、“畅游攻略”、“资讯信息”和“入驻服务”4个板块,并向大家推荐了21条精品游径和20条研学路线。

(综合自《人民日报》、新华社、《瞭望东方周刊》等)