太行军事工业在左权县的红色印记

作者: 张俊平

“工欲善其事,必先利其器。”全民族抗战时期,中国共产党领导下的抗日武装依靠广大人民群众,开展游击战争,在敌后创建根据地,太行革命根据地就是其中重要的一处。作为发展和巩固根据地的有力保障——军事工业,云集太行山上,历经了从无到有、从小到大、先修后造、由弱到强的艰难发展历程,为民族独立、人民解放书写了辉煌篇章。左权县作为太行军事工业主要供给基地之一,不仅兵工创建早,而且驻扎单位多、生产能力强,充实改善了太行军民的武器装备,保障了抗日战争和解放战争的最终胜利,更为后来新中国的国防军事工业建设奠定坚实基础。

从修理枪械起步,开启太行军事工业先河

1937年7月7日,卢沟桥头的枪声,揭开中华民族全民抗战的帷幕。中国共产党积极倡导,并呼吁“国共两党亲密合作抵抗日寇的新进攻”。大敌当前,国共两党达成合作抗日协议,8月,中国共产党领导的中国工农红军改编为国民革命军第八路军,挺进华北抗日前线。

11月8日,太原沦陷,华北战局发生根本性变化:以国民党军队为主体的正规战开始居于次要地位,以共产党军队为主体的敌后游击战争开始上升到主导地位。随后,八路军总部和第一二九师在和顺县石拐镇召开干部会议(史称石拐会议),传达中共中央关于创建抗日根据地的指示。

左权县雄居太行山脊,地处抗日根据地腹心地区,扼险居要,易守难攻,煤铁资源丰富,独特的地理环境和矿产优势赋予其特殊的战略地位。

11月15日,八路军第一二九师率先进驻辽县(1942年9月易名为左权县),领导创建以太行山为依托的晋冀豫抗日根据地,后发展为晋冀鲁豫革命根据地。

在敌后坚持独立自主的游击战争,除充分发动群众保证兵源充足外,还要保证武器装备供应。八路军的武器装备除国民党政府供应极少数外,主要来源于战场缴获,数量严重不足且质量低劣,将士们有时只能手持大刀、长矛等冷兵器作战。初上抗日前线,刘伯承就指出:“我们武器太少,又很陈旧,弹药也奇缺,每人平均还不足10发子弹。”

早在1937年10月,毛泽东就致电朱德,我们必须在一年内增加步枪一万支,主要方法是自己制造。11月在石拐会议上,八路军总部作出决定:“除了每个师外,各旅、各团、各个支队以及地方政府和自卫队都要招募技术工人,开办修械所和炸弹厂。”随后,在太行山上,以随军的军械修配班战士为骨干,招收太原兵工厂、峰峰中和煤矿、怡立煤矿、阳泉机械厂和正太铁路等地的机务工人,铁匠、石匠等民间手工匠人组成修械大军,开展兵工生产。至1938年底,先后建立近10个修械所。

第一二九师师部进驻辽县后,至1938年9月,在县境组建的修械所主要有:

供给部修械所:1937年11月成立,驻井沟村,职工20余人,以红军修枪工人为主,老红军杨锡禄担任所长,招收太原兵工厂、石家庄机修车辆厂技术工人,主要修理枪支、制造刺刀等。后迁至高峪沟。

高峪修械所:1937年11月成立,以峰峰中和煤矿工人、正太铁路机修工人为骨干组成,职工80余人。下设3个分所:高峪修械所(一分所)、杨家庄炸弹厂(二分所)、南沟染织布厂(三分所),每月修理枪支200余支。此外,每月生产红缨枪近千支、大刀200余把、手榴弹200余枚等。

先遣支队手榴弹厂:1938年2月成立,驻下庄村,职工4人,主要生产手榴弹、地雷。

先遣支队梁沟修械所(梁沟,1955年前属于左权县管辖):1938年9月成立,以六河沟煤矿、怡立煤矿工人为主,职工50余人,每月修理枪支200余支。

这些作坊式的修械所,设备简陋,技术落后,主要依靠榔头、锉刀、锯弓、烘炉、火钳、铁锤等传统生产工具,修理枪支和生产红缨枪、大刀、手榴弹、地雷等武器。虽然产量很少,质量不高,产品规模不一,但作为太行抗日根据地早期的军工生产基地,承担起抗战初期部队和地方武装的修械和弹药补给任务,奠定了发展和巩固敌后抗日根据地的军工基础。

从修械到枪弹制造,这里成为太行军工生产的核心区之一

1938年开始,随着晋冀豫抗日根据地的发展和巩固,建立较为稳固的军工生产基地成为抗日前线的迫切需要。是年5月,八路军总部向各部队发出“要有计划创建军事工业”的号召。10月武汉失守后,全民族抗战由战略防御阶段进入战略相持阶段。日军将主要进攻目标转向华北,对共产党领导的八路军及其根据地进行猖狂“扫荡”和残酷杀戮。随着反“扫荡”斗争日益频繁和八路军队伍不断发展壮大,武器装备显得极其紧张。

毛泽东在中共六届六中全会上指出:“游击战争的军火接济是一个极重要的问题。”“每个游击战争根据地都必须尽量设法建立小的兵工厂,办到自制弹药、步枪、手榴弹等的程度,使游击战无军火缺乏之虞。”为加速军事工业发展,1939年6月,八路军总部在军事工业六科的基础上成立八路军军工部,对各军工单位实行统一领导,部长刘鹏。翌年,刘鼎调任部长,刘鹏改任副部长。

军工部成立后,在收编集中、整顿辽县、黎城、武乡等地修械所和地方军工生产部门的基础上,至1941年初,先后组建起4个步枪修械所、1个复装枪弹厂、1个炸弹厂(柳沟铁厂)、1个试验所,使太行军事工业逐步由分散走向集中,初步建立起一整套军工生产体系,实现了初创时期修理枪械的简单作业形态向批量军火生产的转变。

4个步枪修械所在各地创建后,随着战争形势发展,陆续合并或转移至辽县。

1939年10月,高峪修械所、先遣支队梁沟修械所和武安县政府修械所合并,在辽县高峪沟组建军工部三所,对外称“高峪工作队”,后改称“水磨上”。年底,阎锡山发动十二月事变,在平顺县西安里村组建的军工部二所受到国民党庞炳勋部威胁。为保证生产安全,1940年初,二所迁至高峪沟,与三所合并。职工增至400余人,机器增至20多部,主要生产步枪、掷弹筒等。

1940年初,昔阳里沙窑兵工厂迁至县境梁沟,扩建为军工部四所,对外称“晋冀工作队”。职工最多时近700人,机器30多部,主要生产步枪和五〇小炮。另外,由晋东、平东两个抗日游击队组编的第一二九师总修械所驻扎土棚村,组织刺刀生产,编属四所刺刀部领导,后改组为土棚七厂。

各所由修械转向试造步枪后,生产规格也逐渐走向统一。1940年春,三所试制成功七九步枪,口径7.92毫米,后为庆祝朱德55岁寿辰、表达对朱总司令的崇敬之情,将其命名为“五五式步枪”并开始批量生产。为实现步枪生产制式化,后来,各厂统一生产更加轻巧、适合游击战的八一式马步枪,五五式步枪停造。自1939年10月成立至1942年7月与四所合并,三所生产步枪500余支。1940年2月至1942年5月,四所共生产步枪4000余支。其间,朱德、彭德怀、左权等总部首长多次视察军工三所、四所,给予高度评价。

百团大战后,日军对抗日根据地发动大规模“扫荡”,加之国民党停发八路军的一切军饷,根据地进入困难时期。为有力打击敌人,根据中共中央军委关于兵工建设“应以弹药为主,枪械为辅”的指示精神,1941年,军工三所开始研制适应山地作战的小型火炮——五〇小炮(掷弹筒)。仅1941年上半年,生产五〇小炮225门。后因原材料缺乏,产量下降。三所开始组织生产五〇炮弹,6月,首批生产炮弹550发,后产量逐月增加。

蓬勃发展的太行军事工业,有力支撑了抗日根据地的建设,给日军以极大威胁。1941年、1942年,日军“扫荡”更加频繁,加之太行山区自然灾害严重,军民生产生活处于极度困难时期。为坚持军工生产、减少工厂被敌破坏可能,军工部实行精兵简政,军事工业采取“化整为零,坚持生产,缩小规模,分散转移”的战略方针,将大工厂分散成数个生产单一产品的小型专业厂,实行部、所、厂三级管理,每个所下辖3个厂。这时,一批兵工厂又陆续转移至辽县。

1941年11月,日军围攻军工部一所——黎城黄崖洞兵工厂。1942年2月,军工部一所所部迁至县境苏公村,兵工厂调整为3个分厂,一厂驻苏公村(代号“河北”),二厂驻黄崖洞,三厂驻武乡县。一厂主要生产五〇炮弹和八二迫击炮弹。分设的机工部、钳工部、木工部、完成部等厂部厂房,分散驻于漳河附近的苏公、河北沟、西崖底等村庄。后随着军事工业调整,兵工厂归属不断变化。

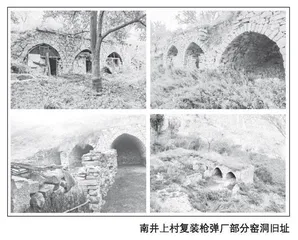

5月日军大“扫荡”后,四所所部及所辖一分厂迁至县境梁沟村以东7.5公里的垴沟村。其钳工房、机工房、铁工房等生产工房分布在垴沟、梁沟和关滩村,除继续生产步枪外,从1943年开始生产五〇小炮,不断改进技术,提高小炮作战性能。最初月产30多门,后投入批量生产。二分厂为原高峪三所,1942年迁至邢台小清泉继续生产。在同年5月日军大“扫荡”后,三所除部分职工调延安和分散到各厂外,剩余100余人继续在小清泉生产五〇炮弹。这时,三所编制撤销,整合为四所二分厂。三分厂为军工部复装子弹厂。1943年遭日军破坏后,迁至县境距麻田镇20华里的南井上村。鉴于当时的战争环境和生产条件,八路军的枪弹供应紧张,每支步枪最多配发十几发子弹。然而,反“扫荡”斗争频繁,子弹消耗量大,由于根据地没有冶炼黄铜的设备,不能自制弹壳,就只能从战场上回收旧弹壳,根据规格型号、破损程度进行复原,再复装子弹。复装子弹厂迁至南井上村后,自建石窑近百孔,生产各种型号的长短枪子弹。1944年,迁至麻田西安村,整合为后来“八厂一所”中的枪弹厂。

1943年6月,日军侵占武乡蟠龙镇,驻于蟠龙附近的柳沟铁厂第一分厂(翻砂厂),迁至左权县后庄村继续生产,炼铁铸造手榴弹弹壳和五〇、六〇炮弹和八二迫击炮弹毛坯,1944年初停产。

自军工部成立至1943年,太行山上的军工生产无论从分散到集中还是从集中到分散,无论是枪支修造还是不同口径、威力的炮弹生产,左权县始终是一个可靠的生产基地,集中了太行军工主要生产单位,成为太行军工生产核心区之一。

从手工操作到机械化生产,创造性地解决了设备、动力不足的难题

随着战争形势发展,为提高军工产品产量和质量,军工生产设备的改进迫在眉睫,尤其是各种专用机械设备需求量大增。因购买困难,1940年4月,军工部从一所和三所抽调部分技术工人和设备,在辽县上口村成立制造兵器专用设备试验所。上口村处于交通要道,为避免日军“扫荡”破坏,翌年1月,试验所迁至距麻田30多华里的尖庙村,正式成立军工部机器制造厂,对外称“油坊”,职工100余人,有机器、机床设备10余台,是军工部所辖首个试行企业经营制的工厂,所有产品都有粗略的成本计算和出厂时的收费计价账单。主要制造军工生产专用的简易机床、车床、子弹厂的冲床、剪机等,还为冀南银行印刷所、华北新华日报社印刷厂、卫生部制药厂和供给部被服厂等单位制造修理各种机器、零配件。

1942年初,机器制造厂迁至附近水源更加充足的西安村。工厂扩大了生产规模,工种更加全面,有机工、钳工、锻工、翻砂工、木样工等;队伍更加壮大,经人员抽调补充,职工增至近200人;生产能力得到提高,不仅生产印刷机、制药机,还承制总部织布机械等。机器制造厂的创建,使军工产品在制作工艺上逐渐减少手工操作,而代之以专业机械工具。

迫击炮弹是抗战期间八路军武器装备中威力较大的一种炮弹,在太行军事工业生产中居于重要地位。生产迫击炮弹,从弹头、弹身到弹尾的许多零件,都要经过机床的切削加工,加工量大,劳动强度高。生产初期,车床运转主要靠人力摇动,费时费力,报废率高,生产效率低下。后来有了锅炉,用蒸汽机做动力。但是,每当遇到日军“扫荡”,锅炉被破坏,还得用“手摇轮”。

随着战争形势变化,五〇炮弹的需求越来越大,解决动力不足问题成为提高产量的关键。1942年,军工部一所所部和一分厂迁至苏公村后,清漳河纵流厂区,有职工突发奇想,可用流水做动力,带动车床运转,既经济又便利。所长徐长勋带领大家,克服重重困难,在河北沟修建工房,开渠引水,制作木水轮,以木质水车带动机器运转,生产效率比手摇提高了三四倍。军工部一所驻苏公村期间,从1942年4月到1944年3月,共生产五〇炮弹7.6万多发、八二迫击炮弹5800多发,炮弹产量占整个太行军事工业同类产品的90%以上。之后,位于清漳河沿岸的云头底、西安村、明水村等地的兵工厂也开始使用水轮发动机,并一直沿用到解放战争胜利。