邓小平:大道行歌

作者: 陈晋

我知道什么是现代化了。

总的来说,这条道路叫作建设有中国特色的社会主义。我们相信,这条道路是可行的,是走对了。

中国不走这条路,就没有别的路可走。

——邓小平

在长期的政治磨砺和军事生涯中,邓小平养成了两个习惯:一个是喜欢查字典,一个是喜欢看地图。

遇到不清楚的词句,他总是要在字典里把它查个清清楚楚。高明的政治家,总要有把握世事演变趋势的精明和执着。

不论走到哪里,邓小平经常要看看地图,以确定自己所在的位置。高明的军事家,总需要洞悉部队周边的地形,才能做到进退有据,明确自己的前进方向。

在邓小平的字典里,“人民”永远是一个无比重要的字眼。他常常说的话是“人民高兴不高兴”“人民满意不满意”“人民赞成不赞成”“人民答应不答应”“人民拥护不拥护”。

中国古代的哲人说:政之所行,在顺民心;政之所废,在逆民心。

或许,在邓小平凝看世界这幅大图的时候,他要弄清楚我们的国家、我们的人民,在世界发展中到底处在一个什么样的位置。用今天的话来说,这叫历史方位。

1978年的中国,实现历史性的转折,恰恰是从邓小平谈论人民的愿望、中国的历史方位开始的。

他视察东北的时候,曾痛心地对人说:“我们太穷了,太落后了,老实说对不起人民。我们的人民太好了。外国人议论,中国人究竟还能忍受多久,是很值得我们注意的。”

在此后的多种场合和会议上,邓小平都表达了这样一种心情。

他说:“不搞现代化,科学技术水平不提高,社会生产力不发达,国家的实力得不到加强,人民的物质文化生活得不到改善,那么我们的社会主义制度和经济制度就不能充分巩固。”

然而,在当时的中国,多数人并不认为我们在世界发展的潮流面前落伍了。在辽宁省1978年编的一本小学英语教科书里,叙述一个伦敦小女孩在20世纪70年代,依旧像19世纪狄更斯笔下那样生活着。当邓小平看到英国的一家报纸报道这件事后,立刻批示说:“此类材料,在英国会成为笑话。这是编者和出版社对外国无知的反映。”

承认落后,是邓小平当时一心要告诉人们的一个重要信息。他说:“我们要承认落后,不要怕丑。最近我跟外国人谈话都是讲这些话。有些外国朋友觉得惊奇,这有什么惊奇?承认落后就有希望,道理很简单,起码有个好的愿望。”

承认落后需要勇气,而改变落后却需要智慧,需要见识,需要紧跟世界发展趋势的宏观视野。

在16岁那年就漂洋过海到法兰西勤工俭学的邓小平,恰恰具备了这样的视野。在“文化大革命”中,当“四人帮”为“万吨轮”大造舆论时,他很不以为然地说:“吹什么牛!40年前我到法国去留学时,坐的就是万吨级的外国邮船。”的确,青年时代的邓小平,亲身感受到了西方国家当时的工业发展水平。

新中国成立之初,他在大西南主持修建新中国的第一条铁路——成渝铁路。在接下来的建设岁月里,他主管过新中国的工业建设。50年代,东欧的一些国家相继在中国举办工业展览,虽然这些国家并不是世界上工业最发达的,但却超过了中国工业的发展水平。这样的工业展览,有时设在古老的太庙院子里,邓小平总是去看,看得是那么仔细,那么专注。

他还三次到大庆视察,主持起草了著名的《国营工业企业管理条例》。西南、西北三线企业的建设,更是他深情关注的地方。

这样的经历,使邓小平对现代化,对工业文明,有相对更具体的了解和认识。

1978年秋天,出访朝鲜回来的路上,邓小平来到东北三省视察工作。他走一路,说一路。

辽宁省委和本溪市委的领导向他汇报了本溪的发展情况,在谈到本溪的工业时,辽宁省委的一位领导说:“本溪搞得还是不错的。”

邓小平说:“我知道,你们还是比较好的。在国内你们不错,在国外与发达国家比,你们还是落后的。”“过去,我们对国外的很多事情不知道,也不可能知道,知道还有罪嘛,崇洋媚外嘛。我们应当去看看人家是怎样搞的。”

在大庆,他说:我们要大量吸收国外的资金、新的技术、新的设备。令人担心的是我们的体制现在已经不适应这项工作,不适应现代化建设,总的来说上层建筑不适应新的需求。我们必须懂得这一点。他举例说:武钢一米七轧机,是西德、日本的最新技术,现在搁在那儿不会用,迫使我们要留一点外国技术人员,包括技术工人。

到了吉林,邓小平提醒大家:现在全世界100多个国家中,我们的国民平均收入名列倒数二十几名,算贫困的国家之一。就是在第三世界,我们也是贫困的一部分。生产力发展的速度比资本主义慢,那就没有优越性,这是最大的政治。

中国政府在1978年4月派出了以副总理谷牧为团长的代表团出访西欧五国,这是新中国政府成立30年来第一次向西方发达国家派出政府经济代表团。此行的目的只有一个,就是考察西方经济发展的状况。

出访前,邓小平专门在北京饭店接见了代表团,并叮嘱说:“要广泛接触,详细调查,深入研究些问题。”“对的看,错的也看,赶快拿过来。”

6月下旬,代表团回来后他又仔细听取了汇报,并指出,一定要下决心引进外资搞建设,要尽快争取时间。急迫的心情溢于言表。

随后,邓小平也走出国门,连续访问了当时最发达的两个现代化国家——日本和美国。在国外,他最大的兴趣是参观发达国家的先进企业。不难想象,这些国家当时的现代化水平,该使他多么地心潮难平。

在日产汽车的车体工厂里,他参观了自动化程度达到96%的流水线,了解到这里的工人劳动生产率比中国的“一汽”高了将近一倍,感慨地说:“我知道什么是现代化了。”

他说:现代化,50年代一个样,60年代一个样,70年代又一个样。中国同发达国家相比,经济上的差距可能是20年、30年,有的方面甚至是50年。

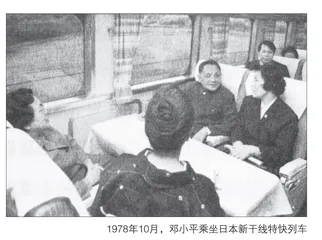

这些思考和感慨,不经意间浓缩到了邓小平乘坐日本新干线高速列车时与翻译的一段对话中。

邓小平:那是农民的宿舍吧?

翻译:普通市民的房子。怎么样,乘新干线以后有什么想法?

邓小平:就感觉到快,有催人跑的意思,所以我们现在更合适了,坐这个车。我们现在正适合坐这样的车。

“就感觉到快,有催人跑的意思”,再清楚不过地传达出中国追赶世界先进潮流的急迫心情。

正是从1978年邓小平谈论他的这个感受开始,中国调整了自己的政治路线和历史方位,在中国共产党十一届三中全会上,确立了以经济建设为中心,实行改革开放的重大政策。

搞了多年的“以阶级斗争为纲”,要走出历史的阴影,需要黄钟大吕般的声音。

邓小平在历史转折关头,发出了这样的声音。

1978年12月13日,他在中央工作会议闭幕会上说:

如果现在再不实行改革,我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。

实现四个现代化是一场深刻的伟大的革命。在这场伟大的革命中,我们是在不断地解决新的矛盾中前进的。

1979年3月30日,在党的理论工作务虚会上的讲话中,他进一步强调:

我们当前以及今后相当长一个历史时期的主要任务是什么?一句话,就是搞现代化建设。能否实现四个现代化,决定着我们国家的命运、民族的命运。在中国的现实条件下,搞好社会主义的四个现代化,就是坚持马克思主义,就是高举毛泽东思想伟大旗帜。你不抓住四个现代化,不从这个实际出发,就是脱离马克思主义,就是空谈马克思主义。社会主义现代化建设是我们当前最大的政治,因为它代表着人民的最大的利益、最根本的利益。现在,每一个党员、团员,每一个爱国的公民,都必须在党和政府的统一领导下,克服一切困难,千方百计地为实现四个现代化贡献出一切力量。

中国式的现代化建设,从此成为了中国“最大的政治”,而且是一场“伟大的革命”。这样的表述,可见其在邓小平心头无以复加的历史分量。

为此,邓小平下定了这样的决心:“必须一天也不耽误”,“要横下心来,一切围绕着这件事,不受任何干扰。就是爆发大规模战争,打仗以后也要继续干,或者重新干”。

中国,开始踏上通过改革开放解放和发展社会生产力的新长征之路。

晚年的邓小平,以自己不多的余年,领导人民为中国的未来开辟了一条通衢大道。

1986年9月2日,邓小平接受了美国哥伦比亚广播公司《60分钟》节目主持人迈克·华莱士的采访。

当这位美国记者问起邓小平每天工作多少时间的时候,邓小平回答说:两个钟头。记者以为自己听错了,竖起两个手指头又问了一遍。当他确信自己没有听错时,不禁大为惊讶。

难怪记者惊讶,领导这样一个大国,开辟一个新的历史时期,每天该有多少事务要处理,两个钟头怎么能够用呢?

当然,这位外国记者还不了解邓小平。工作的时间是两个小时,思考的时间是多少呢?邓小平说:“几十年了,一直在繁忙的工作中,就是后来事情管得不多了,脑子里也放不下问题,总在活动。”

邓小平的脑子里,经常思考的是什么呢?他说,自己主要是想大事。

在邓小平看来,中国在20世纪80年代要做的主要是三件大事:第一件事是在国际事务中反对霸权主义,维护世界和平。第二件事是解决台湾问题,实现祖国统一。第三件事是要加紧经济建设,就是加紧四个现代化建设。而三件事的核心是现代化建设。

抓住这些大事,邓小平决心为中国、为社会主义找到一条新的道路。

什么是社会主义,怎样建设社会主义,在很长的时间里,许多社会主义国家的领导者们,并没有完全搞清楚。

大道之行,路在何方?邓小平1982年在党的十二大上说出了他所思考的一件最大的事情:

把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。

1984年6月,经过观察,邓小平一锤定音:“总的来说,这条道路叫作建设有中国特色的社会主义道路。我们相信,这条道路是可行的,是走对了。”

从此,邓小平开辟的这条新路,有了一个响亮的名字,叫“中国特色社会主义”!

小成靠技,靠算;大成则谋于道,立于德。中国特色社会主义,是中国人民的共同理想,是大德,是大道。

为了获得这个结论,邓小平和中国共产党人一道探索了几十年。

近代以来,多少仁人志士流尽热血,抛却头颅,苦苦探索着中华民族摆脱苦难,走向复兴的道路。一百多年的奋斗在1949年结出了胜利的果实,中国人民获得了政治上的解放和自主,站立起来了。

中国还是个穷国,是个弱国。用毛泽东的话来说,叫“一穷二白”。为了中国能尽快改变落后的面貌,人们急于让一张白纸变成五彩缤纷的图画,取得了成绩,也付出了代价。结果欲速则不达,使中国的现代化建设经历了不小的曲折。

1959年,邓小平在一次打台球时不慎摔成了股骨折。为了恢复腿的功能,他每天坚持散步。这个习惯,一直保持到晚年。

无论走到哪里,他常常在住地散步。

在自家的小院,他始终沿着小路的外圈开始走,不偷懒,不取巧,不抄近道。他家的院子一圈有188米,他每天固定要走18圈。有时工作人员走糊涂了,就问他:“到底几圈了?”他会准确地说出现在是第几圈。见到年轻人抄近路走内圈,他又会警告:“不许偷工减料。”

散步是锻炼,也是休息,对邓小平这样的政治家来说,也是一种思考的方式。

落后了一个多世纪的中国,民族复兴的大业是多么急迫,复兴的远景又是多么令人神往,而复兴的道路却又是那样地艰难。

怎样才能走出一条既积极进取又踏实稳妥的现代化之路呢?