清正廉洁、人如其名的霍士廉

作者: 霍瑞鑫

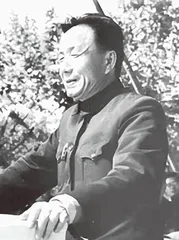

清正廉洁,是融入中国共产党人血脉之中的政治本色,也是中国共产党人代代传承的优秀品格。回望百年奋斗路上,一个个廉洁自律的党员模范不断涌现,深受群众信赖和爱戴。其中,原中共中央顾问委员会委员、中共山西省委第一书记霍士廉就是为人民所称道的典范。他是山西忻州人,少年立志报国、投身革命,1936年1月加入中国共产党。1938年5月受党中央派遣,由延安赴山东建立抗日根据地,是开辟以清河平原为中心的抗日根据地的主要领导之一。在抗日战争、解放战争中作出重要贡献。中华人民共和国成立后,先后在浙江省、陕西省、宁夏回族自治区、农业部和山西省担任主要领导职务。他虽身居高位却始终谦逊低调,清廉自守,坚持党性原则,顾全大局,秉公用权,淡泊名利,从不计较个人得失和家庭困难。人如其名,他一生的革命工作与生活轨迹中都闪耀着“廉士”的光辉。

刹歪风,重廉政,决不乱开口子

管好权、用好权、永葆清廉本色在霍士廉身上有着充分体现。尤其是他在浙江、陕西、宁夏、山西等地担任主要领导期间,十分注重廉政。

1958年10月,浙江省成立党政统一的计划委员会,时任代省长的霍士廉兼任省计划委员会主任。当时正处于经济困难时期,由于物资短缺,很多商品需要凭票购买,从而引发一些托关系“开后门”的现象。有一次,某工厂制成新产品后向省里报喜,第一时间将新品送到省计划委员会。霍士廉得知后,专门派人去通知相关负责人员,计划部门如果有“开后门”的事一定要管,商品“走后门”不仅增加了物资供应的困难,还腐蚀了干部,脱离了群众。于是,省计划委员会按照霍士廉的意见处理:一是除留下必要展陈的新产品之外,其他一律送回;二是任何人不准“开后门”买新品。这之后,再有新品送来都是一律照办。就这样“开后门”的风气逐渐得到有效遏制。

对待新产品尚且如此,面对粮食供应不足的问题,霍士廉抓得更紧。在他的支持和领导下,浙江省粮食部门创造性地采取“册、证、票”3条管控措施并用的方法,对粮食供应进行严格管理。既保证了国家任务的完成,也保证了人民群众的粮食供应,并且在一定程度上对一些基层领导在粮食供应上乱批条子、乱开口子的情况起到抑制作用。当时江西的领导带队来就粮食工作“取经”,霍士廉悉心介绍,详细解说,其中心思想就是粮食开支要由省委集中掌握,“粮仓不能乱开”。一番话让对方很受启发。

在财政工作上,他同样也经常强调统一计划的重要性。在一次全省地、市、县委财贸书记和财贸部长会议上,他曾谈道:“财政金融有计划等于修了水库,把水变成水利,避免水害。我们利用水来灌溉田地、发电、搞运输,也要利用钱来为生产、为社会服务,这就必须把它管好,否则它就到处流溢,变成洪水危害,冲击市场。”他此番对管好钱、用好钱的生动比喻,至今仍有意义。

1980年,霍士廉任中共山西省委第一书记后,依然保持着清廉朴实的工作作风。由于受“文化大革命”影响,当时党内存在的脱离群众的歪风还没有得到彻底纠正。霍士廉到任后,认为要彻底纠正这些群众反映强烈的现象和问题,必须首先从自己做起。于是,他下基层不搞特殊化,每次出行,饮食起居都同大家一起,从不另立锅灶搞特殊,不惊扰民众,不摆迎来送往的官架子。有一次,霍士廉到忻州调研,在招待所入住后,晚上通知地、市领导汇报工作时大家才知道他来了。他连夜听取汇报,研究工作,第二天一早又去了宁武。临走时还坚持交纳饭费,对下边送的土特产也一律谢绝。他说:“农村‘四清’前,不少地方白吃白拿的问题相当突出,白吃白拿不管是集体的,还是个人的,都是无偿占用人家的劳动成果。这个白享受,看起来好像是件小事,可危害却是相当严重的。有的人就是从白吃白拿开始蜕化变质的,也有不少同志因此而严重脱离了群众。所以,我们对这个‘特殊化’问题要始终保持高度的警惕。”此后,迎送之风在山西很快就被刹住了,领导干部搞特殊化和白吃白拿的现象也不见了。取而代之的是各级领导干部深入基层,参与劳动,与人民同甘共苦,同群众打成一片的喜人场景,这极大地调动了山西人民的劳动积极性,并迅速在全省掀起生产建设的新高潮。

担重任,淡名利,常常是有公无家

霍士廉有一个别称叫“救火队长”。这与他勇担重任、屡次受命于非常时期是分不开的。

中华人民共和国成立前后,霍士廉受命组织南下干部工作团,1949年他赴浙江任职,巩固政权、维护社会治安、促进生产建设等工作最为艰巨复杂;1965年赴陕西任职,面对的是陕西受极左路线干扰,工农业生产裹足不前的局面;“文化大革命”期间受到迫害,在周恩来总理的关照下才幸免于难;之后他又去宁夏工作,当时宁夏回族自治区党委书记病故,情况紧急,中央领导深夜打电话要他第二天就去银川主持追悼会并接任工作;调任农业部部长后,刚把家从西安搬到北京,席不睱暖,又接到调去山西的通知,此时妻子丁聪已身患癌症,但他义无反顾地奔赴正值拨乱反正、开启改革开放历史时期的山西,挑起解决历史遗留问题、巩固发展山西的重任。

他几乎将全部心思都用在工作上,经常在外奔波,常常是有公无家。妻子曾感慨,他三句话不离本行,见了人说来说去全是工作。长女霍玲也曾回忆:父亲工作十分繁忙,母亲生两个妹妹的时候,父亲都未曾去医院看望过。从浙江到陕西,从陕西到宁夏,从宁夏到农业部,古稀之年又调回家乡山西。党无论分配给他何种工作,他从不计较职位高低、困难大小,每到一处都是扑下身子、卓有成效地开展工作,甘愿奉献,哪里需要就到哪里去开拓局面。

面对公事他勇当“救火队长”,积极承担、不畏困难,可面对自己的私事却总是泰然处之,将名利看得很淡。1957年他已在浙江工作8年,任过浙江省民政厅厅长、省政府及省委秘书长兼政法委主任、副省长等诸多要职,殚精竭虑、艰苦创业,为浙江的经济建设和社会发展作出很大贡献。同年10月,党中央决定任命霍士廉为浙江省省长。当时,闻名全省甚至全国的浙籍党外民主人士为数较多,他综合考虑浙江政治、经济等状况,为更好地团结当地干部、发挥民主人士作用,主动找周总理说明缘由,建议中央重新考虑,改任周建人为省长。周建人是浙江绍兴人,又是全国民主促进会主委、全国人民代表大会常务委员会副委员长,是在全国颇有影响力的民主人士。最后,党中央决定采纳霍士廉的意见。他善于团结、甘做辅助,彰显着共产党人的博大胸怀和优秀品质。

还有一件事是关于他入党时间的。其档案里入党时间始终登记为1936年1月。霍士廉妻子病危时曾嘱咐霍玲:“你父亲早就是共产党员,起码应从1932年算起,应在档案里更改过来。但你父亲一直未处理此事,母亲现在不行了,要靠你协助父亲完成这件事。”霍玲多次询问父亲此事,他却始终不愿提及。直到他去世时霍玲才知道,像父亲这样的老同志因年代久远、介绍人失散而中断党龄的,只要自己向组织反映,讲清来龙去脉,都是可以得到解决的。但父亲却不愿意因个人的事向组织开口,直到去世他的入党时间依旧从1936年1月算起。

严律己,俭养德,为国家节约每一个铜板

霍士廉时时处处想着人民、想着工作,生活上一直十分简朴,从他的衣食住行等诸多小事上就可以明显看出他的思想境界,这种可贵品质是从革命年代就一路锤炼起来的。

早在1935年,霍士廉离开家乡,考取国民党黄河水利局监工的职位来掩饰身份,到陕西开展地下工作。那时他省吃俭用,把自己的薪资作为咸阳、泾阳一带4名中共地下党员的活动经费及生活费。全民族抗战时期,时任鲁中区党委书记的霍士廉带领鲁中区军民展开艰苦卓绝的对敌斗争。1942年10月下旬,日军向沂蒙根据地发动持续半个多月的大“扫荡”,根据地粮食供应十分困难。他日夜忙于稳定群众情绪、整顿党组织及发展生产等工作,每天只靠着吃一点黄豆来维持身体的运转,自己的马匹也让给伤病员,秘书商景才看了心疼,想着要总务科为他单独弄一点米饭,霍士廉得知后坚决不同意。

中华人民共和国成立后,虽然生活条件较战争年代有所好转,但霍士廉依旧保持着艰苦朴素、厉行节俭的习惯。他在杭州工作时最喜欢喝玉米粥,他对身边警卫员说:“玉米粥不干不稀很香。”他还多次向食堂管理员王连甫强调,对他的伙食费千万要严格掌握好,不许超标。他时常告诫身边工作人员:“我们国家目前正处于国民经济恢复时期,美帝国主义又发动了朝鲜战争,战火烧到了鸭绿江边,前线的同志们在流血战斗,我们在后方既要搞增产,还要注意节约,不能浪费,更不能多吃多占,要为国家节约每一个铜板,支援前线保家卫国。”在穿着方面,他更是以身作则,从不讲究。他总是穿着布鞋,那些从山东带来杭州的旧布鞋一双都舍不得扔掉,总是洗净后补了又补、穿了再穿。他的一双茧丝袜子,穿破洞后补了一次,再坏了就拆掉旧补丁再补上一层,就这样补过四五次之多。他的旅行箱经过不少磕碰,帆布套已经被磨破了,但每次出差还照常使用,身边人想给他换个新的,他也总是不肯。在宁夏工作的两年中,他善于调查、实事求是的工作作风依旧。他关心群众疾苦,常常深入基层搞调研。那时他下乡的唯一交通工具是一辆车门都关不严实的旧吉普车,夏天还好,一到冬天车内冷飕飕的。1977年11月,为了解少数民族群众的生产生活状况,他到回族聚居的固原地区农户家调研,已年近七旬的他冒着零下十几度的严寒,翻越冰雪覆盖的六盘山区,寒冷加之较差的山区路况,使得他在战争年代留下的伤痛常常发作,但他从未向组织提过任何要求。在吃饭方面,无论公事还是私事,他都自掏腰包,一律不准公办。“爱揩油,占便宜公款吃喝,实属做人的耻辱!丧失人格的开始!”这是他遇到此类问题时的口头禅。

霍士廉虽然对自己十分节俭,但也有例外。他常常对身边工作人员嘘寒问暖,家庭有困难的,就从自己工资中拿钱贴补。

树家风,育子女,不让女儿做娇小姐

霍士廉在严于律己的同时,对家人的要求也是如此。他常常叮嘱妻子、教导女儿要杜绝特权思想,坚决不搞特殊化。

妻子丁聪也是参加过革命的老同志,政治水平和工作能力都很强,对自己的要求也很严格。在霍玲的记忆中,母亲除了生妹妹时按规定休过产假外,几乎未请过假。即使如此,霍士廉还是常常以自己家属的身份来更加严格地要求妻子。

1956年,霍士廉时任中共浙江省委常委、书记处书记。有一天,正值放学时,杭州城里突然下起雨来。他的两个女儿分别在西湖小学和保俶路小学读书,家里的阿姨来不及同时接两个孩子,又怕她们被雨淋,于是就给省委保卫处打电话询问是否可以派人把长女霍玲接回家,自己去接次女。当时霍士廉一直在参加会议,保卫处处长刘邦俊也就没有向他请示,直接让司机孙普庆把霍玲接回了家。第二天早晨,天还下着雨,霍玲拿着雨伞背起书包准备上学,阿姨出于对孩子的关心,问司机今天去上班时能否顺便也把霍玲捎上。这话正好让霍士廉听到了,他马上严肃地对阿姨说:“上班也不能带,这是工作用车。”得知前一天霍玲是由孙普庆开车去接回来的时候,他语重心长地说:“这是工作用车,刮风下雨,你们把霍玲接回家,学校里还有那么多的孩子怎么办,会对其他孩子的家长造成什么影响。已经有人反映说有的领导干部用公车接送孩子,影响很坏。此风不能长,领导干部不能搞特殊化,建议办公厅呼吁一下,予以制止。这样做对孩子的培养教育也很不利,一点风雨都经受不了,怎么还能培养她们吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神呢?”他蹲下身子,把霍玲的书包带整理好,对她说:“玲玲,你是个乖孩子,是爸爸的好女儿。以后你跟着阿姨走路去上学,好不好?我的玲玲不是娇小姐,是不是?”霍玲乖巧地点点头:“嗯,我不是娇小姐,以后不坐爸爸的车了,我要自己走路去上学。”他笑着说:“这才是爸爸的好女儿!”还有一次,霍玲和两个妹妹的学校组织下乡劳动,他得知后非常赞同,希望女儿们都能赓续艰苦奋斗的良好作风,防止成为肩不能挑、手不能提的娇小姐。1981年5月,他在山西省地市团委、大学团委书记会议上指出:“希望广大青年继续发扬艰苦奋斗的创业精神……不是评头品足、袖手旁观的‘观察员’,而是身体力行、兢兢业业的‘实干家’。”他是这样说的,也是这样做的,更是这样要求子女的。

在山西任职期间,霍士廉有个亲戚在阳泉煤矿当工人,工作条件十分艰苦,于是多次请求调换工作,但他每次都婉言拒绝:“生活上有困难,我可以帮助;工作上的事,要靠自己去奋斗,我不能出面。”就这样,直到离职他也没帮这个亲戚说过一句话。

霍士廉的言传身教就是最好的家风,他潜移默化地影响着家人。3个女儿从未受到过他的“照顾”,她们的学习、工作都是靠自己打拼,家里亲戚也从未因霍士廉当官而得到任何好处。

霍士廉始终以党员标准严格要求自己,艰苦奋斗,廉洁奉公。战争年代,他同普通战士、工作人员一样,粗衣粝食。和平建设时期,物质条件相对丰厚,他也从不贪图享受,不以功臣自居,守纪律、讲规矩,公而忘私。晚年的他,更是深居简出,安贫若素,常常以读书、练字自娱,把金钱、权利看得很淡,许多按制度规定享有的待遇,如用车、疗养、参观旅游等,他总是有权不用,自动作废。如他在《浙江民政四十年大事记》上的题词“无愧于前人,有利于今人,造福于后人”一般,他始终践行着共产党人应有的政治本色和道德风范。

(责编 孟红)