王谟:献身党的新闻事业的革命战士

作者: 段建茂

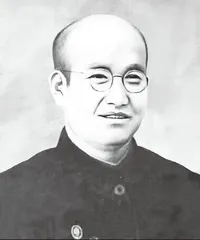

王谟(1910—1965),原名王福祥,号祯斋,曾用名谟行、谟,山西新绛人。他一生致力于党的新闻宣传事业,始终不忘初心、践行使命,无愧于共产党员的光荣称号。

投笔从戎为救亡 奔赴延安加入党

王谟1910年1月出生于新绛县泽掌镇程官庄村,从小勤奋好学,小学毕业后进入绛垣中学学习,高中转入太原进山中学,在这里他接受了早期共产主义启蒙教育,为日后走上革命道路奠定了坚实基础。

1931年,王谟考入山西大学法学院政治学系。大学期间,他积极追求进步,崇尚民主科学,探索救国救民之道。1933年翻译了《中国评论周报》登载的《美国承认苏联》一文,刊登于《社会科学季刊》创刊号上。1934年3月、4月,以谟行为笔名在《寂光半月刊》第6期、第8期分别发表《民治与独裁》《统制经济研究》等文章。1935年毕业,获得政治学学士学位。为实现救国救民的理想,他投笔从戎,来到太原绥靖公署,先后任职于警卫大队一中队、军法处。他在《新军人》杂志新年专号上发表《元旦日的感想》,表达了自己忧国忧民、心系天下的情怀。

1937年全民族抗战爆发后,他愤于国民政府腐败无能,毅然奔赴延安。1938年初进入抗日军政大学第四期政治队学习,同年2月加入中国共产党,后又参加中央党校干部培训。

提笔编报在新疆 培养队伍留火种

1938年10月,中共中央应国民政府新疆边防督办盛世才的邀请,从延安抗日军政大学和陕北公学学员中选派第二批干部到新疆工作,其中,王谟与李何、马殊、陈清源等共产党员被分配到新疆日报社,任国内版编辑。王谟表现出极高的政治思想水平,调查研究很踏实,文章写得也快。由于他长得像列宁,同志们都亲切地叫他“列宁”。

《新疆日报》原为创刊于1915年10月的《新疆公报》,1935年11月改为现名。抗日战争时期,该报在中共党员的主持和帮助下,宣传马列主义立场坚定、旗帜鲜明。不仅转载毛泽东、周恩来等中共中央领导人的讲话和文章,还刊发在新疆工作的中共党员毛泽民、张子意、朱旦华、林基路、王谟等同志的文章。从内地来的知名学者、进步人士茅盾、杜重远、赵丹等也为报纸写过稿。当时在新疆工作的中共领导人邓发、陈潭秋,对报纸宣传工作非常重视,很多重要文章、社论、消息都经他们审阅或修改后才发出。

为向读者宣传马列主义基本原理,《新疆日报》从1939年2月7日开始,连载王谟(署名谟行)的长篇哲学著作《认识现实与改造现实》;5月17日又发表他的“新哲学讲话”《理想与现实》。当时许多人把这些文章从报纸上剪下来,作为学习资料保存起来。

为在新疆培养一支多民族的新闻工作队伍,共产党人于1939年起在新疆日报社连续举办3期新闻技术人员训练班,每期招收学员50人,其中一些是失学、失业的贫苦青少年。赵实任训练班班长,李宗林任副班长,训育员前两期由王谟担任,后一期由苗广发担任。训练班开设政治思想教育、抗战形势、新闻学、绘画唱歌、印刷技术等课程,由日报社编辑和生产部技术员讲授。训练班采取理论联系实际的方法,一面在课堂教学,一面到现场操作。李宗林和王谟对学员的学习、生活抓得很紧。学员们进步很快,毕业后即分配到报社各部门,担负起助理编辑、校对、摄影、制版、刻字、绘图等技术工作。他们中不少人在中华人民共和国成立后成长为新疆新闻、出版和印刷部门的骨干。

1939年12月,新疆日报社社长王宝乾(即赵实)受命率领南疆视察委员会成员赴南疆视察工作。王谟一同随行,从1940年1月5日起在《新疆日报》陆续发表多篇文章,报道南疆视察委员会的活动。3月,王谟在完成南疆视察委员会的宣传报道后根据组织安排,调至新疆日报社喀什分社,任编辑长。后又任喀什分社社长。1941年4月调回新疆日报社任文艺版编辑,12月调编译委员会工作。

狱中绝食不畏死 百折不挠心向党

1942年,盛世才政治上转向投靠国民党。他以保卫安全为由,将所有在新疆工作的共产党员软禁在八户梁、三角地等处。随着新疆局势恶化,在陈潭秋(化名徐杰)、毛泽民(化名周彬)、方志纯(化名王佑)等同志领导下,王谟与被软禁同志们进行了有关共产党人在狱中、法庭上对敌斗争策略和气节的教育。大家做好了入狱后坚持党的立场,尽可能以各种手段对敌进行抗议斗争的充分准备。

1943年2月,盛世才将软禁的共产党人全部关押至新疆第四监狱,王谟与于村、马锐、李云扬关在同一个牢房里。7月,为抗议敌人的无故扣押,4个牢房的共产党人共同提出抗议书,提出4个条件,开始了第一次绝食斗争。绝食7天后,敌人答应了部分条件,大家恢复进食,王谟却因此卧床不起,情况危急,被狱卒关到养病室治疗,一直到12月初再次回到牢房。1944年春,王谟等人被敌人从第四监狱转移到第二监狱。他与大多数同志一起,面对敌人的严刑拷打,坚贞不屈。

1944年下半年,国民党反动派接管第二监狱。他们变本加厉,对狱中共产党人不断刑讯逼供,百般折磨,逼迫大家脱离共产党。王谟与其他共产党员宁死不屈,又两次绝食斗争。因多次遭敌酷刑,身体受到严重的摧残与伤害。

1946年6月,在国共谈判的背景下,主政新疆的张治中宣布,无条件释放所有在押共产党人并送回延安。在新疆工作的中共党员及其家属子女130余人集体获释。6月10日,他们分乘8辆大卡车离开迪化,历时一个多月,抵达延安。

编报管报呕心血 鞠躬尽瘁写忠诚

回到延安后,经过3个月休整和学习,根据党中央安排,1946年10月,王谟被分配到中共中央西北局办公厅任秘书。1948年,延安《边区群众报》改为《群众日报》,明确为西北局机关报,王谟调任报社工作,历任报社编辑、办公室主任、副总编辑等职。

1949年5月20日,群众日报社由延安迁往西安。为提高职工的文化程度和培养新闻干部,组织上决定报社开办业余学校,利用下午和晚上进行规范的培训学习。时任报社副总编辑的王谟讲授政治、历史、时事课。经过培训,大多数同志的政治觉悟和业务水平都有了很大提高。

1950年2月至1951年7月,王谟任《群众日报》总编辑,主持编辑工作。后又任中共中央西北局宣传部新闻出版处处长、报刊处处长。其间,他作为新闻界代表参加了中国人民赴朝鲜慰问团,慰问抗美援朝的志愿军指战员。

1953年12月底,中共中央通过并发布《中国共产党中央委员会关于发展农业生产合作社的决议》后,王谟结合西北地区的实际事例精心编写《农业生产合作社讲话》一书,于1954年8月由西北人民出版社和陕西人民出版社分别出版,不到两个月即告售罄。同年10月由陕西人民出版社再版,前后共印刷23万余册。该书以农民群众喜闻乐见的方式全面宣讲党的农业合作社政策,普及农业生产合作社的道理和方法,对西北地区开展的农业生产互助合作运动起到积极的推动作用。

1954年,中央中央西北局撤销,组织上考虑到王谟的身体状况,结合他的工作经历,决定调他到中宣部任报纸处副处长。1957年初,出版处和报纸处合并后成立新闻出版处,他任副处长,继续负责报纸新闻工作。1958年7月,作为中宣部派出的顾问,指导组织各民主党派、全国工商联及无党派人士,改组成立《光明日报》社委会。

在中宣部工作期间,王谟在中央报刊发表数篇理论水平较高又能指导新闻工作实践的文章,不少篇目至今仍被新闻工作者作为文献参考。例如,他在1957年11月14日的《人民日报》第7版发表《区别善意的批评和恶意的攻击》,同年在《新闻业务》第3期发表《什么样的“兴趣”和“需要”》、第9期发表《谈新闻自由》。1958年1月4日,在《人民日报》第7版发表《党的领导是坚持新闻事业党性原则的保证》,同年在《新闻战线》第2期发表《管稿子和管人》等。

王谟将毕生精力奉献给党的新闻事业,他生活朴素,平易近人,工作认真,甘于奉献。由于长达4年的监狱斗争经历,再加上忘我的工作,他积劳成疾,于1965年2月24日在北京病逝,享年55岁。

(责编 刘慧)