新中国成立初期破获“华中反共救国军”始末

作者: 陈宏泽

新中国成立初期,中国共产党在新解放地区开展剿匪反特斗争是稳定社会秩序与巩固新生政权的重要举措。湘赣边境地形复杂,植被茂密,加之交界处的萍乡、浏阳与醴陵等地商贸颇为繁盛,其独特的自然社会环境为匪特开展反革命活动提供了客观条件。是时,活跃于此的“华中反共救国军第一纵队”(以下简称“反共救国军”)便是其中的典例。该军由国民党残余部队、潜伏特务及地方土匪组成,旨在图谋暴乱、破坏政治秩序甚至妄图颠覆新生政权。鉴于这一反革命组织的典型性,本文根据报刊等文献资料记载,拟对其从产生到覆灭的过程进行细致梳理,希望从微观视角解析我们党剿匪反特、巩固人民政权的艰辛历程和成功经验。

其产生的社会背景

解放战争后期,随着国共两党军事决战的明朗化,不甘失败的国民党顽固派制定“应变”计划,暗中建立反革命组织,隐伏在湘赣边境的城乡各处,以便随时开展破坏活动。湘赣边境匪特猖獗,形形色色的匪特武装组织接踵而起。例如,国民党江西保安旅潜入武功山区,成立“江西武功山区绥靖公署直属队”武装特务组织,网罗发展了一批反革命势力,更有甚者,一些地主恶霸利用封建宗族势力,蒙骗群众,抢劫群众财物,组织“团防队”“自卫队”“联防办事处”等地主武装。解放军进驻萍乡前夕,国民党正规部队虽已全部撤离,但反动地方武装还盘踞在离城区不远的山区,以致城区人心惶惶。醴陵的情形亦大致如此,耿泽孝匪部在政府的镇压下,潜伏于从西北到东北县境党和政府管控较为薄弱的一条弧形山岭地带,妄图负隅顽抗,趁机作乱,阻挠湘赣边境的解放进程。

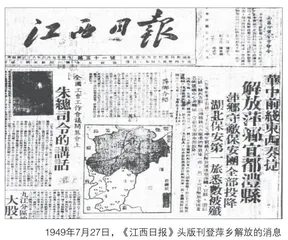

1949年7月以后,人民解放军相继解放湘赣边境的萍乡、浏阳、醴陵等地区,并先后建立新生的地方政权。不过,初创的新政权并非完全稳固,依然面临着极为复杂的社会现实问题。一些顽固的国民党散兵游勇、特务分子以及地主恶霸、土匪等反动势力拒不投降,作困兽斗。面对解放军强大的军事威慑,他们相互勾结串通,以湘赣边境结合部和边远山区为藏匿基地,时常昼伏夜出,实施抢劫群众财物、暗杀革命干部与干扰生产设施等犯罪活动。如反革命分子罗光华、谢明远率匪600余人,及其他股匪200余人,盘踞武功山区之明月山一带,妄图阻挡解放军进军;伪自卫大队队长胡鉴庭仍率部200多人流窜于萍南山区。这些匪特势力的存在,为害甚烈,严重干扰了地方政权的稳固,威胁着人民群众的利益,对各项生产工作的顺利展开极为不利。

嗣后,在湘赣两省政府的重视与布局下,各级地方政府按照上级指示并结合地方实情,纷纷出台相关举措,开展剿匪反特等工作。然而,对特殊环境下特别是两省交界地带而言,反革命分子并未受到致命打击,不久又死灰复燃。1950年4月9日,《江西军区关于积极采取措施打击匪特进攻给各军分区的指示》中就指出:“残存腹地及流窜省边沿之股匪散匪特务,因我连续三期剿匪后,未能坚持彻底肃清……使匪特得有喘息……自一月份以来三个月中,遭匪袭击、破路、暴乱、抢粮、暗杀等反革命破坏事件已四[十]五次,我损失干部战士一百三十九名,枪二六〇余支,粮九千余石。”江西的情况是这样,湖南的情况同样如此。据同年7月10日的《中共湖南省委、湖南军区关于全面开展对匪政治攻势的指示》指出:“少数顽恶匪首仍不甘心,对蒋美反动派仍存有若干幻想,在我强大压力下,有的隐姓埋名,潜伏城市;有的流窜山林,与我周旋;有的和地主恶霸、封建会门、流氓兵痞勾结一起,通过合法与隐蔽斗争方式,向我进行各种破坏。”这两份《指示》均说明反革命分子依然狂妄的状态,也反映出此时两地的社会秩序仍不安稳。

湘赣边境匪患猖獗的原因大致如下:第一,新政权建立初期,维护社会治安及巩固基层政权需要大量经验丰富的干部队伍,但此时新解放地区干部人数的配备远远不够。第二,反革命分子类型复杂且势力较大。《人民日报》载文指出:“中南地区的反革命土匪武装是由土匪、恶霸地主、怙恶不悛的伪政权人员和反动军官以及会门头子、惯匪互相勾结组织而成的。”湘赣边境作为中南地区的一部分,盘踞于此的反革命分子亦是如此,类型复杂由此可窥一斑。另外,其势力不可小觑,如在醴陵农村,地主劣绅、土匪恶霸、旧政权顽劣势力、神祖祀会等一直以来有着较为强大的势力。第三,湘赣两省解放后,解放军直迫广东的同时,又开赴大西南,追歼残敌。随着解放军战略重心的变化,湘赣边境的潜留匪特开始蠢蠢欲动,伺机作恶。“反共救国军”正是在此社会背景下产生的。

其组织扩充与反革命活动

当时,随着湘赣边境的党组织与政权机构相继建立,社会秩序得到好转,人民群众的思想逐渐稳定,开启了人民当家作主的新局面。然而,盘踞在此处山区的地主恶霸仍不甘心失败,旋即便与潜入此地的国民党特务进行联络,建立“地下武装”,有计划地挑起纠纷,制造各种矛盾,以图干扰党和政府的接管建政工作。“反共救国军”便是其中之一。

1949年8月,活跃于醴陵一带的反革命分子林致前在长沙与匪首杨大鹏(醴陵人)会见,商议筹建反动组织事宜。在杨大鹏的推荐下,林致前结识国民党军官樊德峰(醴陵人,化名王可成),两人经过密谋,决定互相串联,拉拢反革命分子以及对人民政府不满的人,建立反革命组织和“地下武装”。为促使计谋顺利展开,樊德峰、林致前选择从浏阳入手,找到因退租而怀恨在心的地主、樊德峰的妹夫刘志祖,在二人的唆使下,刘志祖当即答应负责在浏阳发展反动组织。完成相关工作任务布置后,樊、林二人赶回醴陵,与当时受国民党军统特务邓文仪派遣的特工冯南国会面。经过商讨,他们决定组建一个反动团体,以此扩大武装力量。翌年2月,秘密组成“华中反共救国军第一纵队”。此后,又拟定“会章”,制备参加工作登记表并刻制关防、条戳。至此,一个由国民党国防部保密局直接指挥的反革命组织秘密成立。

为进一步扩充反动力量,该特务组织人员议定以分工发展成员的方式,除此前由刘志祖等人负责在浏阳地区发展成员外,又规定由冯南国负责醴陵地区的发展工作及文书起草等事宜,林致前负责在平江、萍乡地区发展工作,樊德峰负总责。经过一段时间的秘密联络,一大批反革命分子被笼络到“反共救国军”之中。据粗略统计,该组织分别从地主、恶霸、旧军政官吏、乡长、保长、甲长、帮会成员、兵痞流氓中发展成员900余人。大量居心叵测人员的合流,加剧了湘赣边境社会治安的压力。

1950年6月朝鲜战争爆发后,这群匪特人员看到了动摇新生人民政权的契机。经过阴谋策划,于7月召开反革命会议,决定成立“反共救国军”司令部,由樊德峰任司令官,陈绍贵(化名陈伯仲)任副司令官,冯南国任政治部主任,林致前任军需处处长,周心端任参谋处处长,李秀渊任秘书处处长。下设醴陵指挥处、王仙指挥所、官僚指挥所、白兔潭指挥所、浏阳南区指挥所、萍乡上栗指挥所和军政联防办事处、十二军政组等机构,并成立6个团,委任了正副团长和一批营、连长及司令部官员。

之后在湘赣边境的萍乡、醴陵、浏阳、平江等县展开更加疯狂的反革命活动,妄图动摇新生的人民政权。主要方式如下:一是大肆散布各种谣言,挑拨党群关系和军民关系;二是以传教人员为掩护开展反革命活动;三是潜入工矿场所,破坏交通与通讯设备;四是制订反革命暴动计划,实施武装暴动行为。

破获与审判

“反共救国军”的活动严重影响了湘赣边境各县市新生政权的稳固,干扰了各项生产工作的开展,同时也极大危害了人民群众的生命与财产安全。为了将其彻底消灭,萍乡、浏阳、醴陵以及平江等地公安机关根据《中共中央关于镇压反革命活动的指示》要求,决定同时开展行动,彻底摧毁这一反革命组织。

其实早在1950年3月,“反共救国军”的阴谋破坏活动就引起关注。据时任萍乡县县长盛朴回忆:“这一反革命特务组织一开始活动,县公安局就接到群众的举报,并派有耳目打进内部掌握他们的活动。”由此可知,为了不打草惊蛇,地方政府和公安机关根据发现与掌握的线索,决定派“耳目”打入敌人内部,以此严密监视和掌握其活动情况。这些“耳目”并不是党和政府的工作人员,而是与“反共救国军”往来密切的分子。他们在党和政府的政策感召下,决心改邪归正,为破案出力。

当然,“反共救国军”并不仅局限于一地开展反动活动,而是在萍乡、浏阳、醴陵等地同时进行破坏活动。因此,破获这一反动组织并不简单,必须要在掌握确凿证据的基础上,采取联合行动将其一网打尽。此时的公安机关虽侦查出不少情报,但经过仔细推敲后发现,得到的线索均是一些片面或零碎的证据,尤其是对“反共救国军”的底细与动机不明就里,在此情势下,贸然开展全面追剿工作绝非明智之举。为此,继续布置相关工作任务,深入了解敌情显得尤为重要。

在后续侦查过程中,不少可疑分子往来频繁且有公然进行破坏的迹象。面对日益纷繁复杂的治安形势,为保障地方社会的安稳,确保各项建设事业顺利开展,政府与公安机关决定实行“内紧外松”策略。一方面要求县机关部门照常办公,镇定自若,以此麻痹敌人;另一方面把党政机关干部集中起来,以应对事态发展,同时加强监狱看守与户口清查,并对一些要害部门及危险人物加以控制。这一策略的实施,收效甚佳,先后抓捕了不少“反共救国军”的重要人物,获得了更为确凿的证据。如在醴陵,公安机关先后抓获谢家源等头目,其中易华德交待了“反共救国军”的组织机构、活动以及樊德峰、冯南国、林致前、李秀渊等主要头目情况,并交出各类文件、派令、指令、会章、标语口号等反动文字材料和暴动武器。萍乡县公安局则采取以派出所查户口的方式,在育婴街二号将“反共救国军”第十二军头目石新国逮捕,经过审问,他供出该组织的领导机关、主要头目及阴谋活动等重要情况,另外,公安局又根据他的交代,在育婴街二号搜获国民党保密局发来的指令、反动标语和给他的派令。

经过不懈努力,湘赣边境的地方政府与公安机关掌握了大量证据,充分证明“反共救国军”是一个有目的、有计划、有组织、有纲领的反革命武装组织,同时明确其正在密谋进行特务活动和妄图颠覆人民政权的事实。

为彻底取缔这一反革命特务集团,稳固新生政权,政府及公安机关决定采取政治攻势与军事进攻相结合的方式予以痛击。1950年8月中旬,在湖南、江西两省公安厅的积极部署下,醴陵、萍乡、浏阳、平江等地公安局密切配合,一方面开展强有力的政治攻势,大力宣传党和政府“坦白从宽,抗拒从严,立功赎罪,立大功受奖”的宽大政策,另一方面坚决贯彻重点剿匪政策与方针。那些受骗上当参加“反共救国军”的一般成员纷纷向当地政府坦白交代、登记悔过,并为追捕在逃的反革命头目提供了一些线索。

此后,在上述正确的斗争策略指导下,破获过程十分顺利。1950年8月16日,“反共救国军”阴谋暴动案首先在萍乡境内被成功侦破。主犯陈绍贵、欧阳佐、周增乐、谢铧、张光馨等人先后被抓获。据统计,有53名罪犯落网,被威迫胁从分子已登记自新者有百余名,并且缴获各种枪支、刀矛等反动武器计78件,黄色炸药15块,与敌保密局之指令、派令、信件、标语、口号、宣言等证件207件。同年10月,浏阳县公安局一举捕获冯南国等数十人。11月,在湖南平江县的黄金洞金矿破获“反共救国军”第一纵队第四团,逮捕主要成员8人。另据11月15日的《江西日报》载:“匪特‘华中反共救国军第一纵队’司令官王可成(原名樊德峰),从萍乡漏网潜逃后,卒于最近为湖南醴陵县公安局所缉获,特务匪徒终于难逃法网。”此后,经过统计,醴陵县公安局缴获了该组织大量的反革命罪证。如“大小印戳8个,派令16张,指令4张,志愿参加救国工作人员登记表10张……反动标语3份(67条),人员及武器弹药实力调查统计表3张,‘反共救国军’第四次会议记录底稿一本,策划杀害干部名单一份,‘反共救国军’指令底稿一本,编制表3分,印鉴尺寸存底一份,派令名单2份(42名)”等反动文件,并缴获三八式步枪1支、弹药86发,驳克(壳)2支、子弹10发,七九子弹125发,冲锋枪子弹3发,手榴弹6个,一把指挥刀,枪榴弹1个等武器弹药。经过两省四县公安机关的协同行动,这个蓄谋已久、精心策划、妄图推翻新生人民政权的反革命组织被彻底摧毁。

为了惩治这些反革命分子,萍乡、醴陵等县人民法院相继公开审理此案。1950年11月8日上午,萍乡县人民法庭开庭审判“反共救国军”阴谋暴动案。经查证,该案犯罪事实属实。于是法庭遵照“宽严相济”的政策,当庭判处匪首陈绍贵、周增乐、石新国、谢铧等犯死刑,其余罪犯均根据犯罪情节严重程度,依法处理。醴陵县人民法院于同年11月17日召开公审大会,判处首犯樊德峰及主犯林致前等11名反革命分子死刑。至此,这群反革命分子均受到应有惩罚。这场剿匪反特斗争的全胜,极大震慑了敌人的嚣张气焰,提高了群众与反革命分子作斗争的积极性,也巩固了湘赣边境的新生政权,达到了保障社会安宁的效果。

历史启示

在当时复杂的社会情况下,党和政府能顺利破获这起阴谋叛乱案,与其科学有效的工作方法密不可分。

一是始终贯彻群众路线。在破案与追捕逃犯过程中,广大群众在党和政府的宣传教育下自觉行动起来,积极协同公安干警,开展追剿搜捕工作,为破案出力。如袁州专区广大群众在破案前不断提供材料,破获后带路搜山,尤其是石溪、流江两村农会基干队,每天派10余人轮流积极协同行动。在萍乡县人民法院审讯环节,到场旁听的各界农民、社会团体、学校等代表征得法庭允许后,纷纷指陈各罪犯出卖祖国,出卖民族,破坏人民政权,危害国家与人民生命财产安全之罪行,强烈要求予以法律制裁。

二是党政军机关干部团结协作,凝聚工作合力。能够迅速破案,除公安人员积极努力、坚持不懈地进行侦查工作外,还有赖于地方党政机关领导干部亲自布置、亲自问案,以及当地驻军与县大队全力协助,大力搜捕散匪余众。如在抓捕匪首陈绍贵的过程中,桥头乡(隶属萍乡县东桥区)主席朱炳复立即召集副主席谭雪年、民兵队队长黄友培等人,率领民兵主动配合驻当地武工队,连夜冒雨尾追,终将陈匪生擒,押送至县公安局。

三是坚决落实镇压与宽大相结合的政策。对主动投案并悔过的反革命分子给予生活出路,而对顽固不化的反革命分子予以坚决打击,这有利于瓦解其内部势力,更好地掌握其活动范围与情况。这一工作方法的运用对最终取得这场颠覆与反颠覆斗争的全胜起着重要作用。

总之,“反共救国军”作为新中国成立初期湘赣边境剿匪反特斗争中的重点清剿对象,从产生到覆灭的历史轨迹,揭示了党和政府维护社会秩序与巩固新生政权的坚决态度与决心。更为重要的是,党和政府在此过程中所采取的一些有效举措也对维护当前社会和谐稳定、建立健全扫黑除恶常态化机制具有一定的借鉴意义。

(责编 王燕萍)