奋斗十八年 贡献载史册

作者: 欧阳青

20世纪60年代,随着国家建设和战备工程规模不断扩大,基本建设任务越来越重,战线越拉越长,而国家原有的基本建设队伍面临年龄偏大、拖累加重、机动性差等一系列问题。为了化解矛盾,解决问题,1966年初,经国家基本建设委员会(简称“国家建委”)报告、中共中央批准,中国人民解放军基本建设工程兵(简称“基建工程兵”)这一新兵种应运而生。

这支国家基本建设的生力军、突击队,与国家经济建设的发展同频共振,与人民共和国时局的变化息息相关。基建工程兵从1966年8月光荣组建、迅速扩充,1982年8月精简缩编,至1984年底正式撤销完成转业改编,前后经历了18年艰苦奋斗、创造辉煌的革命岁月。其间,基建工程兵部队圆满地完成了国家赋予的各项任务,显示了政治素质优、组织效率高、正规管理好、突击能力强、技术性能高、机械设备全的特点与优势,为国家经济建设和国防现代化建设作出了不可磨灭的重要贡献,涌现出了一批批先进集体和英雄模范人物,永载我军的光辉史册。

国家需要时,横空出世

1966年初,为解决国家基本建设施工面临的矛盾和困难,优化队伍并寻找新出路的事项提上了党中央的议事日程。

2月2日,中共中央书记处召开会议,周恩来总理和邓小平副总理提议把国家13 个行业施工队伍整编到中国人民解放军序列,暂定名为基本建设工程兵。随后,在中央政治局会议上就此事作了初步研究。2月21日,中央军委副主席叶剑英受周恩来委托到长沙就此事向毛泽东主席作了汇报,提出准备把全国300万国有工矿企业基建队伍中,属中央各部委直辖的160万人,在今后三五年内逐步军事化,整编为基建工程兵,实行义务兵役制。毛泽东听取汇报后说:“这个办法我赞成。”

3月11日,国家建委根据中央书记处的指示,组织起草并向中共中央呈报《关于施工队伍整编为基本建设工程兵试点意见的报告》。《报告》提出:从施工队伍较多的冶金、建工、煤炭、水电等国家部委在西南、西北地区的施工企业中,拟建立5个基本建设工程的师一级部队,进行军事化试点。周恩来认为,基建工程兵这个新兵种要一手拿镐,一手拿枪,能工能战,劳武结合。他在报告上批示:“一旦有事,好处无穷。”3月30日,中共中央批转了国家建委的《报告》并指出:“把施工队伍逐步整编为劳武结合,能工能战的基本建设工程兵,是实现队伍革命化,保证队伍不断更新、提高战斗力的根本性措施,最能适应边备战、边建设的需要。”

7月27日,中央军委同意并转发国家建委的《报告》,认为组建基建工程兵“不仅对实现施工队伍革命化,促进国家的社会主义革命和建设具有伟大的历史意义,而且对加强战备、巩固国防具有深远的战略意义。我们必须切切实实地做好这项工作”。为此,中央军委决定,基建工程兵按纵队、支队、大队、区队、中队(即相当于部队的军、师、团、营、连)直到排、班的序列进行编制。

8月1日,在中国人民解放军建军39周年这天,国防部下达命令,授予首批整编的中国人民解放军基建工程兵5个支队、4个部属大队番号。首批基建工程兵的主力来自国家冶金工业部、煤炭工业部、化学工业部、水利电力部、建筑工程部、交通部等国务院部委直属的专业施工队伍,包括各级专业干部、工程技术人员、一线施工工人、后勤保障人员等,还有少量领导干部。

8月至12月,从铁道兵、兰州军区、新疆生产建设兵团抽调各级干部2419人,并从之前6个部所属的专业建设公司和专业工程局中抽调有关人员,在四川省、贵州省、甘肃省、陕西省等施工驻地,将基建工程兵5个支队、36个大队总计9.78万人,正式组建落实到位。

与此同时,根据中央军委指示,基建工程兵领导机构未组成前,在国家建委内暂设中国人民解放军基本建设工程兵整编办公室,下设参谋处和后勤处,负责同总参谋部、总后勤部联系具体工作。在冶金工业部、建筑工程部、煤炭工业部、水利电力部、化学工业部、交通部分别成立基建工程兵各纵队整编办公室,由一名副部长负责,分别下设参谋、政工、后勤3个组。至此,其首批工作机构和部队组建完成。

基建工程兵作为人民解放军中组织编制较特殊的多行业技术兵种,与部队的作战、训练并无直接关系,而主要是为了工程建设。其受国务院和中央军委双重领导,编制不计入军队实力,不使用国防经费,实行独立经济核算,自负盈亏。部队的调度指挥,由国家建委和各主管部门负责。部队日常的军事训练、技术训练、政治教育和总结评比等,主要利用业余时间和施工间隙进行。

总之,基建工程兵既是一支职业化施工队伍,还是一支能打仗的部队,更是一支承担国家急、难、险、重基建任务的部队。

十年磨一剑,部队扩充

第一批基建工程兵部队组建后,从1970年至1979年间,国务院、中央军委通过整编、扩编、组建、转隶等形式,先后建起交通、铀矿地质矿山、水文地质普查、北京地铁和市政建设、战备通信、工程建筑、黄金地质等部队及基建工程兵学校。这些部队经受了“文化大革命”的冲击,在曲折中发展;迎来了改革开放的重要机遇,在壮大中腾飞;保持了正确的建设方向,成为一支奋战在国家经济建设、国防建设战线上的重要力量。

1973年12月25日,中央军委和国家建委共同主持召开由各支队及大队主要领导、部分基层干部和工程技术人员、战士和老工人代表共308人参加的基建工程兵整编试点工作会议。会议总结了基建工程兵建制以来积极施工备战、优质高效建设的优越性。这次为期20天的会议,是基建工程兵组建7年来召开的第一次大型总结会议,在其发展史上具有里程碑式的意义。尤其重要的是,会议正式将“劳武结合,能工能战,以工为主”确立为基建工程兵的总体建设方针。

这“十二字方针”内涵丰富、关系辩证,既体现了人民解放军的共性,又有基建工程兵的特性。基建工程兵要坚持“以工为主”,平时执行艰巨的施工任务,战时抢修抢建,而且可以掩护自己和参加必要的战斗。劳和武,工和战,相辅相成,互为促进。平时部队施工与大自然搏斗,可以锻炼“一不怕苦,二不怕死”的革命精神,为将来参加必要的战斗打好思想上和作风上的基础。

1974年10月24日,国务院、中央军委批准试行《关于中国人民解放军基建工程兵领导关系的几项暂行规定》,对基建工程兵的性质、任务、建设方针、领导机构、领导关系和军事、政治、后勤工作等进行了明确。《规定》的颁发和试行,使加强基建工程兵的全面建设,有了明确的标准和依据。

“文化大革命”结束后,随着党和国家工作重点向社会主义现代化建设转移,基建工程兵部队也不断扩充,党中央开始着手组建基建工程兵的领导机构,以解决部队的统一指挥和领导问题。1977年11月29日,国家建委向国务院、中央军委呈报《关于成立基本建设工程兵领导机构的报告》。《报告》建议:有必要成立兵种领导机构,成立兵种党委,下设指挥部、政治部、工程部、后勤部。兵种各项工作在国务院、中央军委统一领导下,由国家建委抓总。平时主要担负基本建设施工任务,除承担战勤任务或在边疆地区进行军事工程建设的部队归军委直接指挥外,日常调度指挥由国家建委和国务院各主管部门负责。基建工程兵的政治工作,在军委总政治部的统一部署下,由中共中央基本建设政治部和各主管部委政治部负责;军事工作和后勤工作,由总参谋部和总后勤部统一安排在各地区执行任务的部队;党政工作由所在军区负责,要服从地方党委的领导;部队建设的具体方针制订、施工生产指挥、机械装备由国家建委和国务院有关部门负责。

此时,经过11年的整编、扩充、转改,基建工程兵已发展到1个本级办公室,10个国务院部属办公室,1 个北京市属办公室;所属部队共有21个支队,102个大队,1所学校,共34万余人,分布在全国26个省、自治区、直辖市,担负着国家基本建设重点工程和国防工程施工,以及水文、铀矿、黄金等地质普查勘探、生产和战备通讯等任务。

1978年1月21日,中共中央批准关于基建工程兵领导机构成立的报告。4月1日,基建工程兵领导机构正式成立,定为正军区级。10月28日,经中共中央批准,国务院、中央军委批复,任命李人林为基建工程兵主任、张孔修为副主任兼指挥部参谋长、王森为副主任兼工程部部长、杨杰为副政治委员。不久,黎原也被任命为副主任。1979年3月22日,国务院副总理、国家建委主任谷牧兼任政治委员、党委第一书记。以后又陆续调黎光为副政治委员、朱光为副主任、夏夔为政治部主任、周力为后勤部部长、丁铁石为后勤部政治委员,逐步配齐了领导班子。

为加强对基建工程兵部队的领导,各部属办公室升格为军级指挥部,到1980年底,经过又一轮扩充、改编、合并,基建工程兵共辖有9个军级指挥部,3个师级办公室,32个师级支队,5所师级技术学校,8个师级单位,171个大队或团级单位,总人数最多时接近49万人。基建工程兵进入发展建设的全盛时期。

顺应时代潮,精简缩编

基建工程兵统一的指挥机构由于成立晚,加上部队边建边工边训,因此,存在的问题较多:一是新老部队的教育训练和管理水平不一;二是部队高度分散,承担的任务也是复杂多样,管理教育难度很大;三是受社会风气影响,少数部队思想比较混乱。针对这些情况,结合基建工程兵既不同于野战军又不同于地方企事业单位的特点,按照“十二字方针”的要求从三方面对部队进行整顿:第一,大力加强政治工作。深入开展学习英雄模范,发扬革命英雄主义精神,开展技术能手、革新能手、施工管理能手的“三手”评比活动和社会主义劳动竞赛,坚持精神鼓励为主,物质奖励为辅的原则。第二,抓好部队管理。严格执行“三大纪律八项注意”,做到令行禁止,雷厉风行,一切行动听从指挥。第三,认真解决部队施工水平低、管理水平低、教育训练差的“两低一差”问题,通过重点抓好几个技校和各支队及教导队的建设,加强各级各类干部轮训,提高部队的管理和技术水平。

1982年2月,根据国民经济调整的要求,为适应国家经济体制改革和军队精简整编的需要,中国人民解放军进行第七次大裁军,以加强集中统一指挥,减少数量,提高质量,改善武器装备,提高部队战斗力。8月19日,国务院、中央军委发布(1982)23号文件,作出《关于撤销基建工程兵的决定》。随即组成基建工程兵撤销工作领导小组,由国务院副总理、基建工程兵政委谷牧任组长。12月9日,国务院、中央军委发布(1982)36号文件,批转基建工程兵撤销工作领导小组呈报的《关于撤销基建工程兵的实施方案》。方案提出总的撤编要求是:1982年冬至1983年春撤销改编三分之二部队共22.4万人,其余部队于1983年底前基本撤销改编完毕。

基建工程兵共34万人(包括近6万干部、2万职工、4万志愿兵、22万义务兵)。第一,冶金、煤炭、石油化工、二机、水文地质、北京指挥部和三机部、七机部办公室及国家建委直属部队,按系统对口集体转业到国务院各有关部委、北京市和其他省、市、自治区,共25万余人。第二,少量部队转隶军队系统,如水文地质部队的4个水文地质团分别转隶北京、兰州、沈阳、乌鲁木齐军区建制并改编为军区给水工程团;通信指挥部机关及4个团移交总参谋部通信部。第三,水电、交通、黄金地质部队6个支队、35个团,列入中国人民武装警察部队序列,共计5万余人。

1983年11月,基建工程兵大部分部队已经撤销改编完毕,纳入全军计划的2万余人转业、退伍,4000余名干部离退休。11月11日,国务院、中央军委发出《关于成立基建工程兵善后工作领导小组问题的通知》,决定撤销基建工程兵领导机构,成立基建工程兵善后工作领导小组。至1984年底,基建工程兵的撤销改编、移交和善后工作进展较为顺利。1985年初,国务院、中央军委决定撤销基建工程兵善后工作领导小组和临时党委。至此,作为一个兵种的基建工程兵完成了其历史使命,成为我军保留时间最短的兵种。

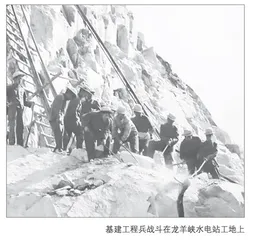

辉煌十八载,功勋卓著

“高耸的大厦是你的身影,宽阔的厂房是你的心胸。”基建工程兵是一支哪里最困难就在哪里战斗的特殊部队,足迹遍布全国28个省、自治区、直辖市。他们不怕苦、不怕脏、不怕累,以顽强拼搏、勇于创业的精神,相继完成160多项国家大中型建设项目和重点单项工程。