上党战役的历史意义

作者: 刘海峰 沈南恺 张佳佳

上党战役是抗日战争结束后我军为保卫抗战胜利果实,向入侵上党地区的阎锡山部队进行的一次反击战。在上党战役中,晋冀鲁豫军区部队在刘伯承、邓小平的指挥下,以劣势装备和兵力打败拥有精良装备的阎军,解放了整个上党地区。上党战役的胜利,不仅是军事上的重大胜利,给国民党集团以很大震动,加强了中国共产党在重庆谈判的地位,直接配合了谈判斗争,而且对部队建设、党政军民协调建设都具有重要意义。

战役背景

(一)抗战胜利后长治地区的军事态势

晋冀鲁豫解放区是八路军深入敌后创建的幅员最大、人口最多的解放区。抗战期间,中共中央北方局、八路军总部和晋冀鲁豫边区政府等党政军领导机关驻扎于此。到抗日战争胜利时,拥有县城80余座,人口2400余万,军队近30万人,民兵近40万人。八路军在长治及周边地区的兵力情况是:太行军区主力部队集中在山西武乡、沁县地区;太岳军区主力部队集中在山西平遥、介休地区;冀南军区主力部队集中在河北邯郸地区;冀鲁豫军区主力部队集中在河南开封、新乡地区。

抗战胜利后,蒋介石为抢夺胜利果实,加紧调动军队。1945年8月下旬,国民党军队沿同蒲、平汉、津浦、平绥4条铁路向华北进攻。盘踞在晋西南的第二战区司令长官阎锡山早在7月即得到关于日本准备投降的报告,他认为,上党是军事上的必争之地,要巩固山西进而控制华北,必须先据上党;趁日军未完全从上党撤退之前,借其掩护派部队先把上党拿到手,最为上算。日本投降后,他立即派遣第十九军军长史泽波率1.7万人,于17日经浮山、沁水、安泽侵入长治地区,很快占领长子、长治、屯留、襄垣、壶关、潞城6座县城,收编伪军,加筑工事,企图以此为依托,进一步打通白(圭)晋(城)线,扩占整个晋东南,恢复其在山西的统治,并配合国民党军第一、第十一战区部队沿正太、平汉铁路向石家庄、北平(今北京)等地推进。

(二)国共重庆谈判

抗战胜利后,蒋介石慑于国内外和平舆论压力,同时因其内战部署尚未准备就绪,需要时间调集远在西南、西北的主力部队,立即发动内战面临种种困难。因此,蒋介石于8月14日、20日、23日接连3封电报邀请毛泽东到重庆进行谈判,共同商讨“国际国内各种重要问题”。

8月23日,中共中央政治局召开扩大会议,研究决定,今后对待国民党的方针是“蒋反我亦反,蒋停我亦停”,以斗争达到团结,做到有理、有利、有节。25日,中共中央发表《对目前时局的宣言》,明确提出“和平、民主、团结”三大口号,阐明中国共产党关于“在和平民主团结的基础上,实现全国统一,建设独立自由与富强的新中国”的主张。同时,决定毛泽东、周恩来、王若飞立即赴重庆同国民党谈判。26日,中共中央向党内发出通知,说明关于和平谈判的方针:在不损害人民根本利益的前提下,作出必要让步,以便击破国民党的内战阴谋,取得政治上的主动地位。并告诫全党,不要因为谈判而放松对蒋介石的警惕和斗争,“如果国民党发动军事进攻,我们就站在自卫的立场上,坚决彻底消灭来犯之敌”。

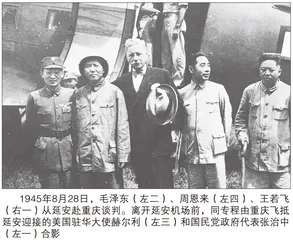

28日,毛泽东、周恩来、王若飞在张治中、赫尔利的陪同下乘专机抵达重庆。毛泽东不顾个人安危亲赴重庆这一行动,有力地宣告:中国共产党是真诚地谋求和平,是真正代表全国人民利益和愿望的。毛泽东等到达重庆后,受到各阶层民众的热烈欢迎,在国内外引起巨大反响。民主人士柳亚子称颂毛泽东亲临重庆的行动是“弥天大勇”。

战役经过

第一阶段:扫清长治外围之敌

对于国民党军队的进攻,党中央早已密切关注。8月20日,中共中央决定成立晋冀鲁豫军区,刘伯承为司令员、邓小平为政委。下辖冀鲁豫、冀南、太行、太岳4个军区。党中央和中央军委28日指示刘、邓:“集中太行、太岳优势兵力,首先歼灭阎伪进入长治军队。”31日,又指示:“阎部1.6万人占我长治周围六城,乃心腹之患,必须坚决彻底全部歼灭。”刘、邓遵照上述指示,针对敌孤军深入和分散守备的弱点,以及自身部队的战斗能力,确定了逐个夺取长治外围各县城,吸引长治敌人主力出援,力求在运动中歼灭,尔后再行进攻长治的作战方针。为在实战中提高部队的战术能力,在逐个夺取长治外围各县城时,以主力兵团一部轮流担任攻城任务,以地方兵团、游击队和民兵围困其他各城,不使敌人向长治集中。集结主力兵团于机动位置,准备于运动中歼灭由长治出援之敌。

8月29日,晋冀鲁豫军区参谋长李达率领部队包围襄垣县城,于9月1日发起总攻并歼敌800余人。襄垣的解放揭开上党战役的序幕。

9月10日,上党战役正式发起。根据部署,太行纵队向屯留之敌发起攻击。同时,太岳、冀南两纵队隐蔽于长治至屯留公路两侧,准备歼击长治援兵;以太行军区两个团及地方武装一部,隐蔽于长治东北山地,拟尾击由长治出动的敌援军。战斗发起后,长治守军果然出动6000余人试图增援屯留,但设伏地区个别部队过早暴露,敌与之略微接触后即退回长治。鉴于打援无望,我军继续执行原定作战计划。12日攻克屯留,歼敌2000余人。13日以太岳纵队攻长子,以太行、冀南等部队隐蔽于长治至长子公路,试图再次吸引长治之敌出援。而长治敌人对我军“围点打援”有所提防,没有出援迹象。17日冀南纵队攻克潞城,歼敌1000余人;19日攻克长子,歼敌2000余人;同日攻克壶关,全歼敌军。

至此,第一阶段完毕,攻克县城5座,歼敌7000余人,扫清长治外围敌据点,使长治之敌完全陷入孤立。

第二阶段:全力歼灭太原援敌

9月20日,晋冀鲁豫军区部队开始合围长治。鉴于敌人据守上党的企图,我军必须迅速攻取长治。如若主力久攻不下,而平汉路、同蒲路门户大开,蒋介石军队长驱直入,分割华北,将造成极为不利的战略态势。因此,虽然连日大雨,道路泥泞,但从全局考量,刘、邓首长决定力争短时间内拿下长治。部署兵力从东、南、西三面进攻,采取“围三阙一”的战术,有意放开北门,诱敌从北门出逃,以便在运动战中歼灭之。

战斗至24日,晋冀鲁豫军区部队占领长治城关多处据点,但守城敌军仍在拼命顽抗。此时得悉,在太原的阎锡山派第七集团军副总司令彭毓斌率领2万人沿白晋线南下试图增援长治。鉴于此,刘、邓首长于28日调整部署,转为围城打援,命令围城部队积极佯攻,迫使长治守敌加紧求援;同时调动太行、太岳纵队兼程北上,准备在运动战中歼灭敌军。10月2日,部队主力与敌援军遭遇于屯留西北。部队充分发挥夜战、近战优势,经过数日激战,敌溃不成军,纷纷缴械投降。敌2万援军,除约2000人逃回沁县外,其余全部被歼,彭毓斌被我击毙,数十名高级将领被俘。

第三阶段:追歼长治逃敌,夺取最后胜利

敌太原援军被全歼后,阎锡山电令史泽波撤回临汾。10月7日夜,史泽波率1万余人趁大雨弃城西逃,意图横穿太岳解放区撤回临汾。刘、邓首长命令太岳纵队跟踪追击,由虒亭抄山路直插沁水以北安泽的马壁一带,又命令太岳军区基干团、地方武装和民兵沿途截击、迟滞敌人。11日夜,太岳纵队第七七二团东渡沁河,占据沁水县端氏镇西佛岭村。12日中午,围敌于沁河东岸的将军岭、桃川一带。太岳纵队第二十团、士敏独立团(上党战役后晋升为第二十一团)、决一旅第三十八团(属太行纵队,上党战役中归太岳纵队指挥)及石本志率领的太行第四军分区主力第三十二团等奉命先后从佛岭庙方向分兵合围,堵住敌军退路。经数小时激战,除一小部分敌军逃脱外,其余西逃之敌全部被歼,史泽波被俘。

上党战役历时42天,共歼敌3.5万余人,晋冀鲁豫军区部队伤亡约4000人,先后收复襄垣、屯留、潞城、长子、壶关、长治6座县城。除沁县和武乡部分地区外,晋东南全境获得解放。

历史意义

(一)上党战役的胜利,加强了中国共产党在重庆谈判中的地位

军事斗争密切关系着谈判桌上的斗争。8月25日,在重庆谈判的毛泽东对即将返回上党前线的刘伯承、邓小平等同志说:“你们回到前方去,放手打就是了,不要担心我在重庆的安全问题,你们打得越好,我越安全,谈得越好。”当日乘美军飞机返回上党前线的刘、邓二人,即致电谢富治并上报中央军委,对于阎锡山入侵上党之敌,“我为消灭该敌,完全控制上党地区,并声援当前的国共谈判,巩固抗战成果”。数日后,在向太行干部传达中共七大精神时,邓小平再次强调:“我们上党战役打得越好,歼灭敌人越彻底,毛主席越安全,毛主席在谈判桌上就越有力量。”

蒋介石期望以军事行动向中共施压迫使中共代表在谈判桌上屈服,命张治中以“领袖秘示”方式致电胡宗南,称目前谈判“乃系窥测其要求与目的,以拖延时间,缓和国际视线,俾国军抓紧时机迅速收复沦陷区、中心城市”“彼(指共产党)如不能在军政令统一原则下屈服,即以‘土匪’清缴之”。可此役的演变并不像蒋介石、阎锡山所希望的那样。随着彭毓斌援军被歼灭、史泽波弃城西逃,上党战役胜负已成定局。此役给国民党统治集团以很大震动,加强了中国共产党在谈判中的地位,直接配合了谈判斗争。

10月10日,国共双方代表签订《政府与中共代表会谈纪要》(即《双十协定》)。国民党政府接受中共提出的和平建国的基本方针。双方协议达成“必须共同努力,以和平、民主、团结、统一为基础”“长期合作,坚决避免内战,建设独立、自由和富强的新中国”。重庆谈判的举行和《会谈纪要》的发表,表明国民党方面“承认了中共的地位”,同时使中国共产党关于和平建设新中国的政治主张被全国人民所了解,从而推动了全国和平民主运动的发展。毛泽东指出:“谈判的结果,国民党承认了和平团结的方针。这样很好,国民党再发动内战,他们就在全国和全世界面前输了理,我们就更有理由采取自卫战争,粉碎他们的进攻。”

(二)上党战役的胜利,保卫了抗日战争的胜利果实,在消灭阎锡山大量主力部队的同时,遏制了国民党军对解放区的进攻,改善了山西乃至华北的敌我军事态势

上党战役中,晋冀鲁豫军区部队以劣势装备战胜优势装备的敌人,消灭了阎锡山大量主力部队,给阎军以重大打击。第一阶段,前后歼灭长治外围县城守敌7000余人;第二阶段,歼灭敌太原援军约2万人;第三阶段,歼灭长治逃敌约1.1万人。这些敌军装备较好,战斗经验较丰富,战斗力较强。敌军3.8万人除少部分逃脱之外,绝大多数被歼灭。上党战役给阎军以沉重的心理打击。战役结束不久,阎锡山接到大同方面关于“大同情况日趋不安”的电报后,心惊胆战地说:“千万要把大同保住,可不能再像潞安那样啦。”至此,山西双方力量的对比发生巨大变化。

上党战役遏制了国民党军队对解放区的进攻,鼓舞了解放区军民的斗志,增强了打败国民党反动军队的信心。刘伯承说:“阎锡山的精锐部队,我们从没有正式交过锋,他们自以为不可一世,根本不把我军放在眼里。那么,如果我们打败了装备比我军优良的晋绥军,这个影响就会很大,因为他是抗战胜利后第一个把手伸向解放区,先打了第一枪的。上党战役是解放战争的第一仗,这一仗如果我们胜了,就是杀一儆百,给其他各路北进的国民党军一个样子看看。”

重庆谈判期间,9月19日,中共中央制定“向北发展,向南防御”的战略方针,即“完全控制热、察两省,发展东北我之力量并争取控制东北”、阻碍和迟滞国民党军开进东北。为此,中央军委指示:“晋冀鲁豫军区竭力阻滞并打击顽军北上部队。”平汉线为敌人主攻方向。一是平汉线联通华中、华北,由此到达平津地区最为便利,使平津地区成为进军东北的跳板和兵站;二是利用铁路交通线,分割解放区,方便日后军事行动的部署。刘伯承指出:“人家的足球是向我们华北解放区的大门踢过来了,我们要守住大门,保卫华北解放区,掩护我东北解放军作战略展开。平汉、同蒲是我们作战的主要方向,但现在的问题是阎锡山侵占了我上党六城,在我们背上插一把刀子,芒刺在背,脊梁骨发凉,不拔掉这把刀子,心腹之患未除,怎么放得下心分兵在平汉、同蒲去守大门呢?”由此,先打上党,可以甩掉包袱,稳定后方,争取全局的战略主动。

上党战役的胜利,为我军之后在河北邯郸战役歼灭国民党军马法五部奠定了坚实基础,保证了平汉战役的侧翼安全,使军区主力能集中兵力对付沿平汉线北犯的国民党军。而两次战役的胜利,对于堵住国民党军北上道路,保证我军在东北的战略展开,守住华北解放区的中央大门有着重要意义。