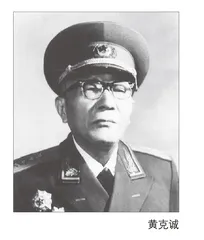

黄克诚家风

作者: 冯寂然

家是最小国,国是千万家。家风的“家”,是家庭的“家”,也是国家的“家”。倘若优良家风如徐徐春风吹遍每个“小家”,那么优秀传统美德必定会在中华民族大家庭生生不息、薪火相传。抓党风,落实到“小家”,就是抓家风家规。开国大将黄克诚的家风,充分体现了这个意义。他常常提道:“从严治党,治家是其中的一部分。高级干部必须从严治家。抓党风是要落到实处的。 ”

订家规数条,凡事廉洁奉公

黄克诚是遵守党规党纪的楷模。他做事讲原则、办事守纪律、不虚伪不贪功,始终做到廉洁奉公、公私分明、两袖清风,这种可贵品质是他从革命年代就奉为人生座右铭且一路锤炼出来的。

黄克诚率领新四军第三师转战苏北时,有一次,他在冬夜里率部进入阜宁县一个村子,老百姓因当时受认识上的局限都不敢开门。黄克诚便命令部队在村里房前屋后草堆旁寻找避风处休息。当时,他的夫人唐棣华还带着刚满周岁的孩子随队行军,警卫员想要给他们找间房子,黄克诚严厉制止,把妻儿也同样安排在草堆旁。

1949年10月下旬,黄克诚率领一批干部从天津南下湖南。此行,他是奉中央命令赴任湖南省委书记的。随他南下的还有夫人唐棣华和1岁的小儿子黄晴。途经武汉时他在会见四野和华中局领导后,去岳母家接6岁的长女黄楠和5岁的长子黄煦。他们是黄克诚1945年从苏北进军东北时寄养在岳母家的。两个孩子满脸新奇害羞地看着他们,躲着不肯喊爸爸妈妈。

一到湖南,黄克诚就对唐棣华说:“棣华,今后孩子们就和我们生活在一起了,条件比过去好了,但一定要记住,我们是党的高级领导干部,高级干部的家风影响着党风政风。我们的一言一行对子女、对周围人都会产生影响。从今天起我们家要订两条规矩:一是不准动用公家的汽车办私事;二是不准向公家伸手要照顾。”

唐棣华立即表示赞成。在她心里,这样的规矩其实早在她嫁给黄克诚时就定下了。

1949年,正值湖南闹饥荒,严重水灾致使很多农田颗粒无收,加上有些私商囤积居奇,使得粮价飞涨,市场紊乱,人心不稳。黄克诚10月31日抵达湖南长沙,次日早上就上街“微服私访”了一番。满心忧虑回到家,见到长子黄煦争吃警卫员的黑面馒头、不肯吃米饭,他大为生气。

湖南当时有大量南下部队,很多战士都是北方人习惯吃面食,而湖南的主食是米饭,北方战士吃不惯。于是,后勤部门特地一周两次给北方战士配发黑面馒头作为主食。警卫员是北方人,每周按规定可以吃两次馒头。黄煦是第一次见到黑面馒头,好奇地嚷着要吃。警卫员忙将自己的馒头给了黄煦。

正在焦虑湖南百姓生计的黄克诚一时没顾及黄煦还是个孩子,劈头盖脸就是一顿批评:“不准抢要战士的粮食吃!不要见到好的、自己想要的东西都想要到自己手里来!你去大街上看看,多少人没饭吃,在讨米要饭当乞丐!比起老百姓的生活,我们的生活已经非常好了,不能挑挑拣拣!我们也没有资格挑挑拣拣!”训斥完黄煦,他又进一步告诫家人和工作人员:“以后不许再有这样的事发生。像这种情况大家不能由着小孩子们的性子,不能让他们动别人的东西、要公家的东西,在这个事情上帮他们就是害他们!”

此事让身边人很是长了记性。从此他们心里公是公、私是私,分得清清楚楚,十分自律。

新中国成立后,黄克诚先后被任命为中央军委秘书长、国防部副部长、总参谋长、中央书记处书记等职。按规定,夫人与子女可以享受相应的生活待遇。唐棣华却拒绝了,她说,我们一直是普普通通的人,孩子们将来也一定要过自食其力的生活。黄克诚也数次重申立下的“家规”:小车是国家配给我办公用的,不能私用;家属子女坐着公家的小车“抖威风”,不是我们党的作风,万万要不得!

从此以后,全家老少一直自觉遵守,从未逾矩。黄克诚的长女黄楠,直到15岁才知道父亲是个“大官”,那还是1958年,同学在报纸上看到黄克诚以总参谋长身份接见外宾的新闻时告诉她的。

物资匮乏的年代,买布都要凭票,黄克诚从不利用职权给家里特殊照顾。黄楠说:“我们的衣服很多都是外婆做的,穿坏了补好继续穿,再坏再补,没有新的”,给弟弟缝补线袜成了黄楠童年的一大记忆,她说:“家里的东西都是修到实在不行了才扔,最大程度上使用。”

在黄楠的印象里,唯一一次与父母一起逛商店是在1955年。当时,身居高位的黄克诚没有惊动任何人,和所有丈夫、父亲一样,陪妻子和孩子们逛商场。然而一罐可可粉却给这次难得的家庭出游添了一个小插曲。黄楠回忆道:“我头一次见可可粉,特别好奇是什么味儿,我母亲也想买。结果父亲一看,标价要八九元一罐,马上就放下了,坚决不让买。他说,可可粉不是生活必需品,用这八九块钱能资助老家上学的孩子两个月的生活费了,这是比尝个鲜更有意义的事。”

黄克诚很重视培养孩子们的品德。小女儿读小学时因上课说小话,在“操行”一栏被批了“中”。黄克诚知道后,便把她转到要求更严格的部队小学读书,希望能培养她的纪律性。他不喜欢对孩子们讲大道理,但若他们做错,他便会直接指出来。

20世纪80年代初,改革开放助推经济有了较大的发展,大家不必再捉襟见肘过紧日子,一些人在结婚的终身大事上开始兴起大操大办之风。

1980年春,黄克诚的小儿子黄晴结婚,一家老小包括身边的工作人员都沉浸在欢乐幸福的气氛中。然而,仔细看看这种气氛中似乎又少了点什么:没有大摆酒席的准备,没有高级贵重的家具,没有花花绿绿的布置。不知是哪位工作人员想到新娘进门事,便向黄克诚“请示”:能否用小车把新娘接进门?

黄克诚态度坚决地说:“摆这个谱有什么用?年纪轻轻的,不愿走路,坐公共汽车、骑自行车都可以来嘛!”有一个工作人员又善意地补充说,现在结婚大多时兴用小车接新娘。黄克诚最终还是没有答应。

最后,黄晴懂得了父亲的意思,骑上自行车把新娘接进家门。同时,也没有设宴请客,只是全家人聚在一起,邀请工作人员吃了一顿饭,就把喜事简简单单办了。

不仅如此,黄克诚还经常教育子女:“你们要靠自己的努力奋斗成才,不要靠我的什么‘关系’‘后门’,我黄克诚是没有什么‘后门’可走的。”他所立下的家规虽然严苛得几乎“不近人情”,更无什么物质宝贝给予子女,却给后代留下克勤克俭、艰苦奋斗、自立自强、拼搏进取的严格家风和严于律己、廉洁奉公、不搞特权、不谋私利的优良传统。

对待身边工作人员和孙子辈,哪怕是不起眼的小事,黄克诚也同样严格要求。

有一年冬天, 黄克诚不满7岁的小孙子黄健因夜里发烧没睡好觉,早上起床迟了,可要强的孩子顾不上吃饭硬要去上学。那天还下着大雪,司机王秀全见状心中不忍,便想要开车送黄健去上学。黄克诚夫妇发现后连忙制止:“现在你去送他一次,他就会想下一次,应该让他从小养成一个好习惯,不去依赖别人,更不能让后代人破了家规。”黄健很懂事,不撒娇无怨言,和平常一样顶风冒雪带病徒步上学去了。

还有一次,黄健的衣服扫到茶几上的茶杯,茶杯摔落地上碎了。秘书丛树品听到响声,快步走出来。见没有人受伤,长舒了一口气。他从唐棣华手中抢过扫帚边扫边说:“我来,我来。没事,碎碎平安。待会儿我去找管理员配一个。”黄克诚在一旁听到急忙说:“配一个?要问一下多少钱,把钱补上。”丛树品不以为然地回应:“一个杯子就算了吧,管理员会新换一个。”黄克诚板起脸说:“树品,你是军人,‘三大纪律八项注意’难道忘记了?损坏公物要照价赔偿,这是人民军队的老规矩,什么时候也不能违背。我是个老兵,不能因为打碎一个杯子事小,就不守规矩搞特殊。”

丛树品闻言面红耳赤地说:“是,首长批评得对,我立即去买一个配上!”黄克诚这才说道:“这就对了。茶杯虽小,也是公物!”唐棣华会心地附和:“对。树品你别管了,我这就去找管理员付款赔偿。”

黄克诚还经常告诫夫人:“抓党风是要落到实处的。对于我们来说,这个实处就是生活上不要和别人比,艰苦朴素的作风不能丢。还有,不管怎样,我们的子女不能经商。”

黄煦回忆说,言不及私,相待以诚,相争以理。这三句话是父亲在世时,传给他们兄妹四人的家训家规。黄克诚教育他们工作上要少谈私人的事;与人交往要说真话实话;即便是与人有争吵,也要拿道理说服对方。

黄克诚的崇高品德深深影响着家人,仅从他的4个子女没有一个经商的,这一点就可以看出。在黄克诚、唐棣华夫妇的教诲和熏陶下,黄楠、黄煦、黄晴、黄梅都很自觉,从小到大一直注意公私分明,“从我做起、从小事做起”,一门心思读书,在各自岗位上勤勤恳恳工作,从不向组织伸手要名要利,个个独立自强、事业有成、身正品清。也许在外人看来,这未免有些“迂腐”与“可惜”,但正因如此,黄克诚才顶天立地,令人敬仰。他留给后代的是价值连城的一笔宝贵精神财富。

正人先正己,严禁请客送礼

黄克诚经常教育亲属:“不要打我的牌子、旗子,不准利用我的关系开后门、走关系,要靠自己奋斗成才”“为人要正直清白,淡泊名利,工作以公众的利益、社会的利益作为准则”“不要去做人民反对的事, 不要去做老百姓痛恨的事”。

黄克诚的家乡在湖南省永兴县油麻镇下青村,是一个贫困山村。全家6口人,只有3亩多水田、2亩多旱田,一年辛苦劳作也只是勉强糊口。他曾说:“自幼至19岁,未知过冬穿棉衣是何滋味。”由于家境窘迫,他读书全靠亲戚资助。1920年,他考取了衡阳省立三师,乡亲们送衣、送物、送钱、送米,由大哥黄时玑用一个旧木箱挑着,送他去衡阳求学。在这里他走上革命道路。1928年湘南暴动后,他被敌人列为“暴徒首领”悬赏通缉。于是,他和两个战友来到家乡附近的太平山上打游击。他和战友在山上活动,大嫂想方设法把饭送到指定的地方。后来,敌人多次围村抓人,他都是在大嫂的掩护下脱离险境。新中国成立后,虽然他身居高位,但是大哥、大嫂一直在家务农。村里人纷纷劝大哥找黄克诚谋个差事,大哥却说:“他当他的官,我种我的田。”

黄克诚公事繁忙,回湖南工作一年多,也没能抽出时间回老家去看一看。这年初冬时节,大哥黄时玑到长沙看他。他自20岁离开家,除了大革命失败后回家乡躲避国民党搜捕时见过大哥,20多年过去了,这是头一回相见。大哥家一贫如洗,加上连年灾荒,苦得很。这次来,一是代表家里人、村里人来看看弟弟,二是想求弟弟给他买一件皮袄御寒。黄时玑身子骨虚弱,衰老得厉害,觉得冬天越来越冷,坐在火炉边,穿着棉衣也总像透着风似的。

黄克诚一口答应下来。在他心目中,大哥是普通老百姓的缩影。想起革命年代里大哥一家为他所担的风险、给予的帮助,别说一件皮袄,就是十件百件也应该。但那时,皮袄在湖南属紧俏商品,指标极少,虽然以黄克诚的权力,批办一件皮袄给大哥不在话下,可他绝不会批这个条。于是他给在张家口担任察哈尔军区司令员的王平写信,请他帮忙买件皮袄,哪怕旧的也行。皮袄买到了,黄克诚如数付了钱。说实在的,他就那么点津贴,平日里帮这个帮那个,现在帮大哥买皮袄后,就所剩无几了。别看他这次很大方,在自己身上花钱却出奇地抠门。可他并不在意,反而觉得平时节俭是有道理有意义的,否则哪能帮得上别人,又怎么能给大哥买得起皮袄?

大哥大嫂把唯一的希望寄托在儿子黄开衡身上。新中国成立后,大嫂对儿子说:“你去找二叔吧。他在长沙城里做了大官。也许,他能帮你找份好工作,找条出路。”黄开衡见到黄克诚,直截了当地说:“二叔,我要工作。”黄克诚问:“你的文化程度怎么样?”侄子回答:“只读过一年书。”黄克诚语重心长地说:“不错,大哥大嫂对我有恩,我真的好想念他们。可是,你文化这么低,干什么工作合适呢?依我看,你还是去煤矿挖煤吧。怎么样?”黄开衡连连摇头:“我不去挖煤。我要去读书。”黄克诚说:“读书?好!就去考湖南革命大学吧。”

第二天,黄开衡去参加考试,要求写一篇文章,题目是《什么是新民主主义》。他从未学过,无从下笔,自然没考上。黄克诚当时正兼任该校校长,却并未为侄子开绿灯,他说:“我看,你还是去衡阳铁路当个工人吧,当个信号工。怎么样?”但黄开衡还是坚持想去读书。见侄子决心这么大,黄克诚就把他送到长郡中学,在那里读初中和高中。临行前对侄子说: “我只能给你指一条明路,至于怎么走, 就靠你自己了。”黄开衡读书十分用功,高中毕业后考入中南政法学院。