行摄古巴街巷

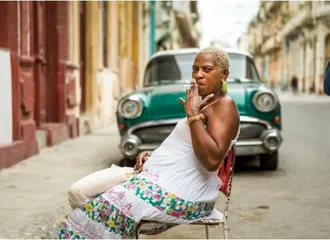

我曾在古巴短暂生活,那些日子里,我同当地居民一样,每天买菜做饭,从容度日,在街头巷尾记录这个国度的面庞和身影。生活在这里的人,给我留下达观、从容和朴素的印象。于是我也尝试用同样质朴的态度,以我的视角拍下心路历程。

在这里,没有任何人在线条、色块、几何形状中充当元素;没有任何人是高超玄妙构图法则中的因子。我也没有利用现代机械,蹲守或扫射,从而制造出一些动人的“瞬间”。我镜头中有的只是一个国家的冷暖,一些普通但真挚的身影。

晨光未醒时的哈瓦那真容海明威去过的酒吧

身处古巴时,总免不了在苦涩和愉悦、喧嚣和宁静、沧桑和辉煌之间,反复切换观感。一般说来,这些词之间总是相互对峙,壁垒森严,接壤之处泾渭分明。然而在古巴,这些矛盾的体验感却可以同时到来,并且相安无事。这个国家总能于悲喜、美丑、混乱和有序之间随意妆容自己。

古巴允许私有经济,但人们似乎并不热衷于此,这也许和购买力有关系。随处可见的个体商户,都有些漫不经心。农副产品和手工制品是最常见的摊贩经营项目。唯一欣欣向荣的,是旅游相关的行业,从业者似乎总是“饥渴”地注视着往来的游客。

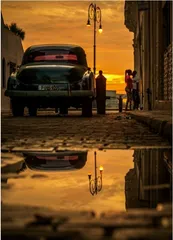

白日里,首都哈瓦那总让人感觉到被旅游业过度粉饰后,夸张的、不真实的欢愉。但晨时的氛围却截然不同。当朝阳染红天空,街巷里仍然有些昏暗,街灯的暖光很柔和,倒映在积水里,老爷车停在路边,有情侣在街头亲吻,让还在沉睡的街道,带着点微醺的浪漫。整个城市只在晨曦的瞬间,可以短暂端详到斑驳的面目,那些或堂皇或逼仄的街巷,呢喃着悲伤的故事,怆然和安详都近乎真切。所以我更喜欢哈瓦那的早晨。当商户开始稀稀疏疏招呼游客,这一切将消隐不见。

通常,认识一座城市需要时间,但有时深入街巷,一瞬间就能发现它与众不同的地方。

我在街头看到一个奥威尔式的符号“2+2=5”,这列算式在哈瓦那以涂鸦的形式大大咧咧地存在着,让我感觉到幽默和宽容。墙边的人注意到有人拍摄,一手捏着烟,一手随意地指向涂鸦,跟涂鸦搭配起来的“肆意”耐人寻味。

我追寻着海明威的足迹,走访了哈瓦那老城著名的五美分酒吧和郊外府邸。在古巴街头闲散的模样并不罕见,时间好像停下脚步。一辆停在街边的老爷车,吸引了我的目光。它只剩躯壳,引擎盖上是斑驳的痕迹,挂车牌的地方破了一个大洞,算是古巴的历史“遗产”。

老爷车是古巴特有的风景。对很多人来说,古典车或许是一种怀旧的产物。比如横空出世的大众T1小面包,被镌刻上摇滚、叛逆、冒险、自由的符号,成为那个时代青年的精神图腾。记得我曾在布拉格的列侬墙边,遇见一辆古董大众T1,来自西方的中年夫妇对它抚摸、留影,离去时又频频回头。这是对一个时代特有的情怀,让观者动容,那一刻,列侬墙都成了陪衬。

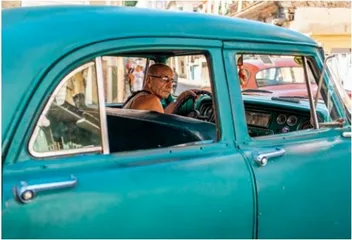

但在古巴,最传统的老爷车,并没有停留在人们的记忆里,它仍然存在,并不是作为一种情怀,而是作为满足城市刚需的交通工具。人们用厚厚的油漆和精湛的维修技术,掩盖着车体上的伤痕。哪怕六七十岁高龄的车,飞驰起来也绝无疲态。

在通常的认知中,古巴是个步履维艰的国家,然而,当我亲见各色老爷车形成车流,穿梭在街边喧嚣的音乐里,却无法做出同样的判断。因为我分明能在“被围困”的标签下,感受到自由、不屈和浪漫,这些好像都是古巴人基因里就有的东西。

街道两边是色彩斑斓的矮房子,不用刻意去寻找亮丽的风光,只是随手拍街边小景,也能凑出各种颜色。通常相邻的房子为了更好地辨认会涂上不同的颜色,但有的墙也会同时涂上好几种颜色,以作装饰。我想,古巴的风光和它的社会光谱一样,是一种超现实主义的、梦幻的,甚至有点调皮和稚趣。一面面有些破旧的外墙诉说着过往历史,偶尔一辆老爷车从身边悄悄驶过,我仿佛置身于20世纪50年代。

沉浸在歌舞中的国家乐队和跳舞的少女

我生逢红色音乐极盛时代的尾声,至今还记得那些铿锵的曲调歌词,还有苏联钢铁洪流下的小调柔情。古巴的那首《鸽子》在当时,却是个独特的存在,那时我身边的人们尚不熟悉探戈曲风,也没怎么接触吉他这类“新奇”的乐器。

后来,再听到和古巴有关的音乐,是零星的,比如一些拉丁主题的单曲,我爱带着它们去旅行,因为古巴的音乐一直都带给我旅行的感觉。直到卡米拉的《哈瓦那》出现,歌曲中是一个与印象截然不同、更陌生的古巴。从某种程度上来说,是这首歌曲让我再次想起了这个国家,并开启了前往古巴行摄的旅程。

1993年以后,古巴颁布了一个措施:城市农村地区都要建跳舞场。可见这是个热爱歌舞的国家。我在古巴那段时光,如果恰逢周末在街头漫步,都能听到欢快的鼓点和音乐。只要有音乐响起,人们就开始载歌载舞。舞一曲伦巴恰恰,足以忘记一切烦恼。我往往用特写镜头来捕捉奏乐舞蹈的队伍,或是少女们穿着华丽的舞裙,挽手臂、踏鼓点的身姿动人。用特写的手法,除了可过滤一些杂糅的背景,更能捕捉到他们沉醉在音乐中的表情,让观者的视线只聚焦在舞者身上。在这些人物特写里,古巴是热情的。有时在街头拍摄,面对我的镜头,少女们也毫不怯场,摆出各种优雅的姿态。

除了居民区的街道,餐厅、海滨大道、沙滩上……都有流动的乐队。随处可见的是这样的画面:在成排的彩色房子前或在绿茵墙下,几人组成的小乐队忘我地哼着小调。有的乐队成员还是年纪稍大的人,一开口就是一串沧桑、浑厚的调子。我所走访的古巴城镇,似乎都浸润在音乐里,热烈轻快的氛围让所有人如此快乐。

习惯了古巴的热情,也在某天夜里撞见过它寂寥的时刻。那天,我身在小镇特立尼达,夜间下起了大雨,热带城市的雨夜漫步通常令人身心愉悦。远远传来的音乐若有若无,那边应该是灯红酒绿,一如往日。而我所在的这条偏僻小巷中不见游客,脚下的鹅卵石被雨水冲刷,反射昏暗的灯光,提醒着我,它们是从19世纪沿用至今的道路。雨水哗哗打在路面上,而后顺着石头的间隙汇集起来,裹挟着潺潺流去。

对着铺满灯光的巷道按下快门的时候,我又想起哈瓦那的早晨,热闹舞曲之外,古巴寂静的早晨和夜晚都是一支柔和的小调。

寻找天真烂漫的笑脸运动的少年和手夹雪茄的中年

记录古巴人的生活,让我感到有趣。我一直觉得,跟世界上其他国家的人比较起来,古巴人有一种别样的生活习惯和方式,需要久久地融入其中,才能体悟一二。

我常常在街上拍到可爱的孩子们,之后端详他们的照片,发现他们的神态和姿势都带着淳朴。有一次,我在街头突逢暴雨,也许是我的所见所闻有限,从未在热带地区见过这般猛烈的雨。雨幕如同巨浪一般惊人,更惊人的是,雨中有一群活泼的孩子跑过,他们邀请我一起在暴雨中玩耍。

我没见过这样的阵势,只是矜持地站在一边看他们在雨中狂欢。雨水泼在身上,他们玩闹成一团,有的小孩还赤裸着上半身。最后他们扑倒在坡道上,毫不在意身边的雨水汇成流水,混着泥土,顺着坡道汩汩流下。