动物的“自由意志”

“自由意志”?

第一次听到“自由意志”这个词,即使还不知道它的确切含义,可能绝大多数人都会认为,“自由意志”恐怕只属于人类。人类的“自由意志”,可以让我们把冲动和欲望放在一边,不致让情绪主宰和压倒我们的理性。而其他所有动物,基本只能被情绪和本能所驱使。

当然,所有的动物都有能力做出自我选择。比如,它们会在接近或是躲避对方这两者之间做出决定;它们会挑选最合适的猎物;它们会选择在哪里筑巢;它们也时常犹豫不决或放弃下一步的行动。一只想获得交配机会的年轻雄性黑猩猩,会在雌性黑猩猩周围徘徊,伺机寻找机会。但是当该群体中的雄性首领盯着它时,它就会立刻脚底抹油般溜之大吉,因为它知道此时不能拱火,必须抑制自己的欲望,克制自己的行为。

动物的这些行为,就已经越来越接近美国哲学家哈里·G·法兰克福对“自由意志”的理解。法兰克福给“人”的定义是:不只是追随自己的欲望,而是充分意识到这些欲望。比如,某个人很想吃一大块蛋糕,但想到自己近期正在减肥,他就控制住了自己。这就是自由行为(单纯由欲望驱使的行为)与自由意志(意志的主动性和控制性)的区别。法兰克福认为,当一个生物体开始思考“欲望是否可取”时,他或它就拥有了自由意志。

为了验证这个想法,我们需要让动物处于这样的情境中:它们想要满足某种欲望,但同时,它们也有机会通过不采取这一行动,以满足另一种欲求。那么,动物会放弃自己眼前的一个唾手可得的欲望吗?答案是:它们必须有能力做到这一点,因为屈服于每一个欲望冲动的动物必然会让自己陷入困境。马赛马拉大迁徙中的角马在跳入想要穿越的河流之前会犹豫很久,因为水中正潜伏着致命的杀手——鳄鱼。年幼的小猴会等到小伙伴的妈妈离开视线后再开始打斗,以免被小伙伴的家长教训一顿。你的猫咪只有在你转过身之后,才会从厨台上偷走已经垂涎好久的肉。

可见,动物同样也会敏锐地意识到各种行为的后果,并且经常抑制最直接的冲动,以达成和获得更多、更好、更享受的欲望满足。

有趣的实验

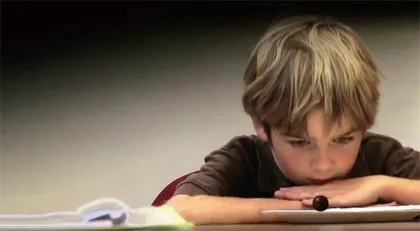

巧克力测试是一个面向人类儿童的克制测试。实验人员向孩子们承诺,如果他们在实验人员离开的时候仍然没碰过这个巧克力,就可以在实验结束后再获得一个巧克力。于是我们可能会看到这样的有趣画面:孩子努力克制着不去吃面前的巧克力,但又会忍不住地凑上去偷偷地舔一小口;或是将头扭开,不去看巧克力,以避免被诱惑。这就测试了相对于即时满足(当前的欲望),孩子们对“未来期望收益”的重视程度。

那么,在类似的情况下,动物们会怎么做呢?在一项研究中,科学家设计了一个机器,每30秒钟就有一个小糖块从其中掉出。动物等待的时间越长,获得的糖块就会越多。于是,一只黑猩猩耐心地盯着机器。它虽然有能力随时拆开这个机器,得到里面的东西。但它也知道,一旦动手拆开机器,就会导致后续不能再获得糖块。测试的结果是,黑猩猩和人类儿童做得一样好,延迟满足的克制时间甚至可以达到18分钟。

黑猩猩是公认与人类非常相近的动物,那么,换一种和我们有明显不同、智商差距较大的动物,结果会如何呢?比如鸟类,它会自我约束吗?

许多鸟类寻觅到食物后,原本都可以自己吞下,但它们却选择把这些食物带回给正在巢中嗷嗷待哺的幼鸟。在一些物种中,雄性在求偶期间会将食物送给它的配偶,而自己却在挨饿。在这样的情景中,自我控制是其中的关键。

研究动物认知的生物学家艾琳曾对一只名叫“亚历克斯”的非洲灰鹦鹉进行了许多著名的实验,时间长达30年之久。2007年,当亚历克斯去世后,又对另一只名叫“格里芬”的非洲灰鹦鹉继续了相关研究。在延迟满足任务中,格里芬同样可以经历长时间的等待。格里芬站在它的小栖木上,面前摆着一个杯子,里面装着一些它不那么“青睐”的食物,比如麦片,而格里芬知道,如果等待足够长的时间,它就有可能会得到所垂涎的腰果甚至糖果。为此,格里芬竟然可以等待长达15分钟。

在法兰克福对自由意志的定义中有一个关键点,就是动物是否理解它们正在对抗诱惑。它们能意识到自己的欲望,并在一些情景下主动控制欲望吗?当孩子们避免看巧克力或用手捂住眼睛时,显然他们感觉到了诱惑,他们可能会自言自语、唱歌、手足并用地做游戏,甚至干脆去睡觉,以免受这漫长等待时间的折磨。

美国心理学之父威廉·詹姆斯早就提出:“意志”和“自我力量”是自我控制的基础。儿童在巧克力测试中展现的行为正是这样,这些行为可以解读为他们在有意识地应用各种策略来转移自己的注意力,以摆脱困境——被眼前的巧克力诱惑而让自己失去未来的巧克力。

在机器糖块测试中,如果有玩具玩,黑猩猩便会坚持更长时间。它会把注意力放在玩具上,从而把自己的注意力从糖块机器上移开。测试中有一点表明,黑猩猩是有意这样做的,因为它在糖块测试中摆弄玩具的次数比平时多很多。

非洲灰鹦鹉格里芬也积极地试图“抗拒”面前的食物。在最长的一次等待中,当度过了一大半时间后,它把装有麦片的杯子叼起来扔到了房间的另一边。在另外几次测试中,它把杯子移到站在栖架时够不到的地方,自言自语,梳理自己,抖羽毛,打呵欠,或者干脆睡觉,有时格里芬还会大喊:“想吃坚果!”

自我克制

人类将自己看作最高等级的、最与众不同的生物,往往对其他动物的情感抱有偏见,不但认为其他动物都只有几种简单的情绪(这是一种毫无根据的观点),还认为动物都只遵循着自己当前的欲求做出每一个行为。这种想法其实是非常偏离实际的。

以一只黑猩猩妈妈为例。它的孩子被另一只年轻的雌性善意地抱走了,这在黑猩猩社群中是常有发生的。年轻的雌性黑猩猩会不由自主地被可爱的“小婴儿”吸引,总是想抱着它们。但缺乏育幼经验的它,动作很是笨拙。黑猩猩妈妈了解这一点,通常会立刻跟在这只年轻的雌性身后,发出呜咽的声音,请求它赶紧把孩子交还到自己手上。但这只年轻的雌性此时还不愿意交还,一直在试图躲避孩子的妈妈。这位母亲竭尽全力地抑制住自己抢回孩子的愿望,因为它担心对方情急之下会带着自己的宝贝孩子爬到树上,这会给它的孩子带来摔伤的风险。出于同样的原因,它也不能简单地去抓住孩子。想象一下,它们俩一个拉着孩子的胳膊,一个拽着孩子的腿,把尖叫的孩子夹在中间,这种情景的结果甚至想都不敢想。所以,妈妈需要保持冷静和镇定。它甚至会表现得好像毫不在意,它控制住自己,假装漫不经心地坐在附近,嚼着几片树叶,以示它不会因此失控或愤怒。然而,一旦年轻的雌性黑猩猩将孩子交还,一切都会立即改变。妈妈终于可以释放出自己压抑已久的担忧和愤怒,开始对这位莽撞的年轻雌性黑猩猩穷追不舍,一路宣泄着尖叫。整个过程让我们可以体会到,为了孩子的安全,它之前抑制住了自己所有的真实情绪,当还回孩子的愿望得到满足后,一切顾忌就消失了,这就反衬出它之前的情绪控制得多有耐心。

我们在生活中还能看到很多动物自我克制的例子。家里同时养着一只大型犬和一只小型犬的人经常会看到两只狗在一起玩。这时候,大狗总是十分克制且小心翼翼。如果每一只动物都去追逐自己当下最原始的欲望及冲动,它们的生命绝对难以承受这份“盲目”。其实,它们的反应大多都是对当前形势和各种可能进行自我评估后再表现出来的。这也就是我们认为动物都具有自制力的原因。

对于在群体中生活的动物们,为了避免冲突和惩罚,它们需要随时关注其他群体成员,以调整自己的欲望(至少调整自己的行为)。妥协是生活的一部分。在漫长的生物历程中,这些妥协和调整已经根深蒂固,既适用于人类,也同样适用于其他社会动物。我们确实需要认识到,在凌驾于内心冲动之上的理性控制方面,人类与其他物种似乎并没有那么大的差别。人类确实进化出了自由意志,但人类并不一定是第一批或者是唯一进化出这一特性的物种。