银行地产风险趋缓

作者: 杨千对银行而言,目前市场更关心的是未来是否会进一步降息,概率有多大?根据浙商证券的分析,2023年进一步降息的概率较低,但若经济超预期下行,则利率仍有可能进一步下降。

从中长期维度来看,由于有经济发展目标的明确诉求,中国市场利率进一步下行的空间有限。从规律来看,利率作为资金的价格,本质上与投资回报率相关,表现为全球主要国家的10年期国债利率和名义GDP增速基本匹配。

从目标来看,中国2035年人均GDP达到中等发达国家水平,对应2021-2035年复合名义GDP增速约为6.6%,根据GDP和利率回归结果测算,对应10年期国债到期收益率约为3%,当前10年期国债到期收益率约为2.8%左右,利率进一步下行空间有限。

从中短期维度来看,利率是否下降取决于经济增长动能是否修复。根据浙商证券宏观研究团队的预测,2023年经济增速中枢高于2022年,预测2023年实际GDP增速为5.1%,高于2022年3.5%的水平。潜在有利方向是防疫进一步动态优化,可能带来经济活力的明显回升与利率的企稳;潜在不利方向是海外需求的下降,与国内防疫对经济影响的不确定性。简单测算结果显示,名义GDP增速每下降1个百分点,对应10年期国债利率下行0.4个百分点。

息差进一步收窄空间有限

假设2023年经济企稳向好、利率保持稳定,预计2023年上市银行累计息差较2022年下降9BP,季度节奏先下后平,2023年二季度开始企稳。与此同时,预计2023年上市银行资产收益率较2022年下降7BP至3.66%,节奏方面先下后稳。主要驱动因素是LPR降息的影响,将在2023年一季度通过重定价的方式集中释放,并于2023年二季度后逐步消退,带动资产端收益率先下后稳。

在负债端,预计2023年上市银行负债成本率较2022年上升3BP至1.96%,节奏上先上后平,主要驱动因素是市场利率从2022年三季度的低点逐渐回升(DR007从8月初的1.3%附近回升至1.7%-1.8%附近),预计将带动2022年第四季度、2023年第一季度主动负债成本上行,后续随着市场利率企稳,存款降息红利逐步释放,负债成本率有望走平。

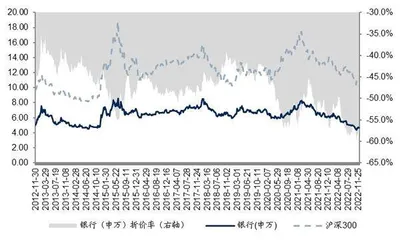

图1:申万(银行)PE 值降到5.0x 以下

从各类银行来看,中长期贷款占比小、个人存款占比高、市场资金净融出的银行,息差韧性更强,如国有大行中的邮储银行、股份制银行中的平安银行、城商行中的宁波银行、农商行中的常熟银行等;反之则息差面临较大收窄压力。总之,银行息差变化并不完全一致,不同类型银行息差韧性表现分化。

在利率下行趋势中,市场关心的是,若降息银行息差还有多少下降空间?浙商证券认为,为保证合理资本水平,银行息差下行空间已经极为有限,基本在2022年将触及平衡线,2023年下降空间有限。

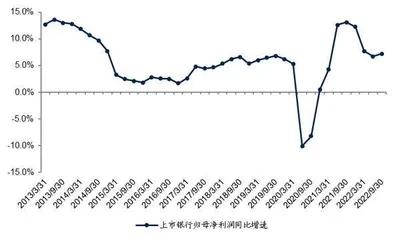

银行需要利润来内生补充资本,以支持实体经济增长。假设2035年中国人均GDP达到中等发达国家水平,不考虑外部资本补充的情况下,银行需保证8.9%的ROE方可实现资本内生补充。2021年商业银行ROE为9.6%,2022年以来继续同比下降,即将触碰平衡线。从盈利能力较好的上市银行来看,测算2023年上市银行净利润可支撑信贷增速为9.5%,低于2022年三季度平均11.5%的信贷同比增速;从盈利能力更弱的全行业来看,非上市的城商行、农商行盈利能力承压,恐怕将导致的信贷投放进一步出现缺口。

分红比例很难下降,否则将影响财政收入,并导致银行外部融资能力进一步丧失。首先,银行分红是财政收入的重要来源,2021年上市银行现金分红5466亿元,约62%流向国有股东,占2021年全国非税财政收入的11%;其次,如分红比例下调,可能导致银行估值继续下行,外源资本补充的困境加剧。

现在的问题是,若监管需要降息,而银行息差下降空间有限,未来可能会如何缓解银行盈利压力?根据浙商证券的分析,如被迫降息,未来有多种潜在路径可缓解银行盈利与资本压力。

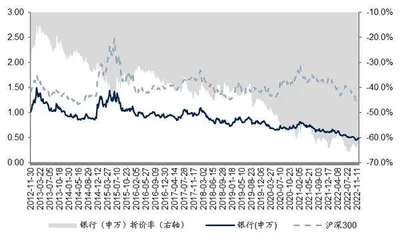

图2:申万(银行)PB 值降到0.5x 以下

从ROA来看,影响ROA的潜在措施主要是通过货币宽松、存款降息、兼并重组,缓解银行成本压力。货币宽松主要是降低银行主动负债成本;整体来看,中国存款降息仍有空间。与美国相比,2012年以来,美国平均新发生1年期定期存款利率为0.33%,比1年期国债利率低21BP。而中国1年定期存款挂牌利率为1.65%,实际操作中基本顶格上浮至2%(大型银行)、2.25%(中小银行),前者与1年期国债利率基本持平,后者则高26BP。值得注意的是,2%为新发生存款利率,银行存量存款成本可能更高。2022年上半年,国有大行平均定期存款成本为2.77%。兼并重组主要是通过减少银行数量,提升经营效率与风险抵御能力,缓解存款竞争压力。

从风险加权系数来看,《巴塞尔协议Ⅲ》最终版本即将落地,有望降低银行整体风险加权系数,带动银行业RWA最多减少20.8万亿元,节约比例约为9.8%。不过,对资本充足率尤其是核心一级资本充足率,监管出于审慎原则考虑,下调的可能性很低。

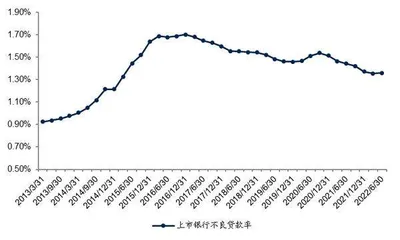

真实不良生成有望回落

展望2023年,上市银行真实不良生成压力有望稳中回落;从节奏上看,不良生成压力前高后低。主要基于基本面角度、经济动能有望修复、风险边际企稳等因素的考量。从节奏上看,预计2023年一季度或二季度真实不良生成压力见顶,后续将边际回落。

从流动性角度来看,地产领域信用从紧到宽,风险边际改善。结合近年来银行实际经营情况,银行主要风险领域在以下三个领域:

首先是地产风险,房企暴雷态势有望趋缓,保交房大力推进,有望驱动2023年房地产真实与账面不良生成率改善。其次是涉政业务,底线思维下预计不良生成保持低位。政府平台业务发生系统性风险的概率极低,弱区域弱资质主体可能出现零星点状风险暴露。最后是零售业务,风险生成取决于疫情防控和经济状态,2023年不良生成大概率不会坏于2022年。若防疫进一步动态优化,零售业务的需求和风险均有望迎来较大程度的改善。

总体来看,随着近期各项缓和政策的出台,地产风险暴露有望趋缓,预计2023年房地产真实与账面不良生成均有望改善。

从房地产政策来看,坚持房住不炒的总基调,边际改善托底经济。中央经济工作会议重申“房住不炒”,同时指出要“加强预期引导 ,探索新的发展模式,坚持租购并举,加快发展长租房市场 ,推进保障性住房建设”,“商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展”。当前房地产行业政策总基调为“在房住不炒的原则下,维护房地产市场平稳健康发展”。预计政策基调不会出现明显扭转,但会边际改善托底经济。

从信贷政策来看,满足房企、购房者的合理信贷需求,促进相关领域风险平稳化解。在房企融资端,预计信贷政策优先支持保障性住房开发建设;同时,鼓励银行发放并购贷支持优质房企兼并收购出险和困难的大型房企的优质项目。在需求端,会更好地满足购房者的合理住房需求,按揭贷款边际放松,稳定销售回款。往后看,如果后续经济和地产领域压力持续超预期,也不排除可能下调MLF利率和5年期LPR利率。

房地产行业流动性风险对银行资产质量的影响总体可控。前期部分高杠杆房企信用风险暴露,导致部分银行资产质量承压。未来,在政策托底不发生系统性风险、房价不存在大幅下跌的前提下,房企流动性风险对银行资产质量的影响是可控的。

地产风险暴露有望趋缓,预计2023年房地产真实与账面不良生成均有望改善,这主要体现在以下两个方面:

一是真实风险的维度,地产暴雷趋缓、银行减损。剩余可出险房企数量角度来看,暴雷节奏有望趋缓。截至最新,销售额前100强房企中有40家房企出险,前30强中14家房企出险。其中,2022年三季度和四季度,暴雷频次已经相较一季度和二季度的高峰期有所回落。金融支持地产政策不断加码,力度超市场预期,房地产企业流动性有望改善,银行可以减损。一方面,自下而上从项目层面注入保交楼专项借款和配套融资,银行自救减损;另一方面,第二支箭等政策持续加码,房企总部流动性边际改善。

图3:2022年上市银行不良贷款率稳定

二是账面风险的维度,展期可平缓不良生成压力。以“地产十六条”为代表的政策,使得银行可以“以时间换空间”,延缓风险暴露速度,争取化解风险的时间。针对存量贷款,政策支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期,自2022年11月起半年到期的,可以允许超出原规定多展期1年,可不调整贷款分类。一般开发贷融资期限上限为3年,政策规定展期上限为1.5年,多展期一年相当于给予地产项目额外2-3年的时间完工和去化。针对新增配套融资,自2022年11月起半年内,向专项借款支持项目发放的配套融资,在贷款期限内不下调风险分类,相应最长融资期限为3年。

监管力推的保交楼政策可使银行减损,预计保交房(地产风险化解)将成为未来金融工作的重心,银行受益于“减损”逻辑。由于保交房涉及的民众众多,关系民众切身利益和社会大局稳定,地方政府有责任推动保交楼。另一方面,房地产作为银行的压舱石资产,有动力推动保交楼,维持房地产融资市场平稳有序发展。

从静态角度来看,推动保交房有利于减少银行的损失,在项目足值的情况下,各类主体(相关的施工方及供应商、银行等)可以得到偿付;在项目不足值的情况下,各类主体的损失也显著小于烂尾状态。从动态角度来看,保交房使得房企流动性盘活,减少负循环,降低房企资不抵债的概率和严重程度。

银行推动保交楼的动力来自于减损,堵点包括合规、免责、押品等方面。首先来看动力,银行推进保交楼的动力主要来自减损,对银行资产质量的改善意义重大。

图4:上市银行归母净利润增速

其次来看堵点,一是合规堵点。开发贷提用受上限限制,额度上限为总投的70%且不高于总投-销售回款-土地购置费用;不能向地产项目公司投流贷。按照“地产十六条”,判断可通过新增配套融资业务类型,解决合规投资问题,后续关注配套融资的审批调整。

二是免责堵点。“地产十六条”提出新发放配套融资形成不良,相关机构和人员已尽职的,可予免责。这里的难点在于突破银行条线利益划分,需从上而下推动,后续重点关注银行对新增融资的责任划分、绩效考核等执行落地情况。