歼-10之路

作者: 馒头大师

一

1981年年底,邓小平看到了办公桌上的一份请示报告。报告来自时任国务院国防工业办公室副主任邹家华,报告的内容是:申请研发中国的下一代新型歼击机,预计初步投入5亿元。

从研发经费来讲,国外研发新一代歼击机,投入都在100亿美元以上,所以5亿元人民币的前期经费看上去似乎并不多。但是,那一年中国的全年财政收入,也就1000多亿元。但邹家华认为,这份报告,已经到了非打不可的地步。因为中国空军的战斗机,已经落后太多。

当西方强国用第四代战斗机作战时,中国空军只装备了少量歼-7和歼-8,列装最多的,还是数以千计的歼-6——那是西方强国早就淘汰的第二代战斗机。

战斗机领先一代,足以对上一代战斗机打出碾压式的优势,更何况是领先两代。

所以,在1981年年底,邓小平最终在邹家华的那份请示报告上批了这样的字:“新歼(新型歼击机——编者注)项目较为重要,前期投资5亿左右,目前花钱也不多,拟同意。”

砸锅卖铁,我们也要自己造。

二

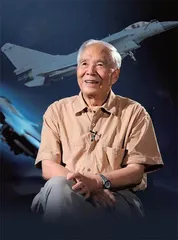

1982年2月11日,宋文骢接到一个电话,要他立即前往北京参加新歼项目的方案论证会。宋文骢当时是成都飞机设计研究所(611所)的副所长和总设计师。

宋文骢接到电话后,表示会立即出发。他同时了解了一下这次会议的背景:国家已经决定研发新一代歼击机,这一代飞机在性能上不仅要超过现在的歼-8,也要超过苏联当时的米格-23,争取接近美国F-16战斗机的水平。当时最主要的方案是沈阳飞机设计研究所(601所)提出的:在歼-13(1971年提出的设计方案,但研发一直不顺利)的基础上,进一步改进,争取制造出性能达到F-16早期机型的新一代战斗机。宋文骢接到的任务,就是带上几名科研人员,去完善该方案。不过,宋文骢在准备行李时,想了想,还是把歼-9的资料全带上了。说起来,歼-9是611所一个难忘的伤痛——这是他们曾牵头研发的新一代歼击机机型。从设计方案上看,歼-9的纸面数据已经具备和当时F-14等早期第四代战斗机全面抗衡的能力,但由于当时中国的工业底子太薄,歼-9的研制始终无法取得关键性进展,最终因为技术条件要求过高,在1980年被取消了研发计划。

但是,歼-9的研发过程也为科研人员提供了很多经验和启发。所以,宋文骢带上所有歼-9的数据,是希望届时给大家提供一些思路。他当时完全没想到,自己这个标准的配角,后来成了主角。

1982年2月15日晚,航空部军机局副局长王若松忽然敲开了宋文骢房间的门,问道:“你们有什么方案要汇报吗?”宋文骢吓了一跳:“没说过要我们带方案来啊!”而王若松的意见很明确:哪怕临时加点时间,你们也要发表意见。

随后,宋文骢和一起来的3个同事忙了一个通宵:他们从带来的资料里摘录了一些重要数据,徒手画了一些视图和性能表,准备重点介绍宋文骢最推崇的“鸭式布局”。所谓“鸭式布局”,简单来说,就是把战斗机的水平尾翼移到机翼之前,位于飞机前部,从飞机正面看像鸭子蹼,故而得名。这么做的好处是可以更好地利用涡流,增加操控性,但这个布局在当时是非常前卫和大胆的,且会大大增加技术的复杂程度。

会议进行到第三天的时候,主持人宣布了一项临时议程:请611所副所长、总设计师宋文骢发言。这是王若松为他争取到的15分钟发言时间。

事实上,开了3天会后,宋文骢听下来已经有些担心了。尽管601所的那个方案论证得很详细,也耗费了大量的心血,却还是给他一种感觉:等这架飞机最终造出来,肯定已经落后于其他国家的飞机。他认为,既然大家在20世纪80年代初要讨论20年后可以适用的主力战斗机机型,那么思路一定要再放开一些,胆子一定要更大。

于是,宋文骢走上台后,并没有直接讲解飞机的设计方案,而是先给大家描绘了他想象中的未来空战:超视距(空战双方在彼此视线之外)空战,中距拦截,电子对抗,子母弹……宋文骢提出这样一个问题:“如果我们的新一代战机达不到这些指标,那么研发它还有什么意义?”随后,他又谈了自己对飞机空中格斗能力的认识,拦射火控系统的发展,以及他一直想实践的“鸭式布局”。

短短15分钟的发言完毕,会场寂静无声。过了一会儿,开始有一些窃窃私语;之后,忽然有一个人鼓起了掌;最终,全场响起了热烈的掌声。大家鼓掌,是因为有人不仅给他们详细勾勒了未来空战的图景,而且告诉他们:我们国家也可以跟得上时代的步伐!

那次会议开了10天,最终决定:暂不公布结论。原先的计划是,按照601所的方案推进。但最终的结论是,两个所再做一轮方案,两个月后再论证。宋文骢提出的611所的方案,进入了考察视线。

一个大国的新一代战斗机,从方案到列装,要经得起全方位的检验。在之后的几年里,宋文骢和团队一起进行了无数次试验和论证,修改了无数遍方案,一步步勾勒出中国新一代战斗机的大体轮廓。

1986年7月14日,国防科工委正式批准新一代战斗机立项制造。新一代的战斗机,被命名为“歼-10”。而这个项目的总设计师,就是宋文骢,因为用的就是他当年提出的那套方案。这一年,宋文骢已经56岁,但他义无反顾。

三

1992年,歼-10已经完成全金属样机的制造。从1986年立项,到1992年造成第一架金属样机,过去了整整6年。在这6年里,宋文骢和他的团队披星戴月,攻克了无数技术难关。要知道,一架战斗机,由10多个大系统、近100个子系统组成。一般来说,一架飞机研制时,新产品的采用率不能超过30%。若超过30%,飞机研制成功的可能性将大打折扣。歼-10研发时采用了非常多的新设计、新技术、新工艺,新品采用率超过60%,因此,有人这样评价:失败的可能性极大。

宋文骢和他的团队,确实遭遇了很多意想不到的挑战,比如,制造一个小小的起落架。歼-10的起落架设计是“外八字”,倾斜角接近18度,当时国内没有办法制造,于是大家想到了和国外合作。但外国专家开出的价格是265万美元,这只是评审费,另外还要1100万美元的设计费。看到宋文骢犹豫,外国专家表示:“你们的技术、方案、人员都不行,这样的起落架你们是造不出来的!等你们干不了的时候,随时可以再来找我们。但那时的价钱,我们只能再协商了。”

宋文骢听了这话,火气上来了。他想起当初苏联专家撤走时,他所在的试飞车间里,无论是组装好的还是没组装好的飞机,都成了钢铁垃圾。他告诉同事:“啃别人的冷馒头,只能当乞丐。不要等,不要靠,也不要指望外国人会帮我们,我们要让歼-10的起落架流我们自己的血液!”之后,经过200多次试验,我们自主研发的起落架终于通过了验收。

宋文骢和他的团队处处为国家争取利益,但他们的个人生活一直很简朴。宋文骢当时的月工资,也就1000元左右。

出于需要,宋文骢必须对自己所从事的工作保密。在他“人间蒸发”的那些年里,他的弟弟去他家,看到他的书架上放了几本关于牙科的书,从此就一直对“宋文骢去当牙医了”这样的说法深信不疑。

但这一切,在宋文骢和他的团队看来,都是值得的。因为他们为之奋斗的那一刻,终于就要到来了。

四

1998年3月23日下午4点,歼-10的首位试飞员雷强终于等到了指令。这一天,是歼-10首次试飞的日子。当时,是试飞大队的政委陪雷强走到飞机边的。政委发现,这个身经百战的小伙子脸色通红,像喝醉了酒一样。当然,试飞前雷强是不可能喝酒的。政委给雷强测了脉搏——每分钟152次!经历过数十次空中险情并都化险为夷的雷强,此时此刻确实非常紧张——这是祖国最新一代战斗机的首次试飞,承载着多少人的期待!雷强进入驾驶座舱,放下座舱盖,向飞机旁的人挥了挥手,他发现试飞局的局长在流泪。

雷强后来回忆说,这是他印象中,第一次有人在他试飞前流泪,而且这个人还是他的领导。其实那时候他已经忘记了危险:试飞员本来就是一个高危职业,而他要试驾的是一架新品率超过60%的测试机,这和他以前试飞过的飞机完全不同。之前就有外国专家断言:“就算中国造得出新型战斗机,也培养不出新型战斗机的飞行员。”在国外的新型战斗机飞行试验中,都出现过摔机事故。“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。”但雷强当时完全没有考虑“不复还”的问题,他登机前说的话是:“今天只要飞机不爆炸,就是缺胳膊断腿,我雷强也一定要把飞机给弄回来!”

在众人的注视之下,雷强点火、滑出、加速、拉杆——飞机在巨大的轰鸣声中腾空而起。现场的所有人顿时欢呼雀跃,不少人已经泪洒当场。在按计划绕场3圈并完成各项测试动作后,雷强发现油表显示油量还有剩余,在向地面指挥人员请示后,多飞了一圈,随后才稳稳地降落在跑道上。

在蜂拥赶来的人群中,雷强看到了一个略显蹒跚的身影——已经68岁的宋文骢。雷强紧紧地抱住了总设计师宋文骢:“宋总,这才叫真正的飞机啊!”两个人都泪流满面。

五

2003年3月,生产出的首批歼-10战斗机,交付中国空军率先试用。在交付仪式上,宋文骢说了一句让在座所有人都动容的话:“歼-10到今年,已经18岁,终于可以参军了。”

之后的进展,可以称得上无往不利:2003年12月,歼-10双座型号原型机首飞成功;2004年,中国空军开始大规模列装歼-10战斗机;2005年,公开报道中首次出现了带有空中加油探头的歼-10战斗机;2008年11月5日,歼-10战斗机在中国珠海航展上首次亮相,此时的歼-10战斗机已衍生出单座及双座型号,航电系统基本上自主研发生产;2022年3月11日,巴基斯坦空军在卡姆拉举行首批6架歼-10CE战斗机接装仪式——这是歼-10这一代航空主战装备首次成体系、成建制出口。

在歼-10系列战斗机出口到巴基斯坦的6年前,被称为“歼-10之父”的宋文骢去世,享年86岁。从1998年开始,他就把自己的生日改成了3月23日。

(长 空摘自微信公众号“馒头说”,本刊节选)