重现罗马:西班牙古罗马艺术国家博物馆

作者: 王谦

梅里达位于西班牙西部,以保存极其完整的古罗马遗迹而闻名。你可能想象不到,这座如今人口不足6万的小城,在2000年前,却是伊比利亚半岛上最重要的城市之一。梅里达由罗马帝国开国皇帝屋大维于公元前25年创建,是罗马帝国设立在半岛上的三大行省之一卢西塔尼亚的首府。其城市建设遵循经典的罗马范式,剧场、竞技场、广场、神庙、引水渠等一应俱全。这些古罗马的宏伟工程如今散布在城市的各个角落,共同见证着这座城市昔日的辉煌。

然而8年前当我踏上前往梅里达的旅程时,对这些历史几乎一无所知。我心心念念的是去瞻仰心目中最优秀的当代建筑——拉斐尔·莫内欧设计的古罗马艺术国家博物馆。

朝圣之旅

一到梅里达,我就迫不及待地奔向目的地。虽然建筑的图纸和照片我在学生时代就已经看过无数遍,但第一次亲临现场还是有新的收获,游走其中,动态地感受空间,尤其是在从入口通往主展厅的路径上,莫内欧对空间节奏的精心安排令人印象深刻。

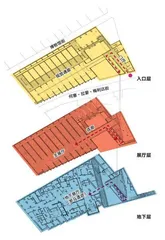

参观动线采用了“欲扬先抑”的设计手法。起始的门厅空间非常低矮,经过门厅后左转,一条视觉通廊豁然展开,视线可以直抵展厅最深处,精彩的空间在远方若隐若现,令人充满期待。然而,此时你无法径直通往展厅,门厅地面高出展厅一层,观众必须沿一条幽暗而封闭的坡道缓缓下行,莫内欧在这里故意拉长流线,继续制造悬念,钓足观众的胃口。在正式进入主展厅之前,参观者还需要经过一段连廊,透过连廊一侧的落地窗可以看到一段露天的古罗马道路的遗迹,这一短暂的视线停留像是为即将到来的空间高潮做最后的铺垫。当观众真正踏入主展厅时,空间的尺度骤然放大,在前面一系列的铺陈之后,此刻空间的高大开阔显得尤为震撼,使展厅呈现出一种超越其实际尺度的宏伟感。至此,整个参观流线的空间叙事也达到高潮。

向罗马建筑致敬

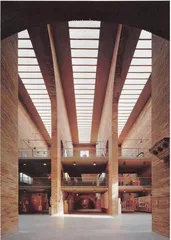

博物馆主展厅的平面参照巴西利卡(古罗马时期的一种厅堂类建筑)的形制,层层的拱门构成了宏伟且极具纵深感的空间,宛如教堂的“中殿”,连续的拱门在纵向上形成空间的主轴,在横向上又把展厅分成10个6米宽的小开间,这些小开间就成为主轴上串联的一个个小展厅。整个展厅空间结构清晰,主次分明。

在主展厅的尽头,从左侧高窗射进来一束光线,在墙面上留下一道印记。这道印记随着一天中太阳高度角的变化,呈现出不同的角度,像时钟的指针,记录着时间的流逝。这一场景让我想起罗马的万神庙,阳光透过穹顶正中央的圆孔在室内投下一个明亮的光斑,随着时间流转,这个光斑缓缓移动,仿佛一个精灵在大厅中盘旋。在这个完全静态、封闭、寂静的空间里,光是唯一动态的元素。这种在静默之中见证时间流逝的体验,唤起了一种无法言说的崇高感,这或许就是罗马建筑的精神所在。

莫内欧是操纵光线的大师,他能因应不同的情境,灵活运用多样的采光方式。如果说上面提到的直射光是空间中的点睛之笔的话,那么透过天窗、经由竖向叶片过滤得到的均匀漫反射光,则为整个展厅渲染出沉静温润的底色。在展厅的边缘,莫内欧设计了双层的墙体,内墙遮挡了外窗带来的直射光,光线沿着两层墙体之间的光井缓缓落下,恰好洒在下方陈列的雕像上,用自然光制造了类似于聚光灯的效果。

之后的几天,我参观了梅里达城中的古罗马遗迹。剧场和竞技场就在离博物馆不远处,遗址各处设有详尽的图解说明,观众可以结合实景了解古罗马公共建筑的结构及市民的日常生活。我最喜欢的一处遗迹还属引水渠,它独自矗立在城外一片空旷的草地上,鲜有游客踏访,烈日照耀下,残缺的结构在草地上投下清晰的阴影,那场景真是既宁静又壮观。我坐在不远处的一处树荫下,忍不住用笨拙的画笔刻画下了这一难忘的场景。赛马场位于城外稍远的地方,是古罗马人观赏战车比赛的场所,整个场地的长度超过400米,且非常空旷,个人并不推荐在炎热天气下前往。

参观过这些遗迹之后,在旅程的最后一天,我又去了一次博物馆,这次的感觉完全不同。过去两天在城市里游荡的记忆,在博物馆的角角落落里一次又一次地被唤醒。莫内欧把梅里达最具代表性的建筑元素进行抽象提纯,完全融入设计当中。重叠的拱门是最明显的例子,让人联想到竞技场、引水渠以及图拉真门(指位于梅里达的图拉真门,如今仅剩门洞)。瓜迪亚拉河边有一座9世纪摩尔人建造的城堡,城堡中央有一个地下蓄水池,从博物馆门厅通往地下展厅的坡道也很难不让人联想到通往地下蓄水池的坡道。可见这座博物馆不仅收藏了这座城市最珍贵的文化遗存,其建筑物本身就凝结了整个城市的历史记忆。

除了在形式上,在建造方式上,莫内欧也在向罗马建筑致敬。为了尽可能在细节上达到古罗马建筑的效果,他坚持使用古罗马建筑类似的建造手段,即砌筑砖墙外壳之后,再往中间灌注混凝土。这种建造方式呈现出的厚重感,是现代的幕墙工艺所达不到的。当然,为了不完全陷入仿古,莫内欧特意挑选了一种和罗马建筑里所使用的不一样的砖,这些砖的颜色并不均匀,使墙面产生了一种斑斑驳驳的沧桑质感。

多样的采光方式

透过天窗、经由竖向叶片过滤得到的均匀漫反射光,为整个展厅渲染出沉静温润的底色。

重叠的拱门

主展厅重叠的拱门让人联想到竞技场、引水渠以及图拉真门。莫内欧把梅里达最具代表性的建筑元素进行抽象提纯,完全融入博物馆的设计当中。

砖墙

博物馆砌筑砖墙外壳之后,再往中间灌注混凝土,这种建造方式呈现出的厚重感,是现代的幕墙工艺所达不到的。为了不完全陷入仿古,莫内欧特意挑选了一种和罗马建筑里所使用的不一样的砖,这些砖的颜色并不均匀,使墙面产生了一种斑斑驳驳的沧桑质感。

建筑大师莫内欧眼中的博物馆

·博物馆的基础要尽量避开遗迹,减少对遗迹的破坏。

·建筑结构的网格体系和遗迹的墙体偏离一个角度,这样即便有重叠,也能清晰地分辨出不同的历史图层。

·博物馆建筑与其中陈列的展品应该是一体的,应该尽量避免将展品完全的文物化。

在历史遗迹上建造

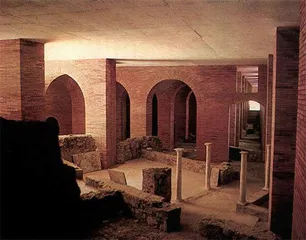

关于古罗马艺术国家博物馆的一个争议点是,整栋建筑是直接建造在一片发掘出的考古遗迹上的。当地政府最终还是将场地选定在这里,一是因为这里离剧场和角斗场很近,二是此处遗迹的重要性也较低,和罗马时期的城市轮廓进行对比,可以发现,博物馆正好是在城墙以外。

这让人联想到梅里达城里的另一处很有趣的古罗马遗迹——戴安娜神庙。文艺复兴时期的一个贵族将他的住宅直接建造在神庙的遗迹上,两个历史时期的建筑纠缠在一起又都清晰可辨,产生了很戏剧化的效果。

博物馆这种建筑为更好地保存、研究和展示历史文物提供了场所,另一方面我们也常常会感觉到,很多东西一被搬进博物馆就失去了它在原本所在的位置的那种魅力。例如教堂里的绘画,就应该在教堂阴暗的光线下欣赏,一旦被搬进博物馆,在明亮的灯光下,虽然看得更清晰了,更方便研究学习了,但是美感大大降低。雕塑也是一样,很多雕塑的艺术效果是和所处的场地紧密相关的,一旦搬进博物馆,切断了与环境的联系,精神意涵也大打折扣。

为了保护考古遗迹而诞生的遗址博物馆也存在类似的问题。这类博物馆通常的形式是,用一个巨大的顶棚遮盖住整片考古遗址现场,一方面使遗址免受风吹雨淋,另一方面方便向公众展示。但是这种呈现方式也有缺陷。现代建筑的结构往往要比古代的结构要宏大很多,因此其尺度比例对于古代遗迹的欣赏是一种破坏。

大多数的博物馆都是基于考古学家和历史学家的角度建立的,他们只关注以科学客观的视角呈现历史,于是过去活生生的日常用品或是艺术品,在博物馆里都被简化成只具有历史价值的文物而已。而建筑师想要唤醒的是对这些展品的审美上的共鸣和情感上的认同。

对于如何处理博物馆与遗迹的关系,莫内欧有很独到的见解。首先,博物馆的基础要尽量避开遗迹,减少对遗迹的破坏。其次,建筑结构的网格体系和遗迹的墙体偏离一个角度,这样即便有重叠,也能清晰地分辨出不同的历史图层。而且,莫内欧认为博物馆建筑与其中陈列的展品应该是一体的,应该尽量避免将展品完全地文物化。古罗马艺术国家博物馆的空间就很好地体现了这一点,莫内欧通过材料、光线以及空间尺度重现了古罗马建筑的精神氛围,观众身处其间,仿佛可以感受到这些残缺的雕像还是像千年前一样沐浴在古罗马的光辉之下。