一尊尼瓦尔风格造像背后的故事

作者: 暗物质

传说,公元前600多年前的一天,时年35岁的乔答摩·悉达多在菩提伽耶(今属印度比哈尔邦)的一棵大菩提树下,终证无上正等正觉,得道成佛。之后的45年间,佛陀走遍恒河两岸普度众生,直至耄耋涅槃,不生不灭,跳脱生死轮回。佛陀在世时反对一切形式的偶像崇拜,佛不是神,而是开悟的人,众生平等,人人都有慧根,但在佛陀圆寂后的百年左右,信徒们开始建造佛塔和菩提树台座等表现佛陀存在的具体象征以示敬仰,到公元1世纪,随着大乘佛教的兴起,佛造像艺术应运而生,从此佛教艺术进入新的视觉发展阶段。

贵霜帝国时期(约公元1世纪至3世纪),在古印度地区诞生了吸收古希腊雕塑文化的犍陀罗和承袭自印度本土化形象的秣菟罗这两种佛造像风格,这两种风格在公元4世纪至5世纪的笈多王朝完成了融合与转化,在古希腊雕塑艺术重视人体解剖学的写实主义基础上,融入古印度艺术对“和谐”与“平衡”的审美要求,造像面部柔和且富有理智神韵,通常带着一种沉静与冥想气质,自然流露出超凡脱俗的神秘美感,象征佛教教义中的智慧与慈悲,意味着古印度佛造像艺术巅峰的完成。

雪域之花

自贵霜帝国时期起,佛造像艺术随着佛教向周边地区传播扩散,比如以丝绸之路为通道传入我国后,到魏晋南北朝开启第一次汉传佛造像艺术高峰,是中国视觉艺术史上浓墨重彩的一笔。而其中另一朵从笈多风格主枝干衍生开出的花则长在喜马拉雅南麓山地的尼泊尔,即为近年来越来越受到重视的尼瓦尔风格。

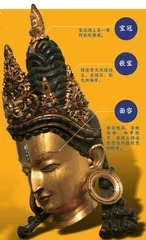

尼泊尔之于佛教具特殊意义,现位于尼泊尔与印度交界处的西南鲁潘德希县境内的蓝毗尼是传说中释迦牟尼的出生地,现存蓝毗尼摩耶夫人寺等公元前3世纪寺庙遗址,是每年无数佛教徒的朝圣之地。在公元7世纪,即尼泊尔的李查维王朝统治时期,普遍虔诚信奉佛教、生活在加德满都河谷的尼瓦尔人已经熟练掌握了铜像铸造技术,并且逐渐开始探索尼泊尔在地化的佛造像风格,彼时尼瓦尔的工匠们频繁往来于喜马拉雅山麓之间,开始为来自西藏等地的施主制作华美庄严的佛像,这一传统一直持续到现在。到公元12世纪至18世纪的马拉王朝时期,尼瓦尔风格走到了喜马拉雅佛造像艺术的巅峰,结合了藏传佛教和尼泊尔本土艺术特色:佛造像姿势优雅灵动,眼型细长而慵懒,拥有比古印度雕像更宽更具象征性的独特面容,广泛采用复杂细致的装饰性纹饰和金属镶嵌工艺,同时佛像的姿势和神态也逐渐多样化,既有传统的冥想佛像,也有展现更多教义的菩萨和神祇形象。工艺以失蜡法为核心,结合鎏金、嵌宝、抛光、镌刻、宗教仪轨等多道程序,分工明确,制作链条高度专业化,每道工序均由世代相传的工匠家族完成。

尼瓦尔风格造像最精美的传世作品之一是现收藏在英国维多利亚与阿尔伯特博物馆的一尊14世纪鎏金铜质莲花手观音菩萨像。像高93厘米,宽34厘米,重150千克,镶嵌有天然绿松石、石榴石、彩色玻璃等,菩萨的右手下垂,结成与愿印,左手本应托住莲花茎,遗憾的是莲花茎现已缺失,一顶五角宝冠环绕着高耸的发髻,宝冠顶上是一尊阿弥陀佛像。莲花手是藏传佛教中观音菩萨的常见身形之一。这尊造像躯体结构比例精准,呈三曲式S形,富有人性化与神圣感,面容饱满,杏眼微睁,略带微笑,表现出静谧慈悲与内蕴智慧的特质。造像上身装点有精细繁复的璎珞、耳饰、臂钏、手镯和胸饰等,下身着贴身托蒂(缠绕在腰部的长布,属于南亚男性传统服饰),垂带以富有动感的波浪状卷曲垂落,末端宛如飘动的水草,贴体处理依循身体结构,轻盈得恍若有吐纳之态。

背后藏刀

关于维多利亚与阿尔伯特博物馆所藏的这尊传世佛像,3年前引发了一场论争。2022年6月,纽约市立大学专攻被掠文物的黑市交易、艺术品伪造、博物馆盗窃等领域的艺术犯罪学学者艾琳·汤普森女士在美国社交媒体上发文指出,博物馆官方展牌上的说明资料存在严重误导,“1904年,由荣赫鹏一行人在西藏考察时收集而来”,这里“收集”用了collected,而在博物馆官网信息页上,写着的是根据1922年的博物馆购买记录存档,这尊佛像是“1904年由已故准将罗林在西藏日喀则地区获得”,这里“获得”用了acquired,两个动词在英语语境里都是中性词,随后艾琳引用多处文字影像历史资料,揭开了20世纪初那段发生在西藏的血腥历史。

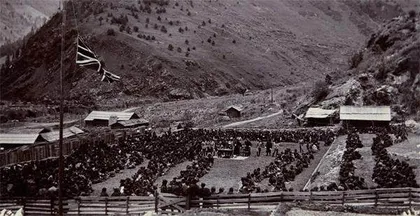

1903年,荣赫鹏,即弗朗西斯·扬哈斯本爵士,以边界通商问题为借口,率领装备精良的英军3000人入侵西藏。到次年3月,在曲美辛古,英军遭遇指挥官拉丁色、朗赛林率领的藏军的顽强抵抗,双方对峙僵持不下,英军提出可以与藏军代表谈判,藏军方面为显示诚意,同意英军提出的双方暂时放下武器的要求,而实际上此时英军已在暗中利用地形优势,架设重型武器,将藏军团团包围。谈判开始仅15分钟,英军军官突然开枪将拉丁色和朗赛林两位指挥官射杀,随即英军向已缴械的藏军猛烈开火,至少有600名藏军士兵倒在了机枪大炮的密集攻势之下,他们的鲜血染红了曲美辛古的泉水,史称“曲美辛古大屠杀”。1904年9月,清西藏地方政府被迫与英方签订了不平等的《拉萨条约》,内容包括向英方赔款、撤出边防设施、增开更多商埠、由英国监管商务事宜等,清朝政府代表未在条约上签字。条约签订后,荣赫鹏率英军于9月23日撤离拉萨,当时英国国内舆论对于英军的残酷暴行都多有谴责,至今《大英百科全书》在对荣赫鹏的介绍里依然对他持不屑一顾的态度。当然,这一切并未阻止在1904年12月,荣赫鹏因其在西藏的“突出贡献”受封印度帝国骑士团骑士。

英国传记作家查尔斯·艾伦在2004年出版的《雪中决战:荣赫鹏行动的真实故事》一书中指出,为了报复藏军的顽强抵抗,英军沿途北上的过程中,大肆烧杀抢掠村镇和寺院。1904年,威廉·贝农少校写给妻子的信件中描述了一件发生在江孜县白居寺的抢劫事件:当时英军士兵绑架殴打了一名喇嘛,并威胁如果不交代珍宝藏在哪里就要把他枪毙,喇嘛被迫指出了藏匿地点,士兵向将军汇报情况,将军告诉士兵可以留下自己喜欢的,其余的上交L.奥斯汀·沃德尔,沃德尔是大英博物馆的藏品搜集人。时至今日,用“荣赫鹏”为关键词在世界级拍卖行的官网上搜索,比如佳士得,能发现不少拍品来自1904年荣赫鹏部队入侵西藏时所得,维多利亚与阿尔伯特博物馆所藏的这尊造像只是成千上万件被英军掠夺的赃物的冰山一角。

艾琳的推文迅速引发关注,网友纷纷留言表示博物馆应该将佛像物归原主,博物馆官方回复表示正在采取切实可行的措施,研究如何解决馆藏存在的术语问题,网友随即质问博物馆难道仅仅只是术语使用不当的问题吗。2023年,博物馆修改了佛像展牌的介绍信息,比如将“远征”换成了“对西藏的军事侵略”,但这样文字上的修改够了吗?展牌信息应该如何解释暴力血腥的历史,同时又不否认博物馆自身的潜在责任?

殖民时期残留下的非法所得文物议题的确是一个复杂的国际热点。不免让人想到最著名的案例——希腊与英国之间那场关于大英博物馆所藏的帕特农神庙被盗雕塑旷日持久的“口水仗”,时至今日,哪怕英国国内民众都在高呼应该尽快归还,正视英国野蛮残暴的殖民历史,国际舆论基本也持同样立场,英国政府和大英博物馆的立场依然是“合法所得,拒不归还”。

现行国际公约,比如联合国教科文组织1970年《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》,确为追讨流失文物提供了一定的法理基础,但实际执行又面临诸多问题,例如时效性及适用范围等,而在流失文物年代久远的客观条件制约下,原属国往往缺乏翔实证据证明所有权或出处,流入国又多实行“善意持有”原则,即文物一旦被合法拍卖或藏于博物馆,即享法律保护,维多利亚与阿尔伯特博物馆的这尊造像就属于这类,所以“物归原主”只是众多网友朴素而真诚的愿望,不过即便如此,多年来国际社会并未放弃对此议题的探讨,或许有一天,流失文物终会找到漫漫回家路。

(责编:李玉箫)