蚊子和人类究竟是谁赢了?

作者: 差评君

据世界卫生组织统计,每年全球有超过70万人因蚊虫传播的疾病而死亡,可以说蚊子是真正意义上的人类第一杀手。蚊子存在的时间要远比人类更长,从远古时代人类就开始和这群嗡嗡叫的家伙斗智斗勇了。

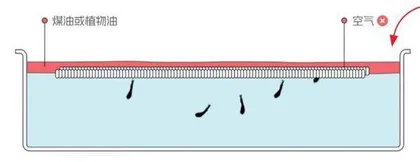

在古代,除了物理防蚊,人们发现燃烧某些特定植物产生的烟雾能有效驱蚊。北宋的《埤雅》中记载:“蚊性恶烟,以艾熏之则溃”。类似地,东南亚地区的人们常点燃香茅草,进行驱蚊。这种方法虽然有效,但缺点是人也受不了长时间烟熏。另一种简单直接的方法是,在蚊子容易繁殖的积水处泼洒煤油或植物油。原理很简单:油膜覆盖水面后,蚊子的幼虫无法呼吸从而窒息死亡。这种方法的使用限制更大。面对生命力顽强的蚊子,这些手段还远远不足。

化学药物的拉锯战

20世纪40年代,一种叫作“DDT(双对氯苯基三氯乙烷)”的化学物质横空出世,才彻底改变了人类与蚊子的战争格局。这种化学物质原本是用作农业杀虫剂,但人们意外地发现,它对蚊子的杀灭效果远超预期。简单来说,DDT通过干扰蚊子神经细胞钠离子通道的正常功能,使其神经系统持续短路或过度兴奋,从而杀死它们。DDT在当时存在着显而易见的优势,首先,它灭蚊的效率非常高,几乎立即就能击倒蚊子;其次,它使用起来简单又持久,直接喷洒,效果可持续几个月;最重要的是,它很便宜。

二战期间,美国军队首次大规模使用DDT来防治蚊媒疾病。战后,这种药剂迅速在全球推广开来。在被DDT处理过的地区,蚊子数量锐减,疟疾发病率迅速下降。世界卫生组织在1955年发起的全球消灭疟疾运动,DDT就是核心工具。这场DDT带来的革命让人类第一次对蚊子取得了压倒性的优势。然而,胜利很快遭遇了反弹。没过几年,科学家们就在一些地区的蚊虫种群中发现了抗药性。

1947年,在加勒比海地区首次发现埃及伊蚊对DDT的耐受性;随后,东南亚、非洲、中南美洲都报告了类似问题。面对DDT施加的巨大生存压力,蚊子展现了快速进化的能力。种群中那些偶然携带了能够抵抗DDT基因的个体存活下来后,将这些抗性基因遗传给后代,抗性基因在蚊群中迅速扩散(蚊子的繁殖速度极快,一次可以产好几百个卵,产出的卵三天就能孵化)。更严重的是,人们很快发现,DDT并不只是杀虫剂,它还是一种环境污染物。DDT难以降解,所以能在土壤、水体甚至动植物体内长时间残留。到20世纪70年代,多个国家陆续禁止使用DDT。

人类不得不再次寻找对抗蚊子的新武器。从20世纪60年代起,有机磷类和氨基甲酸酯类杀虫剂成为第二代化学武器。这些化学物质的核心原理是通过抑制蚊虫神经系统中的乙酰胆碱酯酶,造成蚊子神经失控、死亡。它可以直接在城市喷洒,杀灭成虫;也可以投放在积水中,杀灭蚊子的幼虫孑孓,从根源治理蚊虫。一时间,人类的蚊媒疾病控制工作又有了起色。

相对DDT而言,这些新药容易降解,环境压力小一点,被认为是更环保的选择。但仅仅几年之后,人们又在多个地区发现,蚊虫对有机磷杀虫剂产生了抗性。这一次蚊子的策略是,在自己的身体内建立解毒工厂,它们通过基因突变,产生了羧酸酯酶等昆虫解毒酶。在有机磷药物发挥作用之前,就将其分解为无毒的代谢产物排出体外。有机磷杀虫剂的效果于是就大打折扣了。到了20世纪70年代中后期,亚洲、拉美、非洲的一些主要蚊子品种,均已对双硫磷等药物产生了高抗性。有些地区的蚊子还学会了交叉抗性:对一种药产生抗性后,对结构差不多的其他化学药物也顺便免疫了。

面对接连的受挫,科学家们模仿天然除虫菊素的结构,然后进行研究且合成了一批更稳定、效果更持久的超级除虫菊素:拟除虫菊酯。它和DDT类似,都是影响神经细胞中的钠离子通道来杀死蚊子。我们现在家里常用的很多杀虫剂,都属于这一类。拟除虫菊酯一经推出,就凭借一堆美妙的天赋迅速成为公共卫生领域的新宠:对人畜低毒、对蚊虫高效;除蚊效果迅速;可降解;便宜……

从80年代开始拟除虫菊酯被大规模推广用以除蚊。随之而来的是药浸蚊帐、室内喷洒装置、电蚊香液等。进入21世纪后,越来越多的报告显示:蚊子对拟除虫菊酯,也在逐步免疫。日本团队检查了来自亚洲几个国家以及非洲加纳的蚊子后,发现一系列基因突变,使得一些蚊子几乎不受氯菊酯类杀虫剂的影响。在部分地区研究人员发现,有超过90%的埃及伊蚊 都已经有了针对拟除虫菊酯杀虫剂的超级抗药基因,抗药性水平已经飙升到原来的1000倍。

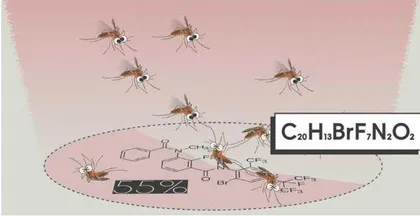

在喀麦隆,为了消灭按蚊对抗疟疾,2018年,世界卫生组织对长期使用的农作物害虫杀虫剂布维尼丁开了绿灯,将其添加到控制室内蚊虫的主要药物名单中。然而,仅在初次喷洒之后,就有55%的蚊子免疫,活蹦乱跳地躲过了化学屠杀。为什么蚊子会对一款以前从没有使用过的杀虫剂产生抗性?经研究后发现,这是因为农业上曾广泛使用了新烟碱类化学物质用来除虫,而这次的布维尼丁就属于这类化学品。在农业区,农药残留污染了蚊子幼虫的滋生地,人们早就在不经意间就筛选出了具有抗药性的蚊子。传统的化学药品的路似乎真的走到头了。

绝育灭蚊新角度

既然化学药物没有效果,那有没有可能像油泼法一样,从一开始就不让蚊子孵化出来呢?有的,而且已经在大规模的试验中了。有人一定看过研究人员将数千万只蚊子放归自然的视频,当然,他们释放的都是不会吸血的雄蚊,而且这些蚊子都经过了绝育处理。早在20世纪50年代,不育昆虫技术就被用于螺旋蝇并且取得了很大的成果。这种手段利用辐射破坏昆虫的精子DNA,使其无法产出有活力的下一代,从而达到灭虫的目的。

但是相比于被绝育后的雄蚊,野外的雌蚊更愿意和那些没有经过改造的野生雄蚊交配。中山大学团队在进行蚊虫绝育实验时,也发现了这一问题。为了解决这个问题,他们让雄蚊在飞走前感染了沃尔巴克氏体。

沃尔巴克氏体是一种寄生细菌,它本身对蚊子无害,但科学家可以通过基因编辑技术改变这种细菌,从而让感染了不同类型细菌的蚊子之间无法正常繁殖。中山大学利用这点,创造出携带不同沃尔巴克氏体菌株的不育雄蚊,这样一来既解决了雌蚊不与之交配的问题,也让少数蚊子即使侥幸逃脱辐射的绝育,也会因为细菌不兼容,而导致交配后无子嗣存活。

未来,我们或许可以把绝育灭蚊和化学灭蚊结合一下,基于基因编辑技术的等位基因驱动策略,直接把蚊子与抗药性相关的基因剪掉,并粘贴上对杀虫剂敏感的基因版本。与单纯的绝育灭蚊不同的是,这种蚊子是会产生后代的,杀虫剂敏感基因能重新在蚊群中扩散,逆转已经形成的抗药性。如此,化学杀虫剂就又能起作用了。

就算不育灭蚊,也并不完美。释放数以千万计的不育蚊成本高昂、难度巨大;而且一旦停放或减少投放,蚊子数量又可能卷土重来。此外,生态平衡的问题也让科学家头疼——蚊子虽然招人厌,但也是某些鸟类、鱼类的天然粮食,完全灭绝蚊子,会不会带来生态连锁反应,目前科学界也还没有一个明确的答案。大自然从不缺乏想象力,谁也无法保证蚊子会不会在未来进化出更高级的抗性,甚至绕过这些最新技术。也许灭蚊路没有终点,只有不断升级。

(责编:南名俊岳)