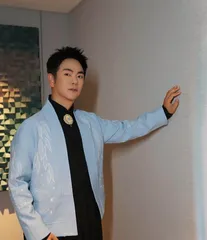

张晓龙 在喧嚣中铺陈文化经纬

作者: 郭蔷从海昏侯墓的青铜编钟到长白山的碎花棉袄,

他以“青春之轻”托举五千年文明之重。

当娱乐狂潮席卷文化疆域,

这位掌灯人正用幽默化解厚重,

让古老智慧在当代血脉中偾张。

当娱乐成为传统文化渡船

2025年《少年中医说》中,张晓龙示范“把脉”的片段引发百万级传播。镜头里他三指轻按少年腕部,讲述“寸关尺”如何对应人体山河。“这不是我的功劳,是千年智慧自己会发光。”他更愿将自己定位为“文化摆渡人”——当节目里少年们在医圣故里采挖黄精,观众跟随镜头辨识叶片纹路时,严肃的《黄帝内经》已化作山风拂过耳畔。“中医治未病”的话题引发网络热议。“这叫‘血脉觉醒’!”轻与重的辩证始终缠绕着张晓龙。面对“综艺稀释文化浓度”的质疑,他引用《论语》回应:“‘学而时习之,不亦说乎’,老祖宗早明白快乐才是最好的老师。”当院士讲解“十八反”药性禁忌时,总有少年举起沾着泥的党参追问:“它甜滋滋的,为什么不能配绿茶?”

“我想让年轻人知道,中医不是古籍里的符号,而是刻进东方人DNA的生命智慧。”他提及学者蒙曼的启示:“在敦煌讲飞天壁画时,她不说‘犍陀罗艺术东渐’,而说‘这些飘带像不像奶茶店的波波球’——文化传播需要翻译器。”

云浮新兴县的拜师礼重现是另一场“行为翻译”。张晓龙强调“礼”的留白。“现在复原图喜欢把礼器画满纹饰,但宋代崇尚极简美学。就像‘六尺巷’典故,礼的精神内核不在三跪九叩,而在‘让他三尺’的尊重。”他指出仪典核心:“礼是尊重的外化——对天地敬畏,对邻里仁爱,对生命珍重。”

张晓龙拆解五礼密码:

·吉礼(祭祀)承载“国之大事,在祀与戎”的敬畏;

·宾礼(外交)藏着张骞通西域的开放胸襟;

·嘉礼(婚冠)记录个体生命的璀璨节点;

·军礼(征伐)与凶礼(丧葬)则构成家国命运的刚柔两面。

“‘轻量化’实践,恰是文明种子的破土”

2024年《中国好传承》主打“治愈系轻旅行”,身为主理人的张晓龙表示:“这个轻字可以理解为年轻的轻。当00后穿着汉服逛博物馆,在火锅里加枸杞当归,文化传承早变成青春的生活方式。”

这种理念延伸至《话说山海》长白山篇。他让红绿撞色的花棉袄变身时尚单品:短款上衣配曳地长裙,土味床单竟走出高级感。“东北审美具备多样性——冰天雪地需要鲜亮色彩,我们要把生命的炽热穿在身上。”张晓龙认为,当花棉袄在T台焕发新生,仪式感正剥离形式枷锁,回归本真。“披床单扮古人是我们最早的艺术启蒙,那些鲜亮印花是对热烈的渴望。”

在《中国考古大会》的录制现场,张晓龙蹲在青铜雁鱼灯前久久凝视。“烟尘通过雁颈溶于水,两千年前的环保设计!”当专业术语让观众却步,他以“小白视角”发问:“为什么天坛蓝瓦比紫禁城金瓦更尊贵?”原来祭祀苍穹的蓝色,象征人类对宇宙的至高敬畏。

“轻旅行不是轻重的轻,”在零下30℃的长白山林海,他带着00后学员用花布创作时装:“东北人披床单扮公主和侠客的童年游戏,恰是最原始的美学启蒙!”红绿撞色的传统纹样在雪地里绽放,被网友称为“冰原高定”。这种举重若轻的智慧,源自他对年轻世代的深刻洞察。“当孩子们说‘血脉觉醒’,实则是文化自信的喷发。”他拒绝将传承视为沉重负担:“穿汉服逛街、用药膳煲汤、把甲骨文设计成手机壳——这些‘轻量化’实践,恰是文明种子的破土。”

舞见众生——快乐就要动起来

在《话说山海》中,张晓龙挥动朝鲜族长刀跳舞,寒光流转间,既有渔猎民族的刚毅,又蕴藏“柳手鹤步”的东方韵律。“舞蹈,它让我从吉林农村走向更远的世界,更教会我用肢体阅读文明。”这位民间民族舞出身的中国古典礼仪研究者,始终保持着对身体的虔诚。古典舞的“拧倾圆曲”,朝鲜舞的“柳手鹤步”,在他眼中都是文明密码:“水袖一甩可见汉唐气象,刀尖微颤藏着渔猎民族的坚韧。”即便腰椎伤病让他减少舞台表演,他仍在短视频里即兴起舞:“歌咏之不足,故手之舞之足之蹈之——快乐就要动起来!”

这种跨界思维也注入影视创作。担任《云归喜事》制片人时,他在轻喜剧框架中植入礼制细节:“古装剧不必沉重如史书,不必总是正襟危坐,它可以是一味让观众会心一笑的文化香料。”

采访的前几天,张晓龙凌晨3点才出摄影棚。“做演员、礼学指导甚至制片人,都要承受高强度工作,你没有好身体完全无法负担这种强度。”

而礼学传承始终是他的灵魂使命,《甄嬛传》让张晓龙声名大噪,“影视创作需要呼吸感。”他展示剧中的“三跪九叩”镜头:“动作经得起考据,但影视不是历史复刻——真正的礼学指导,要做传统的‘转译者’而非‘复读机’。”

“做文化传播者,既要当‘信徒’也要做‘译员’。”他这样定义自己的角色。当被问及是否疲惫,他说:“徐霞客‘朝碧海而暮苍梧’,我们每个人何尝不是当代徐霞客?只要热爱,山海皆可平。”

在进行礼学指导的工作中,团队经常纠结于复原度,他则表示:“如果礼仪让人望而生畏,便是本末倒置!当工作遇见阻力时,他翻开手机相册,海昏侯编钟的绿锈在屏幕上泛着幽光:“两千年前的匠人不知作品能否传世,仍选择极致投入——我们掌灯前行,不为看见终点,只为让后人有光可循。”