“偷感”,怎么个事?

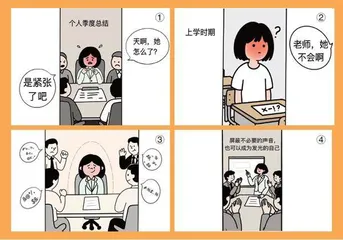

作者: 张淑丽嗨,朋友,你有过那种体验吗?校园里,迎面走来相识的人,大脑会不自觉地在“打招呼”和“看不见”的选项之间反复摇摆,下意识各种装忙碌:或低头摸口袋,或翻看手机不抬头;课堂上,面对老师的提问,明明有正确答案却仍一秒“红温”,“发言羞耻感”让内心久久不能平静;收拾利整地出门,对投来的注目总是很忐忑,既怕别人看见又怕别人看不见……如果你也如上所述,朋友,那你可能“偷感”有点重哦!

“偷感”是什么感?作为风靡年轻人群体的流行用语,“偷感”被用来描述一种稍显拘谨的生活状态和不够松弛的行事作风,意指那些不愿被关注、不喜被打扰、不想成为焦点的人,做事情总像小偷一样偷偷摸摸、小心翼翼。客观地说,“偷感”一词并不带有贬义,更偏向于中性词,而“偷感”现象在人群中也并不少见。生活中很多人喜欢默默做事,低曝光生活,他们认为被过多关注会带来不适,易导致局促或惶恐,增加不安全感。

“偷感”,通常会被大家理解为社恐、害羞、内向等原因所致。不过,从心理学看,它其实是一种防御机制。心理学家弗洛伊德最早提出了防御机制的概念。心理防御机制,简单讲,就是指个体在压力情境下,为缓解身心紧张状态、达到心理平衡与稳定的一种适应性倾向,比如压抑、投射、升华、补偿、合理化等。对于大多数人来说,渴望得到认同与肯定,在意外界的评价与审视,是其在社会化过程中形成的习得性认知。所以,在公开场合或被人注目时,个体内心总会不自觉地感受到紧张,会对自己的表现和他人评价的敏感性显著增强,会放大甚至过度捕捉外界反馈,继而产生强烈的情绪压力和心理负担。于是个体下意识地启动防御机制,比如频繁喝水、避免目光接触、降低存在感等行为以缓解焦虑,因而也就从外在表现上带着点“偷感”。

有点“偷感”,其实没什么大不了。作为一种防御策略,“偷感”可以有效降低社交焦虑,提升个体的心理安全感;不过,“偷感”太重,则可能适得其反,易使个体缺乏自信心,自我效能感低,影响身心健康和生活质量。那么,我们如何才能不被“偷感”所累呢?

第一,正视“偷感”,也要直视自我。“偷感”没有对错,说到底,也不过是我们为自己设置的安全缓冲区,可也仅仅是缓冲区。在这个世界上,能带给我们真正安全感的,只有我们自己,靠“偷感”撑不了太久。与其掩饰,不如蓄力。自己羽翼丰满,才能让安全感如影随形。

第二,对冲“偷感”,有时候需要点“钝感”。不要被别人的看法捆绑住手脚,不要沦为外界审视与评判下的提线木偶。凡事不困于心。与其讨好,不如专注。学会关闭耳朵,聆听内心。和自己同频,才会获得真正的平和与坚定。

第三,和“偷感”说拜拜,珍爱自己。限量版的人生,每个人都是孤品,都值得珍重。在这场绝无仅有的生命旅行中,与其思虑,不如热爱。大方做人,大方做事,大方做自己。做舒展的自己,痛痛快快去探索,酣畅淋漓去体验,别让“偷感”束缚手脚。

年轻,就要肆意、热烈地生活!偶尔“偷感”,博君一笑,罢了。

(编辑·谢奇睿)

张淑丽,佳木斯大学马克思主义学院副教授、哈尔滨师范大学在读博士、国家二级心理咨询师、黑龙江省心理学会会员、黑龙江省科学社会主义学会理事、全国高校思想政治理论课“教学能手”。擅长于青年发展咨询与服务,先后主持参与省级等各级各类课题十余项,发表高质量学术论文十余篇,出版教材4部。