唐赤金走龙

1970年秋日的西安南郊,工人的铁锹无意间叩开了时间的封印。当何家村地下的双层陶瓮与银罐重见天日时,千余件盛唐珍宝中,一组拇指大小的金影悄然苏醒——这便是震惊考古界的唐代赤金走龙。在隔绝氧气的银罐庇护下,一组金龙历经千年仍金光灿然,连细若发丝的鳞片都完整如新。

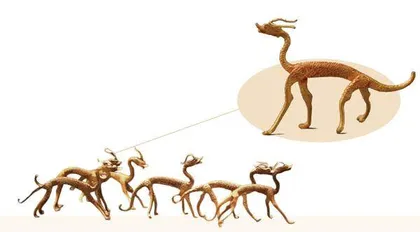

这组国家一级文物堪称微观艺术的巅峰:最高仅2.8厘米的身姿,却完整呈现“S”形流线龙体。焊接而成的四足稳稳踏空,双角如藤蔓般盘踞头顶凹槽,每片不足毫米的鳞甲都经过细密錾刻。不同于明清飞龙的张扬,唐代工匠以静制动,让龙须自然垂落,尾部以15度弧线优雅上扬,恰似即将抬爪启步的瞬间定格。它们是盛唐金器铸造工艺的活字典,仅0.1毫米的焊接缝隙证明着千年前高超的焊接技术。

据学者研究,这些小金龙极有可能是道教投龙仪式中所用的法器。在古代,帝王为沟通神界、祈求平安,会举行道教祭祀活动。他们在三个简上书写祈愿内容,奏告 “三官”,即投龙简。早期祭物多为金银器、铜器等,到唐代逐步形成沉埋金龙玉简的固定礼仪。一般将写有愿望的文简和玉璧、金龙、金钮用青丝捆扎,举行醮仪后,投入名山大川、岳渎水府。金龙在仪式中担负着信使的角色,因此有“金龙驿”的说法 。也许这些赤金走龙,便是当年担负着为大唐王朝驱邪、避妖、祈求帝王长生不老等愿望而被埋下的 。

微观奇迹背后,是唐代金银工艺的史诗级突破。文献记载的“金筐宝钿”技法在此实物佐证:焊药配方、温控技术造就永不脱落的神秘金角。鳞片錾刻工艺承袭波斯锤揲技法,而造型的雄浑气度又分明带着中原图腾的基因。正如窖藏中粟特风格的金杯与罗马金币共处一室,赤金走龙身上也流淌着丝绸之路的文明血液。

唐赤金走龙不仅是精巧华贵的艺术品,更是研究唐代道教的珍贵实物资料,反映了唐代道教外丹术的兴盛。隋唐时代,龙纹在壁画、金属器物上极为常见,表现手法愈发精致,以金铜铸造的立体龙也多次出土,但唐赤金走龙此类小型制品却是首次发现 。它们见证了大唐的辉煌,让后人得以一窥唐代贵族生活中的礼仪、祭祀等场景,虽历经千年,却依旧散发着独特的魅力。