说剪裁

作者: 张梓尧何谓“剪裁”?本义是裁缝把布料按照人们所需的尺寸剪断、裁开,使衣物从无到有,从不合身到合身,引申为“园丁剪裁花木”,使杂草乱花变得赏心悦目,或指“创作者剪裁素材”,使冗长而完整的音频或视频素材保留最动人的部分,其播放量、受欢迎指数将远高于原作品。

为什么要“剪裁”?如古语云“删繁就简三秋树”,剪裁是对物质形态的精炼与重塑,教会我们如何化繁为简、懂得取舍,即在纷繁复杂中提炼本质,实现美观与实用、形式与功能的和谐统一。

“剪裁”的意义不止于此。当这一概念延伸至精神与文化层面时,它成了一种创造与提炼的智慧。创作者在浩如烟海的素材中精挑细选,如同园丁修剪枝叶,保留最茁壮的部分,使作品更加精练而富有深意。文学作品中,删去冗余的描写,留下直击心灵的文字,如海明威遵循的“冰山原则”;音乐创作中,精简旋律,让每个音符都承载情感的重量这种剪裁,是对灵感与创意的深度挖掘与精准表达,是对艺术纯粹性的不懈追求。

但值得注意的是,剪裁并非一味追求精简,忽视自然与原生之美。有人崇尚“夜来一霎清明雨,万卉千葩胜剪裁”,认为自然界的鬼斧神工远超人为雕琢,强调要顺应自然,保持本真与多样性。反之,过度干预与剪裁,可能会导致千篇一律,失去直击人心的活力。总之,剪裁的智慧在于平衡。它要效法中国园林“虽由人作,宛自天开”的哲学,既去除冗余,保留精华,又避免过度干预。

进一步思之,在信息时代,当数据洪流和高密度的信息潮涵涌而来时,即便我们解决了其中存在的大量问题,但其结果注定如传播学家麦克卢汉所说,“媒介工具延伸了人类哪一方面的能力,就会弱化人类其他方面的能力”,如它削弱了人的求知欲、专注力、思考力。有人被“过滤气泡”裹挟,缺乏复杂思考的能力;有人沉湎于泛娱乐化潮流中,忘却严肃的思考;有人止步于浅阅读所带来的快感,患上佩索阿所说的“弱视症”。

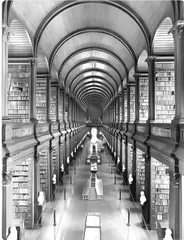

因此,我们首先必须积极寻求索尔仁尼琴所言的“第六种自由”,即“不知情权”,学会剪裁海量的信息,有效地筛选、整合信息,避免被数据和算法淹没,避免患上“信息囤积症”。其次,无序的信息输入将导致混乱。例如,亚历山大图书馆的羊皮卷需要分类编目,数字原野中的信息同样需要结构化整理。最后,过度裁剪也不好,短视频会将人类注意力切割成15秒的碎片,“5分钟读完一本名著”会把思想压缩成思维导图的枝丫。

博尔赫斯说:“真正的智慧不在于占有多少信息,而在于建立怎样的认知坐标系。”剪裁不仅是技艺的展现,更是智慧与哲学的体现。它教会我们在复杂多变的世界中学会做“减法”,以简洁高效的方式达成目标,同时尊重自然与多元,保持创新与活力。我们应既勇于精炼,又懂得敬畏。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:wxji20251452.pd原版全文