让绿水青山滋养人类文明

作者: 张静

中央城市工作会议7月14日至15日在北京举行,部署了城市工作7个方面的重点任务,其中明确提出“着力建设绿色低碳的美丽城市”——巩固生态环境治理成效,采取更有效措施解决城市空气治理、饮用水源地保护、新污染物治理等方面的问题,推动减污降碳扩绿协同增效,提升城市生物多样性。

20年来,“绿水青山就是金山银山”理念逐步成为引领中国生态文明建设的核心理念与行动指南。在其指引下,一座座城市探索出绿色低碳的特色发展路径,深刻揭示了生态保护与经济发展协同共生的内在逻辑。全国“两山”理念实践的多元模式背后,蕴含着哪些共性规律?这一理念对全球生态文明建设具有怎样的意义?

“‘两山’理念既是中国的,也是世界的。这一理念不仅重塑了中国自身的发展逻辑,在人与自然和谐共生中筑牢中国式现代化的生态根基,更向全球生态文明建设贡献了‘中国方案’。”中国社会科学院习近平生态文明思想研究中心主任杨开忠在接受《瞭望东方周刊》专访时说。

理论与实践双向赋能

《瞭望东方周刊》:今年是“两山”理念提出20周年,该理念最核心的思想精髓是什么?

杨开忠:“两山”理念提出的20年来,经历了从发展观升维至文明观的演进。其精髓在于以共生哲学重塑人与自然关系,以人民为中心重构文明价值坐标,为工业文明向生态文明跨越提供了可操作路径。

作为人与自然和谐共生的生态哲学观,“两山”理念深刻揭示了生态与发展的共生本质——保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力。这一论断突破了传统工业文明“先污染后治理”的局限,既蕴含着地球生命共同体、人与自然生命共同体、人类命运共同体有机统一的科学根基,又继承发展了中国古代“天人合一”“道法自然”的传统智慧,并将其转化为现代生态文明建设的指导思想。

《瞭望东方周刊》:各地在实践过程中,是怎样为“两山”理念中生态与经济的转化关系提供更具体的实践依据,并推动理论不断创新发展的?

杨开忠:理论与实践的双向赋能,让“两山”理念完成了从理论提出到制度落地的闭环验证,并推动理论不断突破原有边界,实现从具体路径探索到系统哲学构建的跃升。

在空间维度上,各地实践从县域试点的“点状探索”升级为全域协同的“系统推进”。安吉“美丽乡村庭院建设指南”上升为国家标准,浙江“千村示范、万村整治”工程在全国推广,长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”、京津冀生态联防联控等机制成为跨区域治理典范,实现了从局部经验到全国布局的跨越。

在实践路径上,从单一产业的路径依赖发展为多元机制的协同创新:早期很多地方更多依赖生态旅游、特色农业等单一产业来转化生态价值,如今已形成数字技术赋能生态治理等多路径融合的格局。

在全球维度上,“两山”理念的实践效果已经让其从中国实践的“地方方案”成长为全球治理的“价值共识”,推动了全球绿色发展从“各自为战”向“协同共治”转变,成为引领国际生态治理的思想力量。

百花齐放

《瞭望东方周刊》:过去20年间,从浙江安吉到山西右玉,从福建武夷山到云南洱海,全国各地涌现出丰富多彩的“两山”转化模式。你如何评价这种“百花齐放”的实践景象?

杨开忠:全国各地“百花齐放”的生态实践,是中国式生态文明道路的生动注脚,多元模式背后蕴含着共性的科学逻辑与人民性本质。

各地在践行“两山”理念过程中,始终坚持人民逻辑、创新逻辑和担当逻辑。例如,安吉通过“竹产业+碳汇交易+数字游民经济”实现“叶子变票子”;右玉打造“防风固沙林+生态牧场+低碳文旅”链条,让沙地变绿洲;洱海首创“流域农业转型+湿地净化+生态康养”,实现系统治理。这些多元模式不是无序生长,而是因地创变,其核心是将生态优势精准匹配区域发展需求,充分体现地域适配性。

从实体经济角度而言,“两山”转化存在三种路径:一是生态产品易地输送;二是发展以绿水青山为直接投入要素的生产形态,如生态农业等产业;三是以绿水青山作为生活要素投入,驱动地方提升品质。各地实践充分印证了这些路径,浙江安吉的竹林碳汇是生态产品易地输送的典型,湖北十堰的地方品质综合体则体现了以绿水青山作为生活要素投入,打造优质生活空间的路径。事实上,不少地方还交叉应用多种路径,如发展生态旅游时同步开发生态产品,既让绿水青山直接参与生产,又通过易地输送获得额外收益。

《瞭望东方周刊》:这种“百花齐放”的实践景象具有哪些价值意义?

杨开忠:“百花齐放”的实践价值是多维的:

一是彰显理论生命力。“两山”理念从浙江余村起源,在全国多地的灵活运用中落地生根、开花结果,充分证明了其强大的适应性与生命力。

二是凸显群众主体性。老百姓是“两山”转化的主力军,是生态保护的参与者、产业发展的推动者,更是保护成果的受益者。群众的热情参与和积极实践让绿水青山真正成为幸福靠山,助力绿色发展与实现共同富裕。

三是激发制度创新力。各地积极探索适合本地的“两山”转化制度和机制,将地方首创与顶层设计紧密结合,如安吉的“两入股三收益”利益联结机制等,既为全国提供了可借鉴的经验,同时又在顶层设计的引导下,形成了更完善的制度体系。

四是释放“地方品质驱动”潜力。通过提升地方的生态、文化和生活品质,吸引人才和投资,促进产业升级,为“两山”转化开辟了新的路径。

这些实践共同推动“两山”理念从理论走向具象,使生态优势转化为发展优势的路径更清晰、模式更丰富。

绿色新质生产力

《瞭望东方周刊》:在培育和发展新质生产力方面,“两山”理念将如何发挥其不可替代的作用?

杨开忠:绿色发展是高质量发展的底色,而新质生产力本身就蕴含绿色属性——这与“两山”理念中生态与发展协同共生的核心逻辑高度契合。当前,中国发展新质生产力已从“跟跑”阶段提升至“定义赛道”,尤其在绿色低碳领域正形成全球竞争力,为“两山”转化注入了强劲动能。

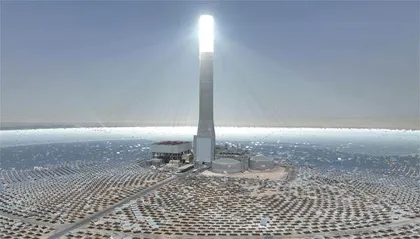

中国发展绿色新质生产力的努力,在多个领域已展现出令人瞩目的成就。从成本优势看,2010年至今,中国太阳能发电成本与锂电池成本均下降85%,光伏电价已低于煤电电价,成本突破不仅夯实了新能源产业的市场竞争力,更让绿色能源替代传统能源的路径愈发清晰。

在技术融合层面,大数据、人工智能已成为关键生产要素,深度赋能绿色产业转型升级。同时,企业竞争韧性成为生存发展的“硬杠杠”,推动整个经济体系向更可持续、更具抗风险能力的方向演进。

标志性产业的突破同样亮眼:2024年,中国新能源汽车年产量首次突破1000万辆,成为全球首个达成这一规模的国家,一举重构全球汽车产业格局;2025年,氢能重卡在内蒙古鄂尔多斯完成首条“绿氢运输走廊”测试,标志着前沿绿色技术在实践应用中迈出关键一步。

以低碳技术为核心、以生态价值为导向、以产业融合为特征,中国绿色新质生产力正深刻重塑中国经济的增长逻辑,而“两山”理念始终是这一进程的核心引领。

《瞭望东方周刊》:绿色低碳产业、生物经济等如何成为“两山”转化的新引擎?

杨开忠:绿色低碳产业、生物经济以绿色新质生产力为驱动,构建了生态价值向经济价值转化的高效通道。中国新能源产业的崛起堪称全球能源革命的样本,其全链条优势更铸就了中国参与全球能源治理的“硬实力”。

中国新能源汽车重构全球汽车产业格局,绿色制造推动传统产业“低碳重生”,生态碳汇(包括林业、海洋、农田碳汇等)更实现从“生态账”到“经济账”的转化,让“看不见的生态价值”变成“可交易的真金白银”,这正是“两山”转化最直观的体现。

与此同时,节能环保产业从“末端治理”升级为“全链循环”,数字技术与绿色产业的深度融合(如5G、AI、大数据赋能)形成“双轮驱动”,既提升了传统产业的绿色效率,更催生出新业态新模式。

而生物经济通过对生态资源的精细化开发,让生物多样性保护与产业增值形成良性循环。这些领域的突破,不仅壮大了绿色低碳产业集群,更让“两山”转化有了更可持续、更具竞争力的产业载体,推动生态优势向发展优势的转化速度更快、质量更高、路径更宽。

“中国方案”

《瞭望东方周刊》:“两山”理念及其丰富实践,为全球特别是发展中国家破解发展与保护难题提供了怎样的中国智慧和中国方案?

杨开忠:习近平生态文明思想多次成为联合国及其环境署重要活动和文件的主题和内容,已成为全球环境治理的中国智慧、中国方案。作为全球绿色转型的中坚力量,中国以“两山”理念为指导,开展了一系列成功的生态实践,向世界展示了其可行性和有效性。

“两山”理念的独特价值,在于超越了西方生态思潮中“增长和保护”的二元对立,为全球生态文明建设提供了新的思路。它强调生态与发展的有机统一,既坚守生态环境保护的底线,又通过科学路径将生态优势转化为经济优势,从根本上破解了“要生态还是要发展”的困境,对发展中国家具有重要示范意义。

在实践层面,中国通过“绿色丝绸之路”等项目,与共建国家分享生态保护和绿色发展经验,共同建设清洁能源项目、开展生态修复工程等,推动了全球生态治理的进程;在南南合作中,中国实施了阿联酋光伏电站、埃及节水梯田等绿色项目,帮助发展中国家提高生态治理能力,实现可持续发展。

当前,“两山”理念的国际影响力不断提升,中国获得联合国“地球卫士奖”等国际认可,联合国前副秘书长索尔海姆高度评价中国协调生态与发展的“大智慧”,国际学者也认可中国作为全球绿色转型中坚力量的地位。

《瞭望东方周刊》:展望下一个十年甚至更长远的未来,你怎么看待“两山”理念在实践中新的创新和应用?

杨开忠:过去20年,“两山”理念回答了如何转化的问题;未来20年,它还将解答“如何共生、如何引领、如何超越”的新课题。

首先是理论内涵的深化,要从“绿水青山”与“金山银山”的二元辩证,迈向人与自然、发展与生态的系统共生。随着中国式现代化进入“人与自然和谐共生”新阶段,理论创新需聚焦新质生产力与生态生产力的协同、数字文明与生态文明的互促,完成从“转化逻辑”到“共生逻辑”的哲学跨越。

其次是实践机制的突破,要从“区域探索”升级为“系统协同”,让跨区域生态补偿更公平,让生态产品价值转化形成规模效应,推动绿色技术与制度实现深度融合。

第三是全球话语的跃升,要从“中国方案”成长为“全球范式”——不仅要告诉世界“我们做了什么”,还要解答“这样做对全球有何意义”。

未来,“两山”理念需要解答的,不仅是如何让绿水青山变成金山银山,更是如何让绿水青山滋养人类文明,这需要我们在理论上更具包容性,在实践中更具系统性,在全球话语中更具引领性。从“转化”到“共生”,从“区域”到“全球”,从“技术”到“文明”,“两山”理念的深化与创新,终将成为中国式现代化最鲜明的绿色注脚。