“鉴抄博主”火了之后

作者: 仇广宇

一位网名为“抒情的森林”的读书博主,最近火了。从2024年11月开始,他在社交平台上晒出一些书籍内容的对比图,人们能够清晰地看出,在一些作家的著作中,不少段落与其他作品中的内容“高度重合”,有些内容甚至是原字原句地照搬。被他找出问题的作者中,有热度很高的童书作家,也有纯文学领域的热门新秀,更有声名显赫的畅销作家和资深作家。

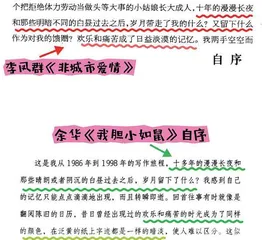

他首先在热门童书作家常怡“故宫里的大怪兽”系列作品中,发现了大量来自安房直子、星新一、叶广芩等人作品的内容。后来,他又在作家蒋方舟的《东京一年》中,发现了和作家加缪、阎连科、纳博科夫等人的作品、谈话中一模一样的词句,也在备受瞩目的文学新秀焦典的小说《木兰舟》中,发现了和作家、导演万玛才旦小说里一模一样的句子。最夸张的是,他发现,作家李凤群不但在长篇小说中多次照搬名家词句,还在《非城市爱情》这本书的自序里,原封不动地照搬了余华小说集《我胆小如鼠》自序中的一句感悟。此外,儿童文学作家伍剑,作家孙频、李为民、徐衎等人的作品也被他指出了问题。

经过半年的发酵和媒体的报道,2025年6月底,“抒情的森林”发布的帖子热度提升,事件也得到了个别作家的回应,有人诚恳致歉,也有人质疑他的“查重”是否合理。一些网友也开始加入“鉴定抄袭”的行列,纷纷把类似的证据晒到网上。不过,在热闹的讨论之外,更多的出版社、文学期刊和作家还是选择沉默以对。

实际上,随着时间推移,关于这些知名作家是否抄袭他人作品的讨论,已经延展出了对作家自律、写作伦理等一系列更深层次问题的探讨。正如“抒情的森林”在接受《中国新闻周刊》采访时提到的那样,他想通过“鉴抄”表达的,不仅仅是对作家们照搬他人文字的惊讶和愤怒,还有关于文艺作品原创性、作品质量的一些思考。

无心发现

“鉴抄”始于“抒情的森林”的一次无心之举。他生活在福建,曾经从事趋势研究方面的工作,从小爱看书,阅读量也很大。2024年11月,他准备在社交网站上做读书博主。在给小朋友讲故事时,他发现了一套许多小学生爱看的热门童书——“故宫里的大怪兽”。出于好奇,他开始研究这套获奖无数的系列童话。后来他意识到,很多词句都是照搬或“借鉴”自他从小喜欢的日本童话作家安房直子的作品。

“抒情的森林”觉得不能对这件事坐视不管。他找出了“故宫里的大怪兽”系列中与其他作品雷同、相似的地方,做成“一对一”的对比图,以此为话题,连续发布了一个多月的帖子。很快,帖子引起了部分女性读者,特别是“宝妈”们的关注,但没能被更多的家长知道,也没有引发更大的热度。他对这样的现实情况感到“无力”,就暂停了对帖子的更新。

后来,“鉴抄”无意之中扩展到了文学写作领域。有一次,“抒情的森林”买了青年作家蒋方舟的一本书评集《主人公》。读书过程中,他感到,文中有些东西好像并不是属于作者本身的。好奇之下,他买了蒋方舟的其他作品,借助查重软件的帮助,很快发现了其中“摘抄”“重合”的部分。后来他想到,蒋方舟是她的妈妈、作家尚爱兰培养出的作者,就又开始看尚爱兰的作品。有意思的是,他在对尚爱兰的作品进行查重时,查重结果里又出现了作家李凤群的文字。也就是说,从时间顺序判断,是李凤群抄了一段尚爱兰作品中的文字。就这样一个接一个地查下去,“抒情的森林”查到了七八位知名作家作品中的问题,并放到了网上供网友鉴别。

如今回想整件事,“抒情的森林”还是觉得诧异。在他看来,大型出版机构、文学杂志应该比他个人具备更好的检索条件,也应该能及早查出作品的问题。但结果却并非如此。

难以判定的“抄袭”

事件发生后,很多网友也和“抒情的森林”一同发出了疑问。他们不明白:这样对他人文章词句的照搬,难道还不是确凿无疑的抄袭,不应该被告上法庭吗?但实际上,在法律上指控一篇作品抄袭,并没有想象中那么简单。目前最新修订的《中华人民共和国著作权法》第五十二条中,把“剽窃他人作品”定义为侵权,要求侵权方承担赔偿、道歉等民事责任。而在很多实际案例中,证明一篇作品是“剽窃”,需要从作品发表时间先后,作品的形式、情节和人物等核心要素是否相似等角度,综合考虑再作判断。而目前,被网友们发现的、有问题的作品,大部分还是在照搬他人的词句,不一定每部都涉及核心内容的问题,也因此很难证明是板上钉钉的“剽窃”。

不过,对于这样的照搬照抄是否属于侵权,法律中还是有着明确的规定。《中华人民共和国著作权法》第二十四条指出,在“为个人学习、研究或者欣赏”“为介绍、评论某一作品或者说明某一问题”等十几种情况下,作者可以适当引用他人作品,并不需要经过原作者允许,也不用付费。但在这些情况下,作者也必须“指明作者姓名或者名称、作品名称,并且不得影响该作品的正常使用,也不得不合理地损害著作权人的合法权益”。

这样的侵权行为可以被定义,却依然难以追责。一些作家在照搬他人的语句时,似乎也有意无意地利用了出版圈的信息差,去逃避原作者的追责。他们习惯照搬、借鉴的对象中,很大一部分是外国作家和已过世的作家,甚至也有作品已经进入公版领域的、去世多年的作家。

“抒情的森林”在“查重”中发现,福楼拜、马尔克斯、张贤亮和李劼人这几位已过世的作家,被人“借鉴”作品的概率相当高。如果被“借鉴”的大部分是这类作家,那么,即使其中某些过世作家的后代还握有作品的版权,也很可能因为现实中的障碍,或者根本不知道这些侵权行为,而难以维权。

对于现实中的维权难,博主“抒情的森林”有自己的看法。他并未研究过相关的法律规定,在他看来,一位作者一定会以与别人的文字相似为耻,也应该对“抄袭”“剽窃”有天然的共识。“不需要我来告诉他们什么叫抄袭。”他说。这也是他不断制作对照图、发帖,把问题揭示出来的原因。“只要认识汉字的人就能看得懂我在说什么。”

法律内外,都有道理存在

在法律上认定文学作品的抄袭行为,并不容易。但这些年,文坛还是有两件原作者维权成功的“公案”,因为当事人的知名度极高而被大众熟知,这两个案子就是“郭敬明案”和“于正案”。

2006年5月,北京市高级人民法院作出终审判决,认定郭敬明的小说《梦里花落知多少》对庄羽的《圈里圈外》整体上构成抄袭,要求郭敬明和出版方赔偿、道歉、停止销售。在此案的一审判决中,法院认定,《梦里花落知多少》在12个主要情节上均与《圈里圈外》中相应的情节相同或相似。而2014年,著名作家琼瑶曾状告编剧于正,称于正创作的电视剧本《宫锁连城》几乎完整套用了她的小说、剧本《梅花烙》,侵犯她对自己作品的改编权和摄制权。对此,琼瑶方面也列举出了两部作品中大量情节、人物关系的相似性,作为证据。最终,这一案件也以电视剧停止传播,侵权方道歉和赔偿的结果告终。

另外,还有一些没涉及诉讼的“抄袭”事件,也曾在媒体上被曝光和揭露。1997年,作家叶蔚林的小说《秋夜难忘》被人举报“抄袭”了作家尹世林的作品《遍地萤火》。叶蔚林无法否认,主动承认自己“套用”了对方的小说,公开道歉并退还了稿酬。类似的事情,在已过世的画家、作家木心身上同样被发现过。2014年,南京大学硕士生卢虹贝发表了一篇论文,文中举出大量案例,证明木心的很多作品都是对他人作品较小程度的“重新改写”,其中有不少作品甚至涉嫌“抄袭”。到了2022年,卢虹贝的文章重新获得关注,因为这篇文章的详细考证,人们才知道,大名鼎鼎的木心作品中确实存在不少问题。这两个事件并没有上升到法律层面,但对作家的声誉都有着不小的打击。

无论在什么时代,无论法律是否能够惩罚那些照搬他人文字的行为,作家们公开出版的文字,迟早还是会经历审视和考验。而在检索手段日益进步的今天,“鉴抄”变得更容易,因此在未来,也可能会有更多的作家和作品,因为涉嫌“抄袭”而被揭露。正如掀起这场风暴的博主“抒情的森林”所说的那样,他并没有对“鉴抄”做任何计划,但他感觉在未来,“素材”应该还是源源不断的。