借热点地区冲突看世界大战的历史逻辑与当代启示

作者: 刘宗义

当前国际局势波谲云诡,俄乌冲突持续发酵,印巴边境再起争端,中东局势因以色列、美国与伊朗的冲突持续紧张,南海与台海暗流涌动。全球热点冲突频发,大国对抗加剧,个别国家领导人决策充满不确定性,引发国际社会对“第三次世界大战”可能性的深切忧虑。这些现象不仅暴露了当代国际体系、国际制度的脆弱性,更揭示了人性在权力角逐中的复杂性——这正是两次世界大战爆发的深层逻辑。

两次世界大战爆发的历史逻辑

第一次世界大战的结构性矛盾与安全困境。19世纪末至20世纪初,帝国主义国家因发展不平衡陷入资源与殖民地的激烈争夺。德国工业实力超越英国后,要求重新划分势力范围,而英国为维护霸权地位,通过海军竞赛、殖民地扩张等手段压制新兴势力。列宁指出:“帝国主义国家间发展不平衡是战争的根本原因。”这种结构性矛盾最终演化为英德对抗的核心驱动力。

1882年德奥意三国同盟与1907年英法俄协约国的形成,使欧洲陷入“安全困境”。两大阵营缺乏有效沟通机制,对彼此实力与意图的误判不断累积。萨拉热窝事件之所以引爆全球冲突,源于各国对战争的盲目乐观——民众普遍相信战争很快结束,决策层则迷信局部冲突可控性。

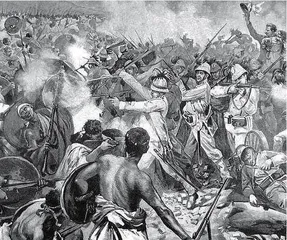

第二次世界大战中复合性危机的总爆发。首先是经济危机催生极端主义。第一次世界大战之后,各国经济恶化,造成大萧条和高失业率,经济危机和社会动荡导致民粹主义和民族主义思潮的崛起。纳粹主义、日本军国主义趁机上台,资源争夺出现了军事化的趋势;德国陷入经济困境和债务危机之后,采取扩大出口和提升军事力量的政策;日本发动侵华战争,意大利入侵埃塞俄比亚,这些侵略战争均是以获取资源为动机的。

其次是政治清算埋下复仇火种。《凡尔赛条约》对德国的残酷惩罚,激发强烈民族复仇情绪。德国等国家种族主义、民粹主义盛行,东西方之间意识形态的对立,德国、意大利、日本等国宣扬种族优越论、生存空间理论,煽动对外侵略,纳粹党利用德国民众对《凡尔赛条约》的不满情绪赢得支持。德日意利用英美法对共产主义的仇视不断壮大,法西斯主义与西方民主国家、共产主义的根本对立,使得相互之间的妥协空间消失。

最后是军事竞赛和集体安全机制全面失效。二战中,各国为了加强战备力量不断提高军事投入,导致军备竞赛和冲突。德国在纳粹党上台之后,进一步推进军事扩张和民族主义的外交政策,引发了其他国家威胁感的增强,日本军国主义在东亚发动对华战争和后来的太平洋战争,对美国的利益形成了直接的威胁。国际联盟对日本侵华、意大利侵埃等行径的绥靖纵容,助长侵略野心。1938年《慕尼黑协定》标志着英法“以妥协换和平”策略的破产——协议签署仅11个月后,德国闪击波兰。

从一战、二战中汲取的历史教训

警惕霸权争夺的零和博弈。霸权争夺必然引发系统性冲突,因此必须警惕霸权思维与零和博弈。两次世界大战的根本诱因在于新兴强国(如德国、日本)与守成大国(如英国、美国)之间的霸权争夺。英美为维护其霸权地位,采取零和博弈策略,导致军事集团对抗,最终引发全球性冲突。若国际体系无法有效包容新兴大国的合理诉求,或对战败国实施过度压制(如一战后对德国的严苛条款),均会破坏体系稳定。尽管《凡尔赛条约》对德国施加严厉限制,但未能真正削弱其地缘战略优势,反而为第二次世界大战埋下隐患。

遏制极端民族主义思潮。德国纳粹与日本军国主义的侵略扩张构成第二次世界大战的直接根源。极端民族主义与民粹煽动易被政权工具化,战前德日等国统治者均利用此类意识形态操纵民意,煽动战争狂热,如纳粹的种族优越论与日本的大和民族优越论,导致集体非理性。极端民族主义的致命危害需通过民主制度、教育启蒙及国际规范加以制衡。当前印度的大国叙事亦呈现类似危险倾向,其构建的信息茧房蒙蔽民众认知,此类局面值得高度警惕。

强化国际协调与集体安全。经济危机是战争的温床,全球的经济衰退可能会引发保护主义进一步扩张,因此需要国际合作机制。比如,二战后的布雷顿森林体系在一定时间之内预防了危机的传导;同时两次世界大战的历史表明,单边主义、霸权主义和强权政治只会带来纷争对抗,而多边主义是维护和平、促进发展的有效路径。一战爆发的原因之一是缺乏比较通畅的国际沟通协调机制,这成为战后成立国际联盟的动因。但是国际联盟的失败证明,缺乏大国共识和强制力的国际组织是形同虚设的,二战后成立的联合国在维护世界和平方面发挥了一定的作用,对国际联盟的一些缺点进行了改正。

彻底摒弃绥靖政策。西方国家对于日本军国主义法西斯侵略的绥靖政策,比如李顿调查团和慕尼黑协定,实际上助长了侵略者的野心,最终导致更大的灾难。当时中国国民党政府一开始抵挡不够坚决,国民党中央政府和张学良都消极避战,导致日本步步紧逼。二战中的反例,1938年和1939年的张鼓峰和诺门坎两次战役中,苏联对日本发动坚决反击,当时投入了强大的装甲部队和空中力量,展示了苏联和日本之间武器的代差,以优势装备对日本形成碾压式的打击,使得日本放弃了北进计划,转而南下。

当代国际局势与历史镜鉴

一是当前国际格局已形成中美战略竞争态势,但尚未形成完全对立的军事集团。若仅通过代理人战争或武器援助方式进行博弈,则不足以构成世界大战。当前印巴冲突或伊朗与以色列对抗等地区性冲突,因其处于全球政治经济边缘地带,升级为世界大战的可能性极低——当今国际格局的核心矛盾聚焦于东亚地区。

当前大国冲突的风险源于修昔底德陷阱与技术民族主义的叠加效应(例如芯片战争),既体现守成国与崛起国的结构性矛盾,又包含科技霸权争夺的新维度。但与1914年不同,核威慑与经济相互依存构成了有效制约机制。目前国际格局呈现大国战略博弈态势,但尚未形成明确的军事同盟体系。近期北约欧洲国家在对美关系上显现妥协倾向,北约秘书长甚至曲意逢迎特朗普,美国正施压盟国增加军费并炒作“中国威胁论”。然而在亚太地区,美日英澳尚未形成实质性军事同盟,印度则始终扮演投机者角色,试图利用美国“印太战略”实现自身大国崛起。中俄虽保持战略协作,但中国始终避免建立类似一战、二战时期的军事同盟体系——此类刚性同盟易使国家陷入战略被动。

二是美西方的民粹主义和印度极端民族主义对国际和地区形势形成了一定的干扰,但是尚未失控。现在美西方民众仍然沉溺于过去的辉煌之中,对于中国的崛起感到不甘心、不适应,同时对于中国的实际情况也不了解。印度教民族主义基本上被莫迪玩弄于股掌之中,莫迪大行愚民政策,即使在印巴冲突当中遭到这么沉重的打击,还要大庆10日。

三是全球秩序的失序。联合国等国际机制失去了权威,但同时一些新兴的全球和区域合作机制正在崛起,美国主导的全球经济贸易体系正在被它自己逐步推翻,美国在建立以它为主导的小集团,联合国急需改革。同时中国引领下的上合组织、金砖国家等全球南方合作机制和欧亚大陆的合作机制正在兴起,中国倡导的多边主义将会得到越来越多国家的支持和认同。

四是虽然美西方在执行脱钩断链政策,但是经济的相互依存关系仍然不可动摇。在经济方面,一些发展中国家虽然与中国建立了产业链的关联,从中国进口大量的产品,同时向美西方出口,但是很多国家对美国是顺差,对中国是逆差,所以如何改变这种局面,怎么能够让大家都能得到利益,这是一个非常重要的挑战。

五是面对全球霸权和地区霸权的挑衅和侵略,中巴等都表现出坚决反击的姿态。在南海台海问题上,中国态度坚决,开展有理有据的斗争,并且不时展示一些先进的武器装备,对美西方产生了一定的威慑。巴基斯坦2025年5月在反击印度侵略的过程当中,空战成绩对印度、美西方、台独等势力都产生了强烈的威慑。

如何避免第三次世界大战

建立大国竞争管控机制。东亚不能生战生乱,应构建中美领导人直接沟通机制,设立多层次、全天候的危机管控热线,确保在紧急情况下能够实现最高层级的直接对话。在战略威慑层面,持续完善核力量体系建设,通过发展新一代战略武器平台和提升核反击能力,构建与美国对等的战略平衡。在科技竞争领域,要集中力量突破芯片制造、人工智能、量子计算等关键技术的“卡脖子”困境,通过国家科技重大专项和产学研协同创新,实现核心技术的自主可控。

重构集体安全体系。现行国际安全架构难以适应多极化世界的发展需求,需推动联合国安理会实质性改革。同时要深化上海合作组织和金砖国家机制改革,规范印度等摇摆成员的行为边界,强化组织反干预、反制裁的集体行动能力。更重要的是构建新型“可持续安全观”,突破传统军事安全思维局限,将气候变化应对、全球公共卫生、网络安全、粮食安全等非传统安全议题纳入多边安全合作框架,建立跨领域的综合安全治理体系。

坚决反制区域霸权。在南亚方向,支持中巴经济走廊建设;在中东地区,深化与伊朗的全方位合作,通过能源合作、军事技术交流和联合军演等方式增强其抵御区域霸权的能力。

破解极端思潮的认知战。针对美西方构建的“信息茧房”,需打造具有国际影响力的全媒体传播矩阵,通过数据可视化、纪录片、智库白皮书、中国游等形式,系统解构美西方民主叙事的双标本质。此外,建立极端思潮预警系统,运用大数据分析技术实时监测全球民粹主义传播态势,通过“云上思想峰会”等新型平台传播人类命运共同体理念,在气候变化、减贫等全球议题上设置中国议程,以共情传播消解西方主导的排外叙事,构建更具包容性的国际话语体系。

责任编辑:侯 琳