美国金穹导弹防御系统解构分析

作者: 陈婉君 禤白泽美国金穹(Golden Dome)导弹防御系统是美国总统特朗普在2025年2月正式提出的国家防御计划。美政府官员表示,该系统的最终目标是打造一个保护美国本土的“坚不可摧”的盾牌,以应对来自战略竞争对手的空天威胁。同年5月,特朗普高调公布了该项目的详细规划和预算,此举引发了国际上的广泛争议和质疑。金穹系统的能力到底如何,能否突破重重困境得以建成?本文将从其起源、技术架构与作战能力、建设路径与当前举措、战略优势与疑点挑战4个方面来一窥究竟。

金穹系统的起源

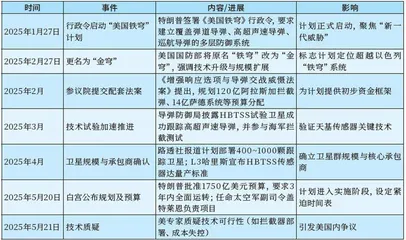

美国对太空的威胁感知由来已久。早在里根政府的“星球大战”计划时期,美国就已将防御视野望向了宇宙。但挑战宇宙带来的技术瓶颈和巨额成本,最终让这一科幻构想不得不宣告失败。时隔近半个世纪,美国太空防御的野心再次被点燃。2024年6月,特朗普作为总统候选人在一次竞选活动中提出,美国将构建类似以色列“铁穹”的导弹防御系统。2025年1月,特朗普就任美国总统,即签署了第14186号行政令,要求建造覆盖全美的导弹防御系统(最初称“美国铁穹”,后更名为“金穹”),宣称该系统将“完全由美国制造”并能够拦截包括弹道导弹、高超声速导弹、巡航导弹及其他所有更高级的空天威胁。5月,美情报部门发布了《美国金穹:美国本土当前和未来的导弹威胁》,该报告分析了到2035年美国本土面临的导弹威胁类型,以及其战略竞争对手的战略武库规模,认为美国本土面临的空天安全威胁在逐步上升,而建立金穹是美国当前“刻不容缓”的战略选择。同月,特朗普任命了美太空作战部副部长迈克尔·盖特莱恩为该项目的负责人,并高调公布了金穹详细规划:耗资1750亿美元,整合海陆空天技术组建卫星群,目标在3年内实现“全面运转”。因此,金穹系统的出现不仅是美国总统特朗普为兑现其竞选时政治承诺的重要举措,同时也是美国在情报界威胁评估驱动下的战略选择。

技术架构与作战能力:理想的“太空盾牌”

特朗普在签署“美国铁穹”行政令后,明确指令美国防部长在60天内提交下一代导弹防御系统的参考架构、能力需求及实施计划。综合多方信息,美国金穹系统旨在融合多域拦截平台、天基传感器、定向能武器以及各类新兴技术,打造覆盖美国本土的多层导弹防御体系。目前,美国防部尚未公布系统细节,但结合行政令具体要求、美国会导弹防御听证会证词、权威智库分析报告,及美国现有反导能力,可对其技术架构和作战能力进行初步推演。

技术架构:分层协同的“空—天—地”一体化网络。基于美总统行政令要求,金穹系统拟整合太空、空中、地面及海基资源平台,以“天基预警+AI指挥+分层拦截”为核心,构建一个覆盖导弹全生命周期(助推段、中段、末段)的多域拦截网络,其核心架构分为四层。

一是天基预警与跟踪层,以红外传感卫星星座为核心,包括高超声速与弹道跟踪空间传感器(HBTSS)、扩散型作战人员太空架构(PWSA)和下一代过顶持续红外系统(Next-Gen OPIR)三大系统。HBTSS主要部署于低轨卫星,可配备高灵敏度红外探测器,捕捉大气层内高超声速导弹温度高达10000K的滑翔轨迹,以此提供火控级数据。PWSA主要由数百颗小型卫星组成,可提供低延迟通信、全球导弹跟踪等关键能力,于2024年开始发射,预计在2027至2030年实现全球覆盖。Next-Gen OPIR则由地球同步轨道和极轨道卫星组成,采用多波段红外焦平面阵列,据称能够对高超声速目标跟踪精度提升约35%。

二是指挥控制层,主要以“指挥控制交战管理与通信(C2BMC)”神经中枢为核心,建立人工智能驱动的作战管理系统。该系统计划整合包括卫星、雷达、战机等多源数据,可以通过强化学习和大语言模型实时生成拦截方案,动态分配萨德、标准-3等导弹各类拦截资源。同时,美国还计划构建“AI-RAN”分布式计算中心,依托NVIDIA超算节点实现秒级弹道模拟与欺骗目标识别的能力,为开发部署分布式作战人员太空框架的监视管理奠定基础。

三是天基拦截层,主要由天基拦截卫星和定向能武器组成,是金穹系统设计中最具革新性的部分。其中天基拦截卫星主要针对助推段的导弹实施拦截摧毁,预计部署200颗携带动能拦截弹或高能激光的卫星。定向能武器主要用于摧毁发射前和处于助推段的导弹,也可以用于对抗无人机的“饱和攻击”。当前美国正在研发如SBL-IFX计划的兆瓦级天基激光器,但目前的技术水平仅限于30千瓦级,后期仍需突破技术瓶颈。目前,美天基的拦截器还处于试验阶段,仍存在需克服大气层再入热障和高速目标的追踪难题。

四是地面/海基拦截层,主要包括标准-3、萨德、爱国者等末端防御系统和包括LRDR远程识别雷达、AN/SPY-6舰载雷达在内的雷达网络。其中标准-3导弹主要提供中段拦截能力,可支持异地远程发射;萨德主要针对中远程弹道导弹的末段进行拦截;爱国者主要针对低空目标的最后防线进行拦截。

作战能力:战略威慑与全域拦截。金穹系统本质上是对美国现有导弹防御体系的全面整合和代际升级,其设计目标不仅着眼于构建实战化全域拦截能力,更通过覆盖全导弹生命周期的多层防御网络,以拒止攻击为核心降低美本土遭受攻击的风险,同步彰显美国在尖端防务技术领域的战略自信,进而塑造支撑其大国地位的战略威慑力。

该系统的全域拦截能力主要包含侦察预警和拦截摧毁两大核心环节。在侦察预警方面,主要依托美陆基/海基雷达、空中侦察机和天基卫星平台等多域感知平台,利用合成孔径雷达、光电、红外传感器等设备载荷对导弹进行全域监视。据北美防空司令部2024年评估,天基卫星平台的增强,能够弥补美国原有反导探测体系的盲区,全域监视盲区消除率高达83%,还能够精准识别和跟踪位于助推段的导弹尾焰特征,将预警时间显著缩短近50%,为后续拦截行动提供重要的决策窗口。拦截摧毁方面,该系统首先尝试利用天基拦截器对助推段导弹进行拦截,在导弹升空关键的300秒内(助推段)将其摧毁;若摧毁未果,则可依次使用标准-3、萨德、爱国者等导弹系统,对中段、末端及低空导弹或无人机实施梯次拦截。这样的全域拦截能力不仅能够实现“助推段扼杀—中段拦截—末端清扫”的全流程覆盖,更能压缩对手导弹生存窗口。

核心优势与疑点挑战

核心优势。金穹系统的最大价值在于“技术代差威慑”,其核心优势主要体现在全域拦截能力、AI驱动决策能力、非动能武器防御等技术领域的颠覆性创新。

一是全域拦截能力可压缩导弹生存窗口。由天基、空基、陆基、海基各类侦察平台共同构建的“全域感知网”实现了针对导弹的多域感知闭环。其中,助推段拦截是金穹系统的核心升级,不但可在导弹释放分弹头前将导弹摧毁,而且其残骸还会落在发射国境内,兼具物理拦截和溯源威慑的双重效果。

二是AI驱动决策使作战进入“秒级杀伤”时代。在动态资源调度上,C2BMC系统通过强化学习算法,可实时优化武器分配。据美国导弹防御局“哨兵冲击”演习显示,其饱和攻击拦截率可提升至96%,决策延迟压缩至0.8秒;在多模态欺骗识别上,图神经网络可融合红外、雷达、电磁特征,将诱饵目标辨识率提升至89%以上,能够显著降低拦截资源的浪费。

三是非动能武器的防御创新可实现低成本、高杀伤的作战效果。天基激光的单次拦截成本几乎小于10美元,成本仅为标准-3导弹的40万分之一;高功率微波的成本仅为约1200美元,却可以瞬间瘫痪50架无人机蜂群。非动能武器具有近乎无限弹药的特性,将大大增加作战的可持续性,或将部分改变反导作战“发射即耗尽”的传统模式。

疑点挑战:技术、成本与现实。自美国公布金穹系统之时,国际上诸多智库和专业人士就展开了对该系统的热烈讨论。在威慑范式升级的背景下,美部分专业机构对金穹系统的战略价值予以了高度肯定。哈德逊研究所指出,金穹标志着美国导弹防御政策从“区域有限拦截”转向“全球全域防御”,其天基拦截层可实现助推段摧毁,迫使对手重新评估核打击有效性,形成“技术代差威慑”。但更多的专家学者对金穹系统提出了质疑和批判。

一是对其技术可行性存疑。美国物理学会表示对其天基拦截效率数据的真实性存疑,其研究显示,拦截1枚朝鲜火星-18导弹需部署1.6万个轨道拦截器,而SpaceX年发射量仅2000颗,部署密度远未达实战需求。同时,其对高超声速目标的追踪能力当前也没有定论,高超声速导弹大气层内“水漂式”滑翔可规避天基传感器预测算法,耐热隐身材料可削弱63.6%红外信号。而且,固定轨道卫星系统脆弱性突出,极易遭到反卫星武器的摧毁。与此同时,太空发展局当前“扩散作战架构”卫星激光通信试验失败率超60%;天基激光器功率仅30千瓦,能量衰减问题矛盾突出。种种技术问题的出现,更加深了金穹系统发展过程中科学愿景与实战检验之间的现实鸿沟。

二是对其成本的估算严重失衡。对于金穹系统的总开发成本,特朗普宣称为1750亿美元;但根据美国国会预算办公室的估值,其总开发成本大概在5240亿美元,超支将近3倍,此外每年还有约200亿美元的维护费用。成本评估差距如此悬殊,美国将如何进行金穹系统的发展建设当前也未可知。同时,英国皇家三军研究所副研究员托马斯·威辛顿指出,该项目“极其昂贵”,其防御的成本远远高于对手发展进攻性武器的成本。防御单枚导弹成本或超8.2亿美元,而发展同类进攻武器仅需1/400的成本。

三是现实存在审批流程等多重实施困境。导弹防御倡导联盟专家认为,美国政府效能低下,当前美国防部关键职位空缺率超15%,跨军种协作的权责划分十分模糊,资金审批流程冗长,都将导致项目推进迟滞。美国政府问责局报告显示,美国资金审批流程平均延误22个月。同时,波兰国际事务研究所发布文章认为,该系统激进的时间表已与现实脱轨,指出特朗普要求3年内部署完成,但常规导弹防御项目从研发到部署需大概10~15年,且金穹未按“情报分析—预算审核—原型测试”流程完成就强行上马是十分激进的行为。

金穹系统最终会成为空天领域的“马奇诺防线”,还是成为真正的“星球大战2.0”技术霸权工具,取决于其能否突破技术瓶颈、成本控制和现实困境的自身障碍。但在多方因素的掣肘下,金穹系统也可能成为技术妥协、防御降级的“有限星球大战”,将原有反导防御体系作为主力防御力量,天基拦截层作为“辅助威慑”力量,这也未尝可知。但即使技术未达预期,金穹系统仍可能成为地缘博弈的杠杆,美或以250亿美元的首期合同绑定军工集团利益,利用“合作框架”迫使盟友分担成本,最终实现“技术威慑表象”与“联盟控制工具”的双重收割。

责任编辑:刘靖鑫