数字利维坦:以色列8200部队的情报作战密码

作者: 刘艺 周浩

以色列国自战火中诞生,虽占据弹丸之地,却在历次中东战争中屹立不倒,跻身世界军事强国之列。以色列邻国都是阿拉伯国家,且在历史上大部分时间都与以色列处于敌对状态,因此以色列不仅需要实时情报,还需要及时解读情报的技术手段,以色列精英情报部队应运而生。8200部队是以色列的精锐信号情报部队,与美国国家安全局齐名,负责向以色列政府和国防军提供信号情报和信息保障。本文以8200部队为研究对象,从它的历史演进、组织结构与实战效能三个维度进行剖析,揭示以色列国家信号情报部队的作战密码。

以色列8200部队的历史沿革

8200部队隶属于以色列军事情报局,历史上经历过多次改革,每次改革均以重大地缘政治事件为节点,为以色列信号情报的后续发展积累经验。

1929—1948:希恩梅姆2号部队。8200部队的前身可以追溯到以色列建国前的信号情报搜集小组。1914年一战爆发后,犹太复国主义领袖埃伦·阿伦森建立首个正式情报组织——尼里,为英国提供土耳其奥斯曼帝国在巴勒斯坦的军事部署情报,换取战后政治支持。1920年阿拉伯人暴力驱逐犹太人事件暴露犹太社区自卫力量薄弱的问题,左翼工人联盟党遂成立准军事组织——哈加纳(以色列国防军前身)。1929年,一群哈加纳成员创建希恩梅姆2号部队(Shin Mem 2 unit),负责监听阿拉伯人的电话线与无线电,成为犹太人第一个现代意义上的信号情报小组。

1939年,英国政府迫于阿拉伯人的压力,发布了《麦克唐纳白皮书》,英国反犹太复国主义情绪逐渐萌发。二战爆发后,英国情报部门虽然与哈加纳展开合作,但随着哈加纳组织的逐渐扩大,英国担心失去对哈加纳的控制,试图通过谈判加威胁的方式解除哈加纳武装。犹太人终于意识到不能再依靠英国保护自己,在1940年建立自己的情报网络——沙伊,负责收集和分析有关阿拉伯人和英国当局的情报。沙伊作为以色列军事情报局的前身,将希恩梅姆2号部队也收入麾下,为建国后8200部队的继续发展奠定基础。二战结束后,联合国大会第181号决议宣布建立独立的以色列国家,以色列建国第二天,第一次中东战争爆发,但在以色列强大的情报网络帮助下,以色列成功击败阿拉伯军队。

1948—1973:515部队。以色列建国后,本·古里安正式建立了以色列国家安全机构,其中将信号情报部队划归军事情报局(阿曼)。1948年,阿曼以希恩梅姆2号部队为基础组建515部队,代号为“兔子”。515部队主要由两个部门组成,一是负责拦截敌方通信的信号情报搜集部门,二是负责破译密码并分析情报数据的情报分析部门。

然而在建国初期,以色列国家财政困难,515部队的预算捉襟见肘:1950年515部队全年预算仅15000美元,这在情报机构预算中是非常少见的。因此,由于预算低、规模小,515部队的大部分硬件和软件都是自行开发的。这一不依赖他国技术的优良传统得到了保持,后期8200部队专门设立81部队专精开发先进技术。

尽管预算、人力、技术都极为匮乏,515部队成员仍有办法突破资源限制。成立初期,该部队成员以金属天线连接民用无线电的简陋设备开展信号拦截,标志着以色列信号情报能力的原始积累。1954年,515部队由特拉维夫迁至格利洛特基地,建立了全国监听网络,以色列信号情报工作迈上正轨。1967年,六日战争爆发,515部队动态定位埃及和叙利亚的空军基地与军事部署,帮助规模较小的以色列空军快速击败阿拉伯空军,获得制空权。甚至在战争第二天,515部队成功侦听到了阿拉伯国家计划会议的情况,帮助以色列国防军进行针对性部署。战后,515部队因其出色的表现获得大量经费,推动通信情报技术更新迭代。515部队改名为848部队后,在戈兰高地、西奈半岛等新占领地建立监听站,强化信号情报搜集能力。

1973年至今:8200部队。情报神话不仅会带来资源的扩张,也会带来自满的情绪。六日战争的胜利使848部队沉浸在骄傲的氛围中,情报分析人员逐渐陷入“阿拉伯人的空军难以与以色列对抗,所以他们不敢进攻”的认知偏见。1973年,赎罪日战争爆发,由于没有情报机构的及时预警,以色列遭受了重大打击。事实上,战前848部队曾搜集到阿拉伯军队可能发起突袭的情报。然而,由于分析人员和高层领导的认知偏见,这些极具价值的情报信息最终被埋没。战争爆发后,848部队才真正进入状态,该部队迅速锁定埃军通信漏洞,定位苏伊士运河防线薄弱点,为以军反击提供关键坐标。然而,初期情报失误已造成2800人死亡、70亿美元损失的惨痛代价。

战后,以色列成立阿格拉纳特委员会对此次情报失误进行调查,委员会最终将情报失误归因于情报机构的自满与认知偏见。国防军参谋长埃拉扎尔、阿曼局长泽拉等高层引咎辞职。情报机构也因此次失误进行大规模改革。阿曼将848部队改名为8200部队,并以该部队为中心重塑预警能力,8200部队因此获得了更多预算,在多个方向成立专业情报小组,以满足各情报部门的具体需求。同时,8200部队更加重视先进技术,在人员和资金方面继续加大投入,专门成立81部队,专注于研究开发新技术,负责为作战与情报人员开发尖端通信设备。

以任务为驱动的扁平化组织结构

8200部队是军事情报局三大情报部队之一,另外两个分别为专精图像情报的9900部队和专精人力情报的504部队。随着信息技术不断发展,8200部队逐渐成为军事情报局的核心情报部门,人员发展至约5000~10000人,占据军事情报局的80%。8200部队由一名准将领导,其身份在任职期间一直处于隐藏状态。赎罪日战争后,8200部队采用扁平化管理,以任务驱动相对独立地开展情报工作。

信号情报基地,8200部队的主体。8200部队在以色列全国范围内建立了许多信号情报基地,其总部和技术中心位于1954年建立的格利洛特基地。8200部队最大的信号情报搜集基地是位于内盖夫沙漠的乌里姆(Urim)基地,该基地拥有30根监听天线,可以监测到各国的电话、电子邮件和其他通信。除此之外,8200部队还在奥拉、戈兰高地、黑门山、西奈沙漠等重点区域设立信号情报基地,以实时监测阿拉伯地区通信。同时,8200部队还需要负责以色列与其他国家的信号情报共享。例如在东耶路撒冷,8200部队与美国国家安全局联合建立了奥弗里特(Ofrit)基地,以履行两国签订的《信号情报合作指南》。

哈扎夫(Hatzav),专精开源情报。该小组负责监控电视、广播、报纸、互联网等各种公开媒体渠道,从中提取有价值的信息,编译成情报产品。2011年阿拉伯之春爆发,哈扎夫的工作重点发生变化,由电视、广播等传统媒体转向阿拉伯国家的社交媒体,资源的分散迫使哈扎夫将部分情报工作外包给两个民间组织,即中东媒体研究所和巴勒斯坦媒体观察组织,以监控阿拉伯国家主流媒体对以色列的宣传。2016年,由于阿曼逐渐忽视开源情报,哈扎夫被拆分降级,由一名少校军官负责,部分工作人员被分配至其他部门。2021年,阿曼宣布关闭哈扎夫,阿曼开源情报部门正式宣布解体,为后期以色列错失哈马斯发动突袭的关键情报埋下隐患。2023年巴以冲突爆发后,8200部队重新组建哈扎夫,对阿拉伯社交媒体进行持续监控。

81部队(81 Unit),专精技术研发。81部队是8200部队中的技术单位,专门负责研究并向国防军提供最先进的技术。在实际工作中,81部队的研发人员直接与一线情报人员对接,以最快速度满足一线情报工作的需求。值得注意的是,81部队中的所有技术系统,包括数据挖掘、信号拦截、情报分析等技术,都是由其技术人员自主研发而成。

盖达西姆(Gedasim),专精电子战的地面部队。盖达西姆别称“电子战行动团”,主要负责前往战地搜集实时信号情报,弥补8200部队信号情报基地的不足,并将实时情报传递给一线作战部队,以确保他们能够正确执行任务。

实战效能

8200部队作为以色列信号情报部队,操纵着大量信息。该部队的主要职能在于拦截通信和破译加密信号,以提取有效信息。进入信息时代后,8200部队同时肩负电子干扰与网络攻防的重任,位于以色列国家安全的中心位置。正如8200部队前指挥官亚伊尔·科恩所言:“以色列90%的情报资料来自8200部队,无论是摩萨德还是任何安全机构,没有一次重大行动8200部队没有参与。”

六日战争拦截通信获取主动。1967年埃及总统纳赛尔封锁蒂朗海峡并动员阿拉伯联军,以色列迅速制定针对埃及的军事行动计划。因此8200部队(当时为515部队)对埃及通信持续监听,为以色列军队部署提供情报。战争第二天(即6月6日),8200部队两名特工使用二战时期简陋的旧设备,监听、记录了埃及总统纳赛尔和约旦国王侯赛因的无线电话内容。记录显示纳赛尔捏造了“英美即将参战、埃及未受损失”的虚假叙事,旨在拉拢侯赛因立刻参战,同时两位国家领导人的对话还暴露了阿拉伯军队接下来的部署,为以色列针对性突破提供情报。以色列总理艾希科尔与国防部长达扬在研判该情报后,突破军方阻力,决定将通话内容在联合国大会上播放。此举不仅羞辱了纳赛尔,还一度影响了阿拉伯国家与西方大国的关系,直接导致约旦战后与埃及不和。以色列随后针对性的军事行动取得巨大成功,成功占领了约旦河西岸,这从根本上改变了中东地缘政治版图。

果园行动电子破坏功不可没。2007年,以色列情报部门发现叙利亚在叙北部秘密建造核反应堆。在外交交涉无果后,以色列迅速制定了对叙利亚核设施进行空袭的果园行动计划。在本次行动中,8200部队负责对叙利亚雷达系统实施电磁打击,掩护空军对叙利亚核设施进行精准空袭。此次行动中以色列派出7架F-15战机、1架8200部队开发的G550湾流电子干扰机。在空中攻击编队抵达叙利亚边境时,以军G550湾流电子战飞机率先对叙利亚防空系统实施电子攻击,使其信息获取、传递和处理功能彻底瘫痪。随后F-15战机使用AGM-65小牛空对地导弹摧毁了叙利亚的防空雷达设施。当以军飞机接近目标空域时,G550湾流电子战飞机再次对核设施旁边的防空导弹系统进行电子压制干扰,使叙军防空导弹系统在没有遭到硬杀伤火力打击情况下就丧失了作战能力。以军战机在行动中没有任何损失,安全返回基地。此次行动堪称8200部队开展电子战的典范。

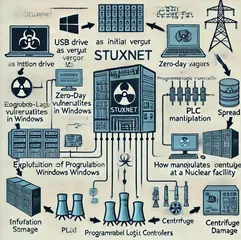

震网行动网络攻击震动世界。2006年,伊朗重启核计划,在纳坦兹建立核工厂。美以等国担心伊朗发展核武器,但传统军事打击风险过高,容易造成核泄漏并引起国际争议,网络攻击成为更具隐蔽性和针对性的选择。美国家安全局和以色列8200部队遂共同开发震网病毒,准备对伊朗核设施开展网络攻击。由于伊朗纳坦兹核设施的西门子控制系统不会连接外网,所以8200部队设计了通过U盘传播的病毒形式。以色列情报机构为此招募了一名在伊朗做生意的荷兰工程师,通过控制水泵的PLC单片机在伊朗核设施内部署了震网蠕虫病毒。该病毒具有高度隐蔽性,能长期潜伏在系统中。一旦时机成熟,病毒就控制离心机转轴速度,使其非常态运转,突破最大转速造成物理损毁。伊朗纳坦兹核设施内部最终约有1000台离心机受损,导致铀浓缩过程受阻,专家评估此次网络攻击导致伊朗的核计划进度至少推迟两年。8200部队震网行动的成功标志着网络战的崛起,打破了网络攻击无法破坏物理隔离的工控系统的神话。

铁剑行动AI赋能卓有成效。2023年10月7日,以色列对哈马斯发起铁剑军事行动反击。8200部队在此次冲突中不仅通过信号情报破解加密通信,还通过应用人工智能定位动态目标,为空军定点清除提供精确情报。传统定点清除行动依赖人力密集型情报处理流程,效率受限且难以快速处理多个目标。尤其在2023年10月哈马斯突袭以色列后,以军扩大目标范围,将哈马斯所有成员(无论级别)视为合法打击目标,目标清单激增至数万人。为突破“人力瓶颈”,8200部队专门开发算法并编写软件,形成AI作战程序矩阵,典型代表为“薰衣草”系统。该系统以机器学习算法为核心,通过分析加沙230万居民的通讯数据、社交媒体数据、地址变动等特征,构建目标识别模型,并生成“嫌疑概率评分”(1~100分)。评分高于阈值者自动列入空袭清单,极大提升了打击效率。同时,系统允许动态调整概率阈值,灵活应对战场需求。

结 语

8200部队的发展史本质上是一部在资源限制与安全压力下不断升级迭代的情报作战进化史。从以色列建国前希恩梅姆2号部队的简陋监听设备,到如今“薰衣草”AI赋能情报系统,该部队以任务驱动的扁平化架构,不断针对实战要求自主创新技术,成为与美国国家安全局齐名的存在。在五次中东战争、果园行动等关键节点中,都有8200部队的身影。在信息时代的当下,8200部队用它的经历证明:信号情报的终极密码,不仅是技术层面的攻防对抗,更是将生存压力转化为创新动能的国家智慧。这种在危机中锻造的情报作战体系,为全球情报机构提供了实战范本。

责任编辑:张 柳