如何评估兵棋模拟性

作者: 李尊闻人类在沙盘上推演战争的历史,或许比文字承载的文明更加古老。殷商甲骨上的卜辞尚在灼痕中颤动时,周王朝的将领已用陶俑与河图演绎“牧野之战”;罗马军团的百夫长用蜡块在石板上勾画高卢地形时,汉尼拔的象群正踏过阿尔卑斯山的积雪。而现代兵棋的雏形,则在19世纪普鲁士军事改革的铁砧上淬炼成形,若现实战争是混沌的迷雾,兵棋便是第一盏穿透虚妄的提灯。

兵棋的终极目的,从来不是复刻战争,而是淬炼人类在混沌中捕捉秩序的本能。人类与AI的决策鸿沟,本质是两种思维范式的对决。AI是绝对理性者,它需要清晰的规则边界与充足的数据训练;而人类是直觉猎手,擅长在规则崩坏处寻找机遇。兵棋推演的核心价值,正在于将指挥官抛入这种“确定性与不确定性”的撕扯中——用规则框架构建理性基底,又用战争迷雾保留直觉腾跃的空间。而兵棋推演,正是通过千万次虚拟的“不完美抉择”,将这种能力锻造成肌肉记忆。

兵棋模拟性评估的核心方法:反证法

本文的核心议题聚焦于兵棋推演的模拟效能评估机制与方法探析。首先需要明确指出的是,在可预见的未来,人类尚无法构建具有完全精确性的兵棋推演模型体系。倘若真能实现这种绝对精确的模型建构,那么人类军事决策体系将不可避免地需要全面遵循人工智能的运算结果,甚至应当将其作为军事决策的范式标准。在这种情况下,针对兵棋推演的模拟效能评估,现阶段仍以定性分析为主导范式,即采用“模拟性不合格”与“模拟性合格”二元分类体系。基于笔者十余年的兵棋推演经验来看,绝大多数的商业兵棋都可以归为“模拟性不合格”,少数“模拟性合格”的作品,暂时来说难以用明确的定量手段分出模拟性的高下,更多是一种直观感受。

进行定性分析的最重要的方法就是反证法。首先要说明“优势策略”的含义,优势策略指在一个兵棋中玩家为取得推演的胜利,应采取的胜率较高的策略。与之相对应的反义词是“劣势策略”。一个兵棋假如具备一定的模拟性,那么该兵棋中的优势策略应该与现实中的战术原则相符合,假使不符合的话,那么可以反推出该兵棋欠缺最基本的模拟性。在战术作战中,最基本的战术原则是“火力与机动”,即当任一机动单元开始机动时,应有相应的火力单元为其提供掩护,二者的动作应是基本同步进行的,或是机动单元稍稍在前,火力单元在敌军开火时迅速响应。而在上世纪诞生的诸多战术兵棋,例如高级步兵班长ASL、火力战Firefight、MBT中,火力与机动并不是他们的优势策略,“全走全打”才是他们的优势策略。例如,笔者曾经有大量的ASL推演经验,从这些推演经验中,会错误地以为真实战场上,如果我方的兵力占优势并且需要进攻,最佳的策略就是同时向守军跃进(至少是用绝大部分人跃进),从而使得守军无法防御射击所有进攻者。真实的基层军事指挥官可能很轻易就能洞察这里面存在的逻辑问题,遗憾的是如此简单的事情时至今日依然没有获得广泛的认可和共识。正是兵棋设计中“一半科学、一半艺术”的特性造就了这一点,很多兵棋设计师并非专业的军事人员,在设计的过程中难免脱离了一些基础的军事行动逻辑;而专业的军事人员往往也只能讲出直观感受上的“合理”与“不合理”,难以直接指出具体的问题所在以及形成原因。

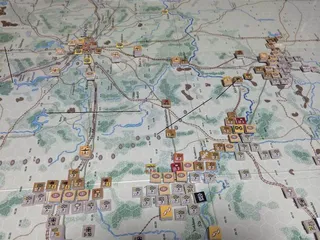

反证法同样可以用于大战术兵棋以及战役兵棋中。以著名的战役兵棋战役作战系列OCS为例,OCS的补给系统看上去非常不错,因为它给出了具象化的补给物资,称为SP,1SP约等于1500吨补给物资。玩家在执行特定行动的时候,如装甲师移动、战斗、建设、炮兵轰炸会消耗SP。一切看上去都井井有条非常美好。但是随着玩家对于OCS策略的解构,已经把OCS的推演方式推向了一个极端。使得OCS完全成为了一个少数人的战争。比如在OCS系列中的著名作品古德里安闪击战Ⅱ,表现的是德军中央集团军在1941年底进攻莫斯科的台风行动。在熟练的德军玩家手里,德军90%以上的SP都被20个左右装甲师、摩步师在进攻中消耗掉了,而剩下40余个步兵师仅仅花费了5%左右的SP,而且他们几乎永远都在承担防守任务,从不发起主动进攻,这是完全不符合现实情况的。

所以,OCS里的优势策略和现实中的军事策略并不符合。如果完全以OCS的经验套用现实,会得出装甲师的编制应该越大越好的荒谬结论,以及步兵师在德军的进攻行动中完全是“酱油角色”的错误认知。OCS的设计师Dean Essig在设计营级作战系列BCS时,有在设计笔记中详细阐述为什么OCS的设计最终失败了,以及BCS是如何避免走上同一条老路的。BCS的设计笔记同样也说明了为什么传统的攻—防—移战役棋从一开始就难以还原真实的军事行动逻辑。在绝大多数传统的战役棋中,单个算子的数据往往以攻—防—移的面目出现,单个格子的堆叠上限比较低,并且不会限制玩家的进攻方式。那么几乎可以肯定,在这样的兵棋设计下,优势策略一定是多格打一格,但是正如Dean Essig指出的,现实中并不存在类似的进攻逻辑。举个例子,假使防守方的兵力足够填满战线,按照二战标准就是一个步兵师负责10千米左右的防线,那么在传统兵棋中,进攻方肯定会用3格进攻1格或者2格进攻1格的方式来达成所谓的3:1左右的进攻,但这在现实中是完全不可能做到的。受限于兵力密度和协调难度,能够投入第一线的进攻部队永远是有限的,进攻方如果拥有更多的兵力,他的优势往往是体现在可以在更宽广的正面上施加压力,以及当第一线进攻取得成功的时候,可以迅速投入预备队发展战果,而并非体现在初始交战时。

我们还可以用一个现实的例子去理解,在诺曼底战役中,从1944年7月初开始,盟军就已为欧洲大陆输送了超过一百万士兵,并且还在不断增援。德军则是约有四十万人在诺曼底地区作战。盟军从此时开始就至少拥有2.5:1的兵力优势,但双方依然拉锯了超过一个月,战线在8月初之前变化很小。其核心原因就在于尽管盟军登陆过程大体顺利,但是相比于常规陆战而言,德军的战线非常短(至6月底战线正面约120千米,对比此时东线战线长度超过1800千米),德军增援来的师基本可以填满战线,那么在双方战斗力差距不大的情况下,自然很难短时间内快速突破德军防线。所以,假设防守方的完整防线由A、B、C三个在不同格子的单位组成,进攻方拥有更多兵力并不意味着它可以用“更强大的”方式去进攻A,而是说它可以同时向ABC施加压力,以及一旦进攻成功,可以释放更多的预备队去尝试扩张战果。但是以传统的战役级兵棋设计方式,很容易出现的情景是进攻玩家在ABC中选择一个完美的目标,然后集中全力去进攻这个目标。

Gamey策略:兵棋推演与现实决策的裂痕

在完成基础层面的探讨后,我们需要转向更具挑战性的核心问题讨论。首先必须要引入一个兵棋推演中的独特概念,称为“Gamey”,笔者至今都无法找到一个合适的中文词与之对应,所以依然保持原始的英文叫法。Gamey的意思是指在兵棋推演中存在的某些策略,这些策略在兵棋的框架下属于优势策略,但是很明显不属于现实中存在的军事策略。举个例子,在某战术兵棋中,坦克如果在友方的炮火轰炸区内对敌军进行战车碾压,相比于直接发起战车碾压,会获得一些优势。但这明显是不符合现实的战术原则的,现实的坦克指挥官绝对不会轻易把己方战车送入炮火轰炸区内进行作战。这种类型的Gamey是可以通过调整规则来避免的,比如说应该对坦克在炮击区或烟雾内执行战车碾压进行惩罚,而目前该兵棋尚未存在这样的规则,这是导致这一Gamey的原因。

并非所有的Gamey都能通过更新规则的方式来解决,读者可能对此会有一些疑惑。通常来说,在兵棋设计中的绝大多数部分,我们可以通过规则上的设置,鼓励玩家做出符合现实军事逻辑的决策。但是在某些情况下,想做到这一点是非常困难的。例如指挥与控制。

这里我们同样以Dean Essig设计的战术作战系列TCS为例,来进行说明。在TCS中,为了体现现实中的指挥与控制过程,Dean Essig设置了一套行动计划规则,在这部分规则中,玩家在指挥任何单位进行任何军事行动之前,都需要事先把自己的行动计划用图表的方式写下来。玩家需要在微缩地图上画出本次行动所涉及的区域,所选的路线,各单位的行动分界线、火力分界线等,并且辅以文字说明,使得任何人看到这份行动计划,都能轻松地理解其意思。每份行动计划在真正执行前,随着时间推移以及部队情况积攒准备度,每回合根据准备度进行判定,准备度越高越容易通过,只有判定通过,行动计划才能开始。

这部分规则的本意是为了体现现实军事作战中指挥与控制上的难度。例如现实中当军事进攻行动受阻时,除非一开始就留有预案,否则一般只能先行放弃进攻,撤退到重整点后,再另行准备新的进攻计划。TCS的行动计划规则可以完美地反映这一点。在进攻行动中,进攻单位的前进路线都是事先画好的,如果不幸路线规划有误,正好撞上了敌军重兵固守的区域,也是无法更改的,只能先宣布当前的计划失败,退回去重新准备一份计划。看上去非常好,但是聪明的玩家立刻就能想到,行动计划规则并没有规定我应该把进攻计划写的多细致,那我干脆一开始就写一个非常宽大的进攻轴,这样能够给自己留下足够大的自由空间。比如我有一个步兵营需要进攻,我干脆画一个宽度达到3千米的进攻轴(二战通常营的进攻正面是600米左右),声明我这个营在这3千米内如何进攻,都是合规的。假如进攻受阻了,那么我就在这3千米内随意选择新的进攻方向再行进攻。事情到这里,就已经很明显是一个Gamey的情况了。那么我们能否通过增加规则细则的方式来避免这种Gamey呢?答案是理论上有可能,但不现实。如果限制一个进攻轴的最大宽度是500米,那么几乎立刻就会被新的方法所绕过,例如玩家可以画出更多的进攻轴,或者说玩家故意把一个进攻轴包含两条道路,目的是到时候看情况选择哪条公路。

如果我们尝试去做进一步的限制,结果也是一样的,玩家只要想,总是能够创造出各种各样的新的Gamey。核心问题在于指挥与控制本身就是一个非常复杂的命题,想要完全复原现实中的决策环境,远非一两句话可以做得到。如果长篇累牍地去设置大量的规则,依然很难杜绝Gamey,反而对规则的简洁性是一种巨大的伤害。不如就像TCS这样,把规则的框架留下,具体的细则由玩家推演的时候再去根据军事原则进行沟通和协商,我个人把这种设计方式称为“通识规则”。客观来说,“通识规则”的存在,对于目的旨在娱乐和竞技的玩家来说,往往不是一件好事情,很容易在兵棋推演的过程中,产生一些争议。但是对于目的旨在体验历史和军事的玩家,以及对于专业的军事人员来说,是无价之宝。专业的军事人员完全可以根据自己的需要,在总的框架下,设置特定的细则,从而达到特定的推演目的。“通识规则”的存在,也是AI无法在可预见的未来做出“完美的”军事决策的原因之一。道理很简单,建立在并非百分百准确模型基础上的AI,通过强化学习之后选择的最佳策略,很可能会拿出一份人类一眼就能识别出Gamey的方案,从而失去了参考价值。

兵棋设计的底层悖论

自上个世纪开始,不管是桌面兵棋还是电子兵棋,都有设计师尝试过完全“自下而上”设计兵棋。说得简单通俗一点,就是从最底层的交战开始模拟,然后向上堆积,形成最终的结果。举个例子,在战役级电子兵棋WITE中,德军一个步兵师进攻苏军一个步兵师,在战斗结算中,你可以看到德军MG34机枪被苏军F-22火炮命中。依照这种理念,好像更容易设计出模拟性较高的兵棋。但从笔者的经验来看,事实往往是相反的。因为这种设计方式,其最终的模拟性是建立在一系列子模型都要精准无误的基础上,这是最好诠释“失之毫厘,差之千里”的鲜活例子。很多这种设计方式的成品,包括WITE本身,通过最简单的反证就可以确定为模拟性不合格。

结 语

兵棋的终极悖论,或许就藏在那枚被反复推移的算子之中:它既是人类挣脱认知茧房的凿斧,也是铸造新茧房的熔炉。当我们在ASL的棋盘上目睹“全走全打”的荒谬,在OCS的推演中看见德军装甲洪流吞噬莫斯科的幻象,在TCS的行动计划里窥见三千米进攻轴的狡黠时,我们真正对抗的从来不是规则漏洞,而是人类用简化模型理解复杂世界的永恒困境。兵棋设计师如同普罗米修斯,既要盗取战争规律的火种,又要时刻警惕这火焰不会焚毁决策者的心智。我们创造兵棋,不是为了预见战争的终点,而是为了守护在混沌中抉择的勇气。

责任编辑:刘靖鑫