古德里安:战争理论视角下的“闪击之王”

作者: 杜燕波古德里安是二战时期希特勒麾下一名颇具传奇色彩的将军。他在德国饱受国际制裁、不允许发展坦克的情况下白手起家,由理论到实践,由探索到试验,亲手组建起一支精锐的装甲机械化部队。他在二战时期率领装甲部队一马当先,无论在西线还是东线战场上都为希特勒立下赫赫战功。他拥有敏锐的战场嗅觉,开创的装甲闪击战法把机械化部队的特性发挥到极致,在战争中频繁打出陷敌于战略性瘫痪的震惊世界的围歼战役,令后世无数兵家顶礼膜拜、反复研究并极力模仿。

由于这些光环的笼罩,很少有人将古德里安作为一位军事理论家看待。而事实上,古德里安之所以能够在军事领域取得显赫“功绩”,与其本人拥有深厚的理论功底有密切关系。古德里安为数不多的军事理论著作也表明,他对装甲机械化部队的建设与作战运用有深刻而独到的见解。本文抛却政治成分不谈,仅从军事科学、战争理论的视角对古德里安进行分析,特别是深入研究其关于建军与作战思想的形成过程及主要特点,以获取对当下军事理论创新的教益。

“德国装甲兵之父”:

从探索、试验到组建装甲部队

富勒是名副其实的“装甲战理论之父”。在两次世界大战之间欧洲各国陆军装甲部队皆以富勒为师,而德国人无疑是富勒最好的“学生”。正如富勒所言:“这种战术理论(即装甲战),后来在形式上略微做了一些修改,于1939年第一次得到应用,这就是所谓的‘闪电战’。”不过,治学严谨的富勒在此处有些言过其实。事实上,尽管受到英国先贤的启发,德国人对装甲机械化部队的建设理念与战法运用更多地源自德国职业军官团崇尚“机动作战”与“任务式指挥”的军事传统——美国陆军部历史咨询小组委员会主席罗伯特·M·奇蒂诺称之为“德国兵法”。而在那个机械化转型的关键历史时期,立于时代潮头且作为“德国兵法”集中体现的德国军人莫过于古德里安了。从理论探索到编组试验,再到部队组建与训练,曾经在二战期间充当德军“进攻矛头”的德国装甲兵部队正是由古德里安一手缔造的。

古德里安生于1888年。第一次世界大战期间,他历任电台长、通信参谋、营长等基层岗位,对坦克装甲车辆这种新生事物并没有深刻的感性与理性认识。战争结束后,德国作为战败国在军备发展方面受到《凡尔赛和约》的极大限制,不允许开发并拥有坦克、装甲车辆等进攻性武器。严苛的规定阻绝了德军现代化的可能性,古德里安的“装甲战之路”注定要比他的英国同行富勒艰难得多。1922年4月,年轻的古德里安被分配到汽车运输部队,期间参与一项汽车运输部队运用的研究项目。由于在研究中遇到“运动战中如何对摩托化部队进行防护”的问题涉及装甲车辆,好学的古德里安开始大量搜集资料,特别是坦克部队在一战中运用的资料。学习过程中,古德里安对富勒、李德·哈特等人的装甲战理论著作产生极大兴趣,这些理论著作成为古德里安“闪电战”理论的思想启蒙。古德里安在战后回忆录中写道,“这些具有远见的军人当时已经打破了仅将坦克作为一种步兵辅助兵器的桎梏,将其置于这个摩托化时代的中心位置。也正因为如此,他们无愧于新型大规模战争开拓者的美誉。”期间,古德里安在德军方主办的知名的《军事周刊》上发表了《机动部队》《装甲战》《装甲兵在未来战争中的角色》等文章,表明他在装甲战理论方面已经有深入思考,同时这也使其在德军内部小有名气。

1924年,古德里安被调到第2师参谋部服役,负责给参谋部的军官们讲授战术与战史课。为胜任岗位,他对拿破仑战争和第一次世界大战进行了深入研究,特别是深入研究了一战期间德、法骑兵师的作战运用,使其深得“战术战役机动”理论的精髓。期间,他还主持了一系列关于坦克与骑兵协同执行侦察任务的演习和图上作业,目的是试验装甲车辆的作战运用。由于部队没有坦克,演习中只能使用运输车模拟或替代。他在讲评时对参演部队说,“希望通过这些演习能使运输部队从后勤部队脱颖而出,变为战斗部队。”这一后来被历史证明的远见,在当时却遭到他的顶头上司的嗤之以鼻。1928年,古德里安兼任柏林汽车训练司令部战术教官。为此,古德里安在尽可能搜集国外最新情报资料的同时,利用“汽车+铁皮”模拟坦克的方式,对装甲部队排、连、营作战运用进行系统研究。由此,古德里安非常清楚地看到装甲车在现代战争中运用的前景。随后,古德里安被派往瑞典考察,在那里他有幸看到德国于第一次世界大战末期生产的Ⅱ型坦克,并进行了实地驾驶。

1930年,古德里安被任命为第3汽车营营长。在运输兵监察司参谋长鲁茨上校的支持下,古德里安按照装甲战理念对这支部队进行了改编:第1连装备旧式装甲侦察车;第2连为装甲连,配备安装木制假炮的模型坦克;第3连为反坦克连,配备反坦克武器模型;第4连装备摩托车。古德里安利用“七拼八凑”的装备,带领部队以极大热情投入演练。这些演练促使古德里安的“装甲战”理念日趋成熟。1931年初,古德里安升任国防部运输兵监察司参谋长。在这个岗位,古德里安不仅奔走于说服同僚接受他的装甲战理念,还积极参与坦克研制,对德国新型坦克生产提出诸多具体要求。然而,受《凡尔赛和约》的限制,当时德国只能在苏联的基地秘密试验坦克装甲车辆,而且坦克生产无论在数量和质量上都远远落后于英、法等国家。

1933年,希特勒被任命为德国总理后,政治风向发生了根本转变。德国开始突破《凡尔赛和约》的限制,大力提振军备。更为重要的是,希特勒对新技术特别敏感。在一次武器装备展览会上,当古德里安向希特勒汇报新的装甲分队编制与装备情况后,希特勒大喊:“这正是我想要的。”这使古德里安受到极大激励,同时也坚定了古德里安发展装甲部队的信心。同年,德军组建机动车作战部队司令部,由古德里安任该部参谋长。1935年10月,德军正式编制3个装甲师,统归“装甲兵司令部”指挥,古德里安担任第2装甲师师长。1936—1937年冬,古德里安完成《注意!坦克》。这本书详细介绍了德国装甲兵组建的历史及其背后的基本思想,可以视为古德里安对德国装甲兵组建历程的回顾与总结。至此,无论在理论与实践层面,古德里安均已完成对德国装甲兵的构建。此后,希特勒主导的战争逐渐走向前台,古德里安建立的装甲兵部队将在战火中接受考验,迎来人生的新阶段。

“闪击之王”:从西线战场到东线战场

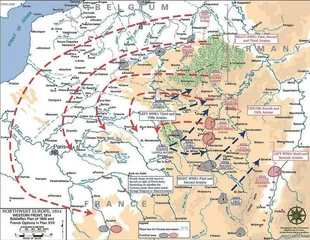

自1938年3月武装吞并奥地利开始,法西斯德军开启了武力对外扩张的道路。特别是1939年9月1日德军大规模入侵波兰,标志着第二次世界大战在欧洲战场的全面爆发。德军发起的战略性战役的速度之快与战果之巨令世人咋舌。例如,德军用18天征服了波兰,用1天征服了丹麦和挪威,用40天征服了法国……德军在东线苏德战场上发起的围歼战,歼敌数量动辄数十万,也足令世界惊颤。从战争理论上讲,德军奉行的正是典型的以机动作战与歼灭战为主要特征的“德国兵法”。而放在装甲机械化时代的大背景下,亦可理解为古德里安创立的装甲战战法,后人称之为“闪电战”或“闪击战”——不过务实而低调的德国人(包括古德里安本人)并没有如此称呼。更值得关注的是,无论是在西线战场还是在东线战场,古德里安一直充当希特勒侵略军的“装甲矛头”,他和他的装甲部队撬开了一个又一个战役目标。例如,在入侵法国的战役中,古德里安率领第19装甲军穿越阿登山脉、强渡马斯河——此举直接关系到德军战役的成败;在入侵苏联的“巴巴罗萨”行动中,古德里安指挥第2装甲集团军,与霍特大将的第3装甲集团军共同担当最重要的中路进攻的“装甲先锋”,兵锋直指莫斯科。

尽管古德里安取得军事成功有赖于诸多因素,但是作为一位高级指挥员,成熟的军事理论在其中发挥着关键作用。以入侵法国的著名的曼斯坦因计划为例,如若按照原来希特勒和德国陆军参谋部制定的以“施里芬计划”为蓝本的作战计划,则正中法国长期防御计划的下怀,势必打成类似一战的僵持战。而曼斯坦因计划则可达成中间突破、围歼敌主力的目的。

曼斯坦因计划成败的关键在于装甲部队能否隐蔽、顺利地通过阿登高地。于是,曼斯坦因请装甲兵专家古德里安“共商大计”。古德里安对地图进行了仔细研究,并根据他在第一次世界大战期间对当地地形的了解,明确地告诉曼斯坦因计划是可行的。但古德里安同时强调“集中使用装甲兵力”的重要性。在针对曼斯坦因计划的图上作业中,古德里安建议“利用强大的装甲和摩托化兵力,于战争第五天,在色当渡过马斯河,突破敌人的防线,而后向亚眠发动进攻”。思想保守的陆军参谋长哈尔德则坚持装甲部队渡过马斯河后要等待步兵。古德里安对此表示强烈反对,并强调“必须将手头有限的装甲兵力集中使用,突然运用在决定性的地点,先头突击部队的配置必须有足够纵深,使其无须为侧翼安全担忧,而后步兵军便可及时和毫无顾忌地利用初期战果”。古德里安讲得非常自信,但这种理论自信在当时曲高和寡,更多人对古德里安的作战构想持怀疑态度。

上级最终在将信将疑中采纳了曼斯坦因计划,古德里安则出色地完成了“中坚突破”的关键作战行动,并充分发挥作战自主性,一马当先杀向亚眠、杀向英吉利海峡,完成了对英法联军主力的迂回包抄。若不是希特勒在关键时刻鬼使神差般地叫停攻击行动,古德里安极有可能全歼英法联军主力——若果真如此,就没有敦刻尔克大撤退了,欧洲历史也将被彻底改写。可以说,是曼斯坦因和古德里安共同主导了西线战场入侵法国的战役胜利。对此,曼斯坦因在回忆录中对古德里安给予极高评价:“之所以能够取得如此巨大的胜利,除了冯龙德施泰特大将(A集团军群司令)的卓越指挥,首先应归功于古德里安将军的无限激情和超凡活力,就是他把A集团军群的作战思想转化为行动。”

实战型军事理论家:从《注意,坦克!》到《坦克,前进!》

作为一名身经百战的战将,古德里安留下的军事理论著作并不多,主要有《注意,坦克!》《坦克,前进!》两本著作。需要指出的是,与李德·哈特等以探求军事理论为主旨的文人军事理论家不同的是,古德里安是典型的职业军人,部队和战场被视为他的人生舞台,写书则是其实现军事抱负的“副产品”。从某种意义讲,《注意,坦克!》隐藏着德军“装甲闪击战”的“成功密码”。相比而言,《坦克,前进!》一书则是古德里安在历经二战洗礼后的对现代装甲战思考的“集大成者”。可见,《注意,坦克!》《坦克,前进!》两书构成重要的互补关系——前者侧重基于军史战史的推理论证,更多的是原则提炼与作战构想;后者侧重实战经验教训之总结,更多的是作战执行与战场细节。

虽然有“英国先贤”作理论引导,但是古德里安并未满足于此,也未立足于此,他似乎从一开始便有一种雄心或宏愿,即要从根本上研究清楚装甲车辆开启的机械化时代的基本作战问题。从总的作战思想上看,古德里安的“闪电战理论”与富勒的“装甲战理论”可谓大同小异。古德里安一再强调,“坦克进攻要想获得成功要满足三大根本前提:合适的地形、大规模投入和奇袭”。“大规模投入”“奇袭”也是富勒特别强调的,而“合适的地形”却是富勒不曾予以强调的,在古德里安看来,“合适的地形”是坦克作战运用仍须注意、不容忽视的一点,这是他从战史中得到的一条重要教训。例如,他在复盘康布雷战役时指出,“在坦克无法推进的地形上发动进攻是大错特错的。同样大错特错的是,在坦克进攻之前先用过于猛烈的炮火对一片地域狂轰滥炸”。沿着这样的思路,古德里安将战场区分为“装甲禁行区”“装甲阻行区”“装甲通行区”。

古德里安的“闪电战”理论同样认同并坚持苏军提出的大纵深、宽正面作战的基本原则。所不同的是,这些苏军文本中教条式的基本作战原则,在古德里安那里却找到了简洁明了、颇具说服力的理论依据。例如,古德里安指出,实施突破时攻击正面要足够宽,目的是“使敌军难以侧袭进攻部队的核心”。“若进攻部队以稀疏松散的队形突入敌军防区,就会帮助敌军反坦克武器逐个命中我军坦克。只有排成宽阔正面,以强大的火力同时发动突击才会一举突破并摧毁敌军防御体系,并从侧翼或后方予以占领”。——后一句不仅讲清了宽正面进攻的理由,而且讲清了坚持大规模投入坦克作战的理由。

古德里安继承了富勒用坦克部队攻击敌交通线与基地的理念,但同时把坚决地攻击、歼灭敌反坦克部队、装甲部队视为己方坦克部队的首要作战任务。在他看来,如果不消灭敌反坦克部队、装甲部队,己方坦克部队的胜利无论如何是不稳固的。古德里安在书中对反坦克问题极为重视,不仅考虑到反坦克枪、反坦克炮、火炮对坦克的杀伤,而且考虑到地雷可能给坦克带来的毁伤,还意识到“坦克正是坦克最危险的敌人”。他在著作中一针见血地指出,“敌方坦克是(我方)坦克最危险的敌人。若未能成功将其击败,那么突破就可被视为失败,此时步兵和炮兵也无法完成突破。因此,成败的关键就在于延阻敌军反坦克预备队和坦克的干预,并及早使有能力进行坦克战的装甲部队突入战场纵深、敌预备队区域与指挥中心……如果击败敌军反坦克部队及坦克的行动未能成功,那么即便消灭了部分步兵,整个突破行动还是归于失败”。因此,“向敌方防线的整个纵深发起同步攻击很有必要”。这又可视为古德里安对德军版“大纵深战役理论”的理性推导与科学解释。至于如何延阻敌反坦克部队与坦克预备队,古德里安认为最有效的方式是“出动空军”。由此,又引出空军支援地面作战和空地联合作战问题。

从军事科学的角度看,古德里安创立的“闪电战”战法也似乎从未过时。正如我国资深德军研究人员戴耀先先生所讲,“‘闪电战’自出现至今虽已过去半个多世纪,但作为一种理论并没有随着二战的结束而消失,而是向着更高的层次发展、完善和变革。在未来战争中,全新的技术将为‘闪电战’提供更加有利的物质条件”。

责任编辑:马 禄