小楷极则,『玉版十三行』的前世今生

作者: 刘岩东晋大书法家王献之所书曹植名篇《洛神赋》传至唐代已残缺,仅剩13行,250个字,因此有“十三行”之称。在宋代的著录书《宝刻类编》中,就已经出现“十三行”的字眼了。宋代以来,“十三行”有多种刻本。

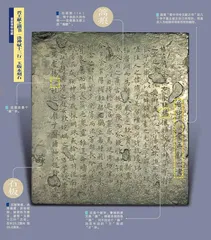

首都博物馆藏晋王献之楷书《洛神赋十三行》玉版本刻石,长29.2厘米 宽26.8厘米。石板为苍青色,被美称为碧玉,遂有“玉版十三行”之名。这件刻石几经辗转,于20世纪80年代初入藏首都博物馆,成为馆藏文物中不可多得的重器之一。

“十三行”真迹及唐摹本的流传

元代时,大书法家赵孟頫收藏了“十三行”的真迹。赵孟頫之后,“十三行”真迹便不知所踪。赵孟頫写有一篇跋语,如今我们还能在《松雪斋全集》中读到,对于了解“十三行”真迹的面貌和流传过程来说,是一篇重要的文字。“十三行”真迹南宋时曾在绍兴内府,但仅有9行。宋代周密所著《思陵书画记》中也记载:“献之《洛神赋》,阑道高八寸三分,每行阔六分,共九行。”南宋末年,9行的《洛神赋》归贾似道所有,他又寻得其余4行,分两段装裱,卷上有贾似道的收藏印章。“十三行”在绍兴内府之前存于何处呢?一些蛛丝马迹显示,它应存于北宋内府。北宋内府收藏极富,徽宗时编有《宣和书谱》和《宣和画谱》,著录内府书画藏品。

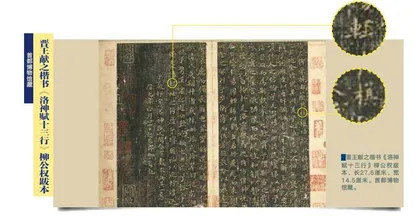

《宣和书谱》著录的王献之真迹中有《洛神赋》两件,一件是草书,另一件是楷书。楷书《洛神赋》下有小字注“不完”,这件藏品有可能就是“十三行”。赵孟頫在真迹上没有见到北宋徽宗时宣和内府的收藏印章,却见柳跋唐摹本上宣和“七玺完然”(宣和内府收藏品常钤有七方收藏玺印,合称“宣和七玺”),由此他认为,《宣和书谱》著录的是柳跋本。

所谓柳跋本,是唐代的一个临摹本,上面有唐代柳公权跋语。据宋代蔡绦所著《铁围山丛谈》记载,宣和内府收藏的唐摹二王帖达3800余件,而《宣和书谱》著录的“二王”作品总共仅有300余件,可知著录的范围限于真迹。柳跋本不是真迹,是唐摹本,《宣和书谱》不会将柳跋本作为真迹著录于王献之名下的。可能柳跋本因有柳公权跋语,被徽宗重视,而钤七玺,但宋人不会不知是临摹本。

“玉版十三行”的发现与流传

“十三行”真迹在元代以后失传了,唐摹本也没有传下来,目前仅有刻本流传。宋代以来,“十三行”有多种刻本,“玉版十三行”是其中一种,也被称作“西湖本”。相传在明代万历年间,人们在杭州西湖发现了一块石板,上面刻着“十三行”,石板青黑,色泽幽邃,质地细润,于是有了“玉版十三行”这一名称。

关于“玉版十三行”的记载,最早见于清初。清代文人杨宾在《铁函斋书跋》中说:“玉版在京师一友人处,余告于陈鸿胪实斋(陈诜)、翁比部康饴(翁嵩年)曰:‘此吾浙旧物也,讵可落他人手。’鸿胪欲得之而不果。康熙癸未(1703)春,康饴督学岭南,遂以白金三百易之而去。”

翁嵩年以后,关于“玉版十三行”的经历,说法不尽相同。康熙时代的文人杨宾在《大瓢偶笔》中说:“玉版十三行,翁萝轩(翁嵩年)送入京师之后,四方求之者甚众。”语意不甚明确。清代书法家蒋衡说:翁氏将“玉版十三行”赠送他人,而后入于内府。清代篆刻家杨澥说:康熙五十四(1715),翁嵩年把“玉版十三行”贡入天府。

英法联军火烧圆明园后,“玉版十三行”流出皇家内苑,辗转于民间。新中国成立后,“玉版十三行”再现于世。1981年,收藏者求售于北京文物公司。北京文物公司将其收购,后转交首都博物馆收藏。

“玉版十三行”是何人所刻?

经研究,首都博物馆藏的“玉版十三行”源自《宝晋斋法帖》。“玉版十三行”起首是“晋中书令王献之书”这几个字。这几个字不是王献之自己书写的,而是后人为标明书写者而写的题衔。

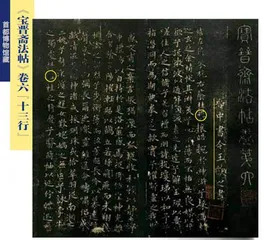

首刻于南宋的《宝晋斋法帖》卷六第一帖就是“十三行”,面貌不同于柳跋本,除去没有“宣和印”和“篙痕”,与玉版本基本相同。张彦生编著的碑帖研究专著《善本碑帖录》中也提到,《宝晋斋法帖》本“十三行”与“玉版十三行”字体相同。《宝晋斋法帖》每卷在卷首先有篆书题首标明卷数,然后以小楷题衔标出书家姓名头衔。卷六、卷七都是王献之的作品,所以这两卷开头都有同样的“晋中书令王献之书”8个字,字形、位置完全相同。这8个字是《宝晋斋法帖》的题衔是毫无疑问的。“玉版十三行”上同样有《宝晋斋法帖》的题衔,所以“玉版十三行”出自《宝晋斋法帖》便不言而喻了。

“玉版十三行”上最后一行有一个神秘的“工”字,也透露给我们同样的信息。这个“工”字刻得比其他字都小,并且不在中间,偏居右下角,看上去很奇怪。查看《洛神赋》原文,或看柳跋本会得知,这里应是个“輕”字。很明显,这个“工”是“輕”字的右下部分。那为什么不刻完整呢?我们依然是在《宝晋斋法帖》卷六找到了答案。在《宝晋斋法帖》上,这个地方也是同样的一个“工”。但《宝晋斋法帖》并不是没有刻全,而是因为石版字口变浅,加之拓工不精,这个地方拓不出完整的字。宋拓本中,有许多字的笔画出现这个现象,只不过“輕”字最为严重。帖版或因笔画刻得较浅,或因石质较松,经多次椎拓(通过敲击纸张将石刻上的文字或图案拓印下来),字口会变坏变浅,有些笔画就会拓不出来了。

我们再看另外一个有趣的字,“玉版十三行”中,第1行有个“棋”字,这个字很清晰,左边的偏旁是“木”。但这是个错字,曹植的原文是“旗”。柳跋本刻的是“旗”,只不过这个“旗”的左半边的“方”字刻成“才”形。“方”字古时常写成“才”形,这在碑刻中很常见,是一种别体。柳跋本刻得对,为什么“玉版十三行”错了呢?《宝晋斋法帖》宋拓本中这个地方,字口坏了,墨色浸入,不清楚了。于是,后人在剜刻或翻刻时未注意,就错了。

《宝晋斋法帖》是南宋曹知格所刻,成于咸淳四年(1268),帖刻成后,石版放在无为军(治所在今安徽无为县)府学中。明代王佐在《新增格古要论》中说,明代宣德年间,那里还可见几块帖版的残石。最初西湖发现的“玉版”可能是《宝晋斋法帖》卷六的帖版,流落于杭州,被人发现,石版久经岁月风霜,石面泐(lè)伤,有十余处大的伤残——这便是玉版上的“篙痕”;“玉版”发现后,有的字经过剜刻,但是,“才”多剜出一个点,成了错字,“輕”字伤损过重,没法剜。

围绕“玉版十三行”的问题,有些已有比较明确的结论,而有些问题,仍是疑案,有待进一步研究确认。目前来说,“玉版十三行”究竟在何时是何人所刻,依然是一个未解之谜。

(责编:马南迪)