高铁到底贵在哪里?

作者: 差评君一张“杭州—淄博”的二等座高铁票,票面价格是485元。在这485元中,有40%—60%是基础设施使用费,也就是高铁的设备成本。人工和能源成本占20%—30%,税费和利润只有10%—20%。可以看出来,票价的大头是高铁的成本带来的。2024年国家铁路的总收入是1.28万亿元,而年总负债是6.2万亿元。从20世纪90年代开始,国铁的亏损就越来越大,究其原因,就是高铁的建设成本确实很高。铺设1公里的高铁轨道,甚至比铺设1公里长的5090显卡多米诺骨牌还要昂贵。高铁到底贵在哪了?

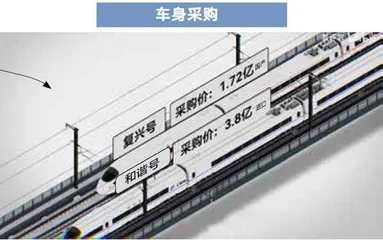

车体本身

就列车本身而言,以复兴号为例,采购均价在每辆1.72亿左右。而更早的和谐号列车,因需要依赖从德国西门子等国外企业引进技术,所以价格更加昂贵,甚至达到3.8亿一辆,目前的1.72亿已经是国产化后的降价版了。高铁的时速通常在300公里以上,风阻、震动和轨道冲击力等都远超普通列车。为了确保这种高速运行的列车不脱轨、不飘移、不摇晃,车体材料就必须极为坚固,同时又足够轻盈,而且车体造型还要符合空气动力学。我们国内常见的各种子弹头高铁,普遍采用的是铝合金空心型材,轻盈而坚固。

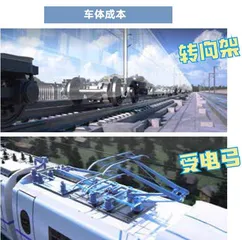

传统火车由车头提供动力拉动整辆列车,但在列车高速行驶时,后方沉重的压载力会造成后方的驱动轮打滑,发生事故。因此,高铁动车组的动力源并不是车头,而是大量的转向架。它位于车底架下部,承担着车辆的重量,就如同是车辆的“脚”一样赋予了动车组移动的能力。在每节车厢下方,都装有两组转向架。高铁车厢有动、拖之分,动车厢的每组转向架都配备两个牵引电动机和两组轮对,每组轮对包含两个车轮和一个车轴。动车组顶部的这个结构被称作受电弓,其顶部的滑板与架空接触网保持滑动接触,磅礴的电能会通过受电弓,经过一系列降压、输出、调整,最终供给交流牵引电动机,最终使每一组动力转向架上的车轮都独立产生动力。

所以,高铁的每一个零部件质量和价格都超过寻常的工业部件,成千上万的传感器遍布车身。而为了应对列车前进时的巨大惯性,制动方式也是多管齐下,既有传统的盘式制动,也有再生制动、空气制动,等等,就是为了确保这台数百吨重的庞然大物,能在需要的时候,从300公里的超高时速顺利停下。从加速与制动到过弯、减震,再至车体轻量化设计与智能化控制系统,每一个细节都蕴含着尖端的科研投入和严苛的精密制造,而这正是高铁车身造价如此高昂的核心原因。

高铁道路

相比高铁道路的修建费用,列车车身的采购价仅仅是九牛一毛。我国的高铁道路造价是平均每公里1.68亿元,换言之,一整辆列车的价格仅够铺设1公里的道路。高铁道路昂贵一个很重要的原因,就是我国各种地形地貌几乎应有尽有,多样化的地质环境迫使建设者必须采用“以桥代路”的工程策略。

这意味着高铁道路必须又长又直,遇山要打洞、遇谷就要架桥。中国最繁忙的高铁线——京沪高铁,超过80%的路段都是高架桥,因此光是桥涵建造就达到了615亿元,这里面甚至还没有计入大胜关大桥等关键桥梁的投资。平原地区的标准桥梁,每公里造价为0.8亿元—1.5亿元,而跨江河或深谷的特殊桥梁,造价则超过2亿元。

在《高速铁路设计规范》中,对高铁道路建设设定了一个严苛标准,高铁轨道需满足更高平直度、更小坡度及更大弯道半径的要求。比如在设计运行速度350公里每小时的道路上,最小的过弯曲线半径就需要达到5500米,正线最大坡度不宜大于20%。

山岭隧道就更贵了,造价通常在1.2亿元—2.5亿元每公里,一旦遇到断层、软岩、水源,成本更是暴涨,达到每公里3亿元—5亿元。例如兰新高铁祁连山隧道是目前世界上海拔最高,里程最长的高速铁路隧道,修建时遇到断层、裂隙、多年冻土和碎屑流密布的状况,因此被评为“Ⅰ级风险隧道”,可以说祁连山隧道的每一米都是用钱和血汗铺出来的。

如果涉及跨海大桥或者海底隧道,价格就更难以想象了,例如甬舟铁路金塘海底隧道是全世界最长、承受水压最高、地质条件最复杂的海底高铁隧道,总长16.18公里,但总投资高达305亿,相当于每公里就需要18亿。

铁轨本身的价值也不可忽略,一点微小沉降都可能导致高铁脱轨,所以高铁所用的铁轨也和普速铁路的不同。普通铁路多用有砟轨道,维护成本低,而高铁正常条件下都采用无砟轨道。这种轨道通过混凝土整体道床替代传统碎石道砟,消除了轨枕和道砟的松动风险,可以大幅提升轨道的整体稳定性和精度。铁轨本身每一米就价值数千元,而无砟轨道通常会比有砟轨道的价格高出30%以上。

此外,为了承受更高的速度和压力,高铁铁道在钢轨的材质和制造工艺上同样要求更高,通常采用具有更高韧性和耐磨性的合金钢。为了减小热胀冷缩带来的影响,高铁钢轨在生产源头上就会进行特殊处理,钢轨的毛坯材料在经过充分的加热后,会发生膨胀,之后通过机器的拉长塑形操作之后,内部会产生应力,以减小热胀冷缩。京沪铁路90%以上是无砟轨道,总价约135.86亿元,相当于光是铺设铁轨就要每公里1000万元。

其他昂贵的投入

机电网络和车站的建设同样需要资金投入。高铁作为电气化轨道交通系统,其运营高度依赖外部电力供应。所以除了轨道铺设外,还需同步建设牵引供电网络,这也显著增加了工程复杂度与成本投入。这种包含了支柱、导线、变电所等设施的高速铁路接触网,成本通常在1000万元—1800万元每公里。

高铁在同一条轨道上,前后班次的间距最小只有几分钟,这需要依赖现代列车电控信号系统。这些沿途铺设的大量电子设备,每公里价格也要500万元—1000万元。一个普通地级市的中型高铁车站成本约为5亿元—15亿元,而杭州东站这种大型枢纽站,建设总投资甚至高达117亿元。

最后还有运维成本。和许多人想象的不同,高铁列车的耗电量其实很低,以京沪高铁上的动车组为例,在350公里的时速下,每公里只消耗约21度电。但由于总数过于庞大,我国高铁的单日最大开行能力超过1.2万辆高铁,日均行驶里程超过700万公里,每天耗电量就要1.5亿度,考虑到高铁需要频繁启动和加速,实际总耗电量需要1.9亿度每天。我们按照5角钱每度电来计算,也需要每天8000万元的电费,一年就是292亿元。

相比于普通列车,高铁需要更加专业的电务、机务成员,而高铁轨道的维护标准也更为严格。大多数高铁零点前就会停运,因为需要对轨道进行检修,而每天早晨检修完毕之后,线路上运行的第一趟高铁都是空载的,就是为了确保安全。这些运维成本同样也是非常庞大的一笔支出,一条高铁线路,其年均运维成本可以达到每公里400万元—700万元。

飞驰与连接

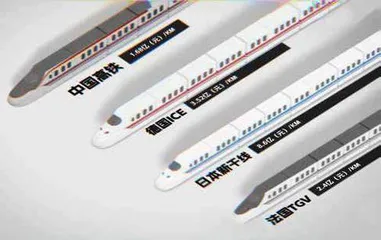

看起来中国高铁的成本已经非常昂贵了,但对比一下国外的“高铁”,其实国内的价格已经是白菜价了。例如,10年270亿英镑制造30公里的英国高铁;9年110亿美元制造487米的美国高铁……中国的高铁不仅造价和票价都是最低的,而且无论质量、运行速度,还是安全性,都是无可争议的全球第一。即便是如此优质的性价比,中国的高铁还是在持续亏损。但高铁真正撬动的是无数个账本之外的发展机会,是拉动城市化、产业链、消费、就业的能力。但有了高铁就一定会给一座城市带来发展吗?

根据《中国经营报》统计,全国至少有26个高铁站建成后,因位置偏远、周边配套不足、客流量低等原因,处于未启用或关停状态。比如山东淄博闲置了15年的周村东站,建好15年、闲置12年的宁波东站,停运了5年多的沈阳西站,等等。高铁本身不会改变什么,它只是提供了一个发展的机会。真正需要改变的是我们,在它飞驰而过之前能真正连接人、产业和未来。

(责编:南名俊岳)