借鉴造园技艺 优化教学设计

作者: 朱碧云中图分类号:G633.2 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2025)14-0013-04

苏州园林是中国园林艺术的瑰宝,被誉为“凝固的山水诗,立体的山水画”,其美学价值和实践意义备受关注。苏州园林的造园技艺不仅有助于培养学生的人文素养、审美情趣,还能激发他们的创新思维。通过对山石、花木、建筑、水景这四个造园核心要素进行精心布局和艺术性地设计,苏州园林营造出“移步异景”“咫尺见乾坤”的艺术效果。“构建道德与法治学科核心素养为主导的活动型学科课程”同样离不开艺术性的教学设计,即教师应在遵循教学设计共性要求的前提下,采用综合思维的方式,不断优化政治认同、道德修养、法治观念、责任意识这些核心要素之间的彼此交融、相互依存的关系,落实立德树人的根本任务。文章以初三复习课“坚持新发展理念”的教学设计为例,分析了如何借鉴苏州园林的造园技艺,艺术性地优化教学设计。

一、“理”政治认同之“水”

水串联起来园林里各个元素,延展园林空间,是造园的灵魂。道德与法治学科的教学设计应凸显政治认同要素在核心素养培育中的统帅和引领作用。

(一)就势取“水”,适度挖掘教材

苏州园林多以曲折、自然的水池为中心创造出多样水景。培育政治认同比较直接、基本的素材和来源是教材文本资源及其所蕴含的相关政治理论与观点。教材中的资源具有权威性和典型性,是教学设计的初始蓝本。从教师和学生接触的频率和重视的程度看,教材自带的各种资源是培育政治认同的便利和可贵的资源。《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》和九年级道德与法治的教学内容本身就具有浓烈的政治认同的意境,教师应在吃透教材观点和原理的基础上去适度挖掘其蕴藏的政治认同要素。这些要素大至对中国共产党、中国特色社会主义政治制度、社会主义核心价值观的认同,小至个人在现实生活中的幸福感受,以及对人间真、善、美的理解。教学设计时,以教材中的鲜明政治理论观点和立场作为设计支撑点,通过理论演绎所萌发力量的方式,让学生在具体学习过程中感悟、提炼、升华政治认同的观点与情感。

(二)巧引活水,拓展课外资源

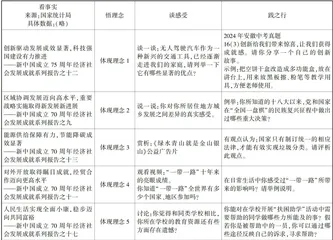

苏州园林中的设计充分利用当地水乡的自然条件,凿池引水,丰富水景。培育政治认同要摆脱单一“说教式、灌输、照本宣科”的呆板模式,还需要拓展教材以外的优质资源,精心选择教材以外的相关素材。大数据、“互联网 + ”新媒体蓬勃发展和深度融合为教育者拥有海量的教学资源提供了有利的契机;从校园到社会,从国内发展到国际风云变幻,从家庭收入变化到国家统计局的各项权威数据出台等,丰富多样的课程相关资源为教学设计提供了源源不断的“活水”,教学设计中,精心选择的素材更能增添政治认同观点养成的信度和实效。由《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》对该课提出的“探究与分享”“阅读感悟”“相关链接”“拓展空间”等教学建议看,作为该课学习重点的“贯彻新发展理念”这部分内容的教学设计素材来源应做到精准性、代表性和多样化。与之对应的教学设计不妨以“是什么 为什么 怎么办”的思路设计教学框架,如表1所示。

以上设计中,国家统计局的数据以其丰富、翔实、权威的特点,为学生感性认知五大发展理念提供了大量的数据材料基础,伴随着逐层深人的理性分析,水到渠成地实现认同富有新时代特色的发展理念。可见,优质的课外资源对培育政治认同作用功不可没。

造园技艺与教学设计的融合创新,为教育领域注入了新的活力。在这种融合中,园林美学与环保理念成为教学设计的重要元素。通过对园林美学的学习,可以培养学生对自然和环境的尊重与热爱,进一步认识到生态环境保护的重要性。在教学过程中,教师可以引导学生从园林美学的角度审视环境问题,提出解决方案,将环保理念融入实际操作。这种教学方式有助于提高学生的环保意识,形成良好的环保习惯,为我国绿色发展贡献力量。

二、“建”道德修养之“筑”

建筑在苏州古典园林中,既是景观也是观景点,具有使用与观赏的双重作用。道德修养的教学设计在提升学生理性思考能力的同时,既能显现其本身独有的价值魅力,又能充分发挥它作为达成其他素养基本条件的作用。

随着课程改革的不断推进,越来越重视对学生综合素质的培养。在初中道德与法治课程教学过程中,教师应积极进行情感渗透,从而帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观,使学生在学习过程中形成良好的道德品质和法治意识。为激发学生的学习兴趣,教学内容应尽量贴近生活,选取生动、具有现实意义的案例进行分析。通过设计丰富的教学内容,教师可以引导学生主动思考、积极参与,从而提高课堂互动性。

(一)铺设路径,锻造思维品质

苏州园林的建筑位置、种类因地制宜,灵活变化,多以曲径相连,引人人胜。道德修养层面涵盖个人品德、家庭美德、社会公德以及职业道德四个要素。那么在教学实践中关于核心素养的培养,教师应将每一层面核心素养所涵盖的要素作为切入点,挖掘教材中与各个核心素养要素相契合的教学内容,辅以多样化的教学方法开展课程教学,这样才能够保证核心素养培养的针对性。对道德修养情境的具体设计而言,由浅入深、具有梯度性的设问能够最大限度地贴近学情;从感性材料展示到理性问题的提出,需要遵循逻辑清晰的情境和问题引领。

(二)登堂人室,体味隽永意境

游人只有进入建筑,才能体会到苏州园林建筑的方寸之间无不渗透着理性的光芒。教学设计同样也要最大限度地实现学生对科学思维精神的“获得感”和“幸福感”。在与现实社会密切关联的教学情境中,教师要在教学互动中激励学生客观审视社会现象,培养其面对纷繁复杂的现实问题,应坚持实事求是,学会用批判性思维与逻辑推理探寻事物本质的能力。为此,教师需营造一种利于探索、倡导求真的课堂氛围,使学生在道德与法治学习中,做到以事实为依据,用理性指导行动。以八年级下册第四课“公民义务”的教学为例。教师可以以“公民纳税义务”为主题设计实践活动。如大家比较关注的社会热点问题“个人所得税起征点调整问题”,引导学生分组收集我国历年个税政策变化的数据,对比分析不同起征点设置下其对改善民生的贡献。接着,各小组通过研究真实案例,探讨纳税人依法履行义务的具体表现,以及逃税漏税行为对社会公平和个人信用的影响。这样使得学生充分认识到履行公民义务的必要性和重要性,更能在实际行动中践行道德修养的核心价值。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:wjlt20251404.pd原版全文

三、“叠”法治意识之“山”

苏州园林的叠山技艺模仿自然、师法造化,追求一种参差、天然的美,营造出“虽由人作,宛自天开”的意境。同理,法治意识教学设计时也提倡以“看似无意实则有意”的手法,自然、流畅地发挥出法治意识作为其他核心素养实现必然要求的特点。

(一)精心布局,探寻法治魅力

园林设计者依据空间,关注到空间大小处理,建造园林中或大或小山景。法治意识的教学设计则可依据具体教学内容,采用不同的布局方式。如采用对比方式比较守法与违法的结果,凸显法律的刚性作用与强制特点;利用演绎和归纳思维的特点,可对法律条文知识内容进行条分缕析或总结归纳。例如,表1中对“如何有效实现垃圾分类"这一话题,可以结合“立法、执法、守法”与不同的参与经济生活主体的相关知识,引导学生展开辩证、全面的分析。总之,法治意识培养的设计应在明确教学内容和目标的前提下进行自然的布局。

(二)借景造势,践行法治生活

游人行走于园林里的各种模拟实物特征的山体,方能领悟园林艺师创造的不同叠山技艺的意境。法治意识艺术设计的最终目的是推动学生依法行使权利、履行义务,正确参与现实法治生活的实践。通过创设真实情境,甚至模拟现实生活中挑战性、复杂情境问题,伴随着问题的解决,更有利于学生法治践行能力的提高。教师可以巧妙地创设各种情境,使课程内容更加贴近生活。通过生活实例,引导学生主动思考、积极参与,从而激发他们对知识的探究欲望。情境创设不仅可以提高课堂的趣味性,还能帮助学生在实践中掌握知识,提高他们解决问题的能力。

上例中,公民的亲身实践和有效分类与投放是实现垃圾分类的重要一环,在此过程中,学生能够较好地处理理论与实践的关系,调动学习相关知识的积极性,从而使法律条文不单单停留在纸面上“浅层”的背诵,法治意识的培育从“知”到“行”,从书本理论走人火热的现实生活。

四、“育”责任意识之“花”

苏州园林花木的栽培常以不规则的布置为基本方式,虽不齐整,但独具匠心。公共参与是其他素养的行为表现,对其进行艺术化设计,就要在学生内心深处根植责任意识,绽放出公民现在或者将来参与政治生活实践活动的文明之花风采。在教学设计中,借力造园技艺提升教学效果的方法与策略多种多样。例如,教师可以组织学生参观园林景点,让他们亲身体验园林艺术的魅力,从而激发学习兴趣;可以运用现代信息技术手段,如三维建模、虚拟现实等技术,让学生更直观地了解园林设计原理,提高学习效率;还可以通过项目式学习、合作学习等方式,让学生在实践中锻炼自己的创新能力与团队协作能力。这些方法与策略有助于提高教学效果,培养更多具备综合素质的人才。

(一)灵动取材,浸润参与素养

利用花木的季节性,构成四季不同景色,是苏州古典园林中常用的一种手法。设计公共参与意识同理遵循“效法自然”,坚持“以生为本”的理念。在知识讲解设计中,针对初中生的生理特点、思维方式、学习能力水平,进行符合其认知和接受能力层面的教学;在能力提升阶段,配合其他要素,有的放矢地对提升公共参与基本素养能力进行设计。教材中五大发展理念理解起来并不困难,困难的是如何将新发展理念以艺术化的手法表达出来并且让不同层次的学生从中汲取养分。

(二)自然增色,推动实践活动

发挥花木增色的作用、求得花木“进园入画”的情味是苏州园林设计方式之一。魅力教学设计在教育实践中的案例解析,为教师提供了宝贵的经验。例如,某教师在园林艺术课程中,以“绿色校园”为主题,引导学生探讨校园绿化问题。学生通过实地勘查、数据分析、方案设计等环节,提出了一系列富有创意的绿化方案。在这个过程中,学生不仅掌握了园林设计的基本知识,还培养了环保意识和创新能力。这个案例表明,魅力教学设计有助于提高教学质量和学生素质,为教育事业发展注人新的活力。

另外,通过角色互换和行为主体的身份转换,让学生既能积极参与“共享”的公益性活动,同时又通过一定的角色定位,以被帮助者的身份寻求合理的诉求解决途径,提高实践中公共参与的能力与水平。教学设计的自的也在具体化的活动和问题要求中得以实现。

五、结论

魅力化课堂教学,推动核心素养培育在教学实践中真切落地,需要艺术性地优化教学设计。教师需要有序地处理好设计四个核心素养之间的关系,建造凸显核心素养教学设计的“园林”,以及以专业态度和高度的责任感不断地进行打磨。

参考文献:

[1]宋玉君.初中道德与法治教学改革中存在的问题及对策研究[J].中国教育学刊,2024(S2):133-135.

[2]杨海琦.爱国主义视域下道德与法治教学的探索[J].新教育,2024(29):10-12.

[3]赵娟姿.初中道德与法治片段教学设计探究[J].教学管理与教育研究,2023(16):55-57.

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:wjlt20251404.pd原版全文