“三新”背景下有关高中政治课议题式深度教学的思考

作者: 罗朝新

中图分类号:G633.2 文献标识码:A文章编号:1673-8918(2025)14-0136-04

“三新”即新课程、新教材和新高考的改革背景。在此框架下,高中政治课程的议题式深度教学逐渐成为教育改革的重要话题。这种教学模式强调学生在学习过程中应具备积极的态度,注重培养其自主学习的能力。教师合理设计议题能将政治课堂从传统的单向讲授,转变为互动探究式的学习方式,营造出更加活跃的课堂氛围。而学生在议题引导下,能从多个角度理解复杂的社会现象,进而增强对社会现实的认知能力。

一、“三新”背景下高中政治课议题式深度教学的特征

(一)议题引领教学核心

在“三新”背景下,高中政治课程的议题式深度教学凸显了议题引领教学核心的作用。这一模式要求教师结合新课程改革的要求,设计具有挑战性的政治议题,通过议题引导学生进行深度思考。议题设置不仅要紧密契合新教材中的政治理论和新高考的素养导向,还需具备启发性,促使学生在探究过程中不断扩展知识的广度。新教材中涉及的现实性问题和新高考的综合性要求,促使学生从多维度反思政治现象,逐步培养起独立的逻辑推理能力。这种以议题为主线的教学模式强调课堂结构的严谨性,确保学生在学习过程中加深对政治现象的理解,提升思维的深度,满足“三新”背景下对学生综合能力的要求。

(二)情境真实挑战并存

“三新”背景下的议题式深度教学要求教师在设计情境时,结合新课程标准的要求,将议题置于真实且具挑战性的情境中,以此有效激发学生思维潜能。情境的真实性必须依托新教材中的生活情境素材,确保学生能够在具体的社会背景中进行深入思考。教学情境设计需要引导学生基于其生活经验,结合新课程标准中的核心知识进行探究,同时具有挑战性的问题设计要求学生对复杂的政治现象进行深层分析。借助新高考的素养导向,教师设计的挑战性的情境可以有效引导学生在面临复杂问题时进行批判性决策,不断提高其应对现实问题的能力。

(三)探究为主合作共进

在“三新”改革的推动下,议题式深度教学愈发强调探究为主的学习模式,要求学生结合自主思考和合作交流进行更为深人地学习。新课程改革要求课堂教学不再局限于知识传递,而是引导学生在自主探究中发现问题、解决问题。新高考改革中的创新性考核方式,更加强调学生在议题探究中的合作精神。在教学中教师需要营造鼓励合作探究的氛围,让学生在讨论中交换思想,合作解决复杂的政治议题。此模式还能提升学生的沟通表达能力,使其在团队中凭借合作增强学习效果。

二、“三新”背景下高中政治课议题式深度教学的具体策略

(一)议题描述:抛出疑问,初探议题

在"三新”背景下,教师开展议题式深度教学,需要利用开放性问题打破学生的既有思维框架。通过抛出问题、引发讨论,教师能够帮助学生从不同角度理解社会现象,并以开放的思维方式探索世界发展的规律。

在讲解“世界是永恒发展的”议题时,教师可以向学生讲解计算工具的演变历史,从算盘、计算尺到电子计算机,再到现代超级计算机,展示人类文明在科技进步中的发展过程。在此过程中,教师需要为学生设置一系列问题,如“古人为何要发明计算工具?”“计算工具的变化说明了什么样的社会进步?”这些问题能促使学生结合实际,思考背后更深层次的社会原因。接着,教师应向学生讲解物质世界的量变与质变关系,逐步引导学生理解事物的发展规律。对此教师需要借助黑格尔关于“量变与质变”的论述进行问题深化,带领学生一起思考“质变和量变的关系是如何在日常生活中体现的?”并结合新教材中反映的沙漠扩张、列宁关于世界发展的名言等,引导学生观察事物从量变到质变的过程。除此之外,教师在教学过程中,还应结合火车的发展历史,从第一台蒸汽机到现代高铁,向学生提出“火车的变迁体现了社会发展的哪些规律?"引导学生思考火车的发展不仅是科技进步的象征,也是社会经济发展的写照。这样学生能够在教师的引导下逐渐意识到任何事物的发展都不是一蹴而就的,而是经历了漫长的量变积累,最终达到质变的结果。凭借以上层层递进的提问分析,教师可以帮助学生从不同角度思考议题,逐步形成对“世界是永恒发展的”这一哲学命题的深刻理解。

(二)议题辩论:思维碰撞,各抒己见

在议题式深度教学中,教师开展辩论活动能有效提升学生的逻辑思维能力。在此过程中,学生能够从不同的角度理解问题,突破自我思维的局限性。这种教学方法能够强化学生的表达能力、思维严谨性以及论证的逻辑性。思维碰撞所带来的启发性思考,有助于学生在辩论中进一步深化对政治问题的理解,形成更加客观的价值观念。除此之外,此方式还能让学生在课堂中自由表达,锻炼其独立思考的能力,并在碰撞中完善自我观点,提升学生对复杂社会问题的辨析能力。

以“价值判断与价值选择”的议题教学活动为例,教师可以引入关于企业社会责任与经济利益冲突的辩题进行详细讨论。例如“某大型饮料公司是否应该停止在严重缺水地区生产瓶装水?”教师需要先向学生介绍背景信息“该公司在全球范围内生产瓶装水,利润巨大,但其却引发了当地民众的不满,因为这些工厂在生产过程中消耗了大量的水资源,导致了当地居民面临水资源短缺问题。面对这一状况,公司陷入了两难境地:继续生产意味着可以保持企业的市场竞争力;而停止生产则可能影响公司整体的盈利能力,进而影响公司员工及其供应链上下游的生计。”

接下来教师要将全班分为支持和反对两个阵营,提出辩题“该公司是否应该在缺水地区停止生产瓶装水?”支持方认为,企业应该履行社会责任,停止在资源匮乏的地区生产,尽量减少对当地居民生活的负面影响。反对方则主张,企业应该优先考虑经济效益,维护公司盈利能力,因为这不仅关系到企业的生存,还关乎数千名员工的就业及市场的需求。辩论中,支持方学生引用环境保护相关法规等论据,讨论企业要想得到长远发展,就需要维护自身形象,增强社会责任感,这有助于企业在市场中保持竞争力。学生还提出,破坏环境资源会对社会整体发展带来不良影响,企业应放弃短期经济利益,追求可持续发展。反对方学生则从经济角度出发,认为如果停止生产将会造成公司巨大的经济损失,导致工厂关闭,员工失业,并对整个供应链产生连锁反应。该方学生还引入企业经济运行的相关理论,指出企业的根本目的是盈利,如果企业不以市场需求为导向,就会难以持续运营。同时,反对方学生还提出,企业可以凭借技术革新或其他补偿措施减少对当地水资源的消耗,达到双赢。在辩论的最后,教师邀请双方阵营的代表进行结辩,要求其既要陈述己方的立场,还需回应对方的论点,从而在观点的碰撞中深化学生对价值判断与选择的理解。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:wjlt20251437.pd原版全文

(三)议题调研:走出课堂,收集实证

议题调研旨在引导学生走出课堂,凭借实际调查,获取关于议题的实证材料。此教学方式不仅可以拓宽学生的视野,还能让学生在亲身参与调查研究的过程中,深入理解社会现实,增强其探究能力。调研活动要求学生运用所学知识,并采用实地考察、访谈、问卷等多种方式搜集相关数据,培养其分析问题的能力。

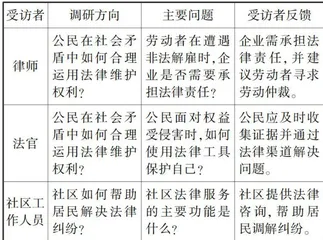

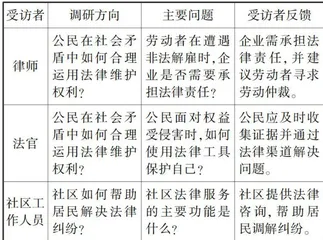

在讲授“权利保障,于法有据”一课时,教师需要设计这一议题的社会调研活动,带领学生走出课堂,利用实地调研让学生了解法律在实际社会生活中的重要性。教师首先要引导学生思考当前社会中权利与法律的关系,并结合课本中的法律知识,帮助学生梳理法治社会中权利保障的框架。之后教师需要提出本议题的调研方向“如何在实际生活中保障公民的权利?”要求学生以调查的方式收集实证材料,从而理解权利保障在现实生活中的具体运作方式。教师可以安排学生组成多个小组,并选择不同的调研对象,以访问律师、法官、社区工作人员等方式,了解实际的权利保障措施。每个小组需要明确调研的问题,例如“如何保障劳动者的合法权益?”或“在社会矛盾中,公民如何合理运用法律维护自已的权利?"(表1)。在调研过程中,学生需要与社区法律服务人员进行交流,并记录真实的案例。学生完成实地调研后,教师则要要求各小组整理议题调研材料,分析收集到的数据,并结合课堂所学知识进行进一步的讨论。每个小组需要根据调研结果撰写一份详细的调研报告,并在课堂上进行展示。展示过程中,学生可以根据实际调研结果提出其对权利保障的看法,进而深化对“权利保障,于法有据”这一议题的理解。

(四)议题模拟:剧场演绎,代入情境

议题模拟是议题式深度教学中的一种创新教学方式,教师要将学生置于特定的历史或文化背景中,以此增强其对议题的直观理解。学生需要在扮演特定角色的过程中,理解该角色所处的文化背景。此教学方式可以打破传统课堂的讲授模式,让学生亲身体验不同角色,激发其对问题的情感共鸣。

以“正确认识中华传统文化”的教学内容为例,教师需要引导学生阅读相关资料,例如关于“云冈石窟”“战国简”和“兰亭集序”的历史背景,让学生初步了解这些中华传统文化的传承脉络。随后,教师设计情境,组织学生分别扮演不同历史时期的文化代表人物,如孔子、老子、屈原、杜甫、司马迁等,每个学生都需要基于所扮演的历史人物的思想观点和经历,发表对中华传统文化的看法。这就需要学生查阅文献,分析经典,确保对该角色有深入的理解,并且能够在讨论中体现出人物的思想精髓。在论坛讨论环节中,教师将扮演主持人,控制讨论节奏。教师需要向学生提问“中华文化是如何在不同历史时期保持传承与创新的?”在讨论此问题时,学生需要结合新教材中的云冈石窟、兰亭集序等历史遗存,分析这些文化符号如何推动文化的传承与传播的。扮演老子的学生可以探讨道家文化对后世的深远影响,而扮演唐代诗人的学生则可以讨论唐诗对中华文学发展的贡献。在这场“文化论坛”模拟中,学生可以深入体验中华文化的历史发展进程,理解传统文化与现代社会之间的关联。同时,教师可以在讨论结束后,安排学生进行总结发言,分享其在模拟活动中的心得体会,并以文化传承与创新为主题,展开对中华文化在当代发展的探讨。总之,这种模拟剧场既可以让学生在表演中加深对中华文化的理解,还能凭借不同角色的交锋,帮助学生明晰文化的形成、发展和传承逻辑,从而让其更好地理解中华文化在现代社会中的地位。

(五)议题反思:自我审视,批判思维

在议题式深度教学中议题反思起到了重要作用,学生在反思中不仅可以回顾所学内容,还能从多个角度重新评估问题的复杂性。透过表象,深入思考事物背后的本质。并且反思的过程能够促使学生从自我角度重新看待问题,检验自己在知识学习中的思维路径是否存在局限或偏颇,同时也激发学生在日常生活中保持批判性思维的习惯。

以“不做简单肯定或否定”的教学过程为例。长期以来,许多人认为保护环境意味着牺牲经济增长,而追求经济增长则必然损害环境,环境保护与经济发展看似是对立的。对此,教师可以提出“经济发展与环境保护是否不可兼得?”引导学生运用辩证思维分析这一复杂问题。首先教师需要带领学生回顾我国过去的经济发展历程,在改革开放初期,环境保护常常被视为经济发展的“牺牲品”,许多工业发展无视环境代价,以牺牲自然资源为代价推动经济增长。这一现象在学生的讨论中会被视为一个否定的过程,即经济发展与环境保护处于对立状态。教师在此基础上提出引导性问题“改革开放后中国的环境问题日益严峻,为什么我们不能简单地否定这一经济发展模式?”鼓励学生思考,经济发展虽然在一定程度上对环境造成了破坏,但也为改善环境提供了更多的物质基础,经济发展的成果可以为后续的环境修复提供动力。这样学生能够以此反思,经济发展与环境保护并不是绝对对立的,否定过去的粗放型发展模式并不意味着全盘否定经济增长本身,而是对其进行扬弃,在发展的过程中找到经济与环境保护的平衡点。

为让学生更好地理解这一点,教师需要带领学生认识到“否定之否定”规律在此议题中的体现。例如随着可持续发展理念的提出,中国开始大力推行绿色经济政策,逐步摆脱过去“先污染后治理”的旧有体系,探索出既能保持经济增长,又能实现环境保护的可持续发展模式。在此过程中,过去的经济发展模式被否定,但并非完全抛弃,而是凭借政策调整,将环境保护与经济发展统一起来。这样学生能够在讨论中进一步体会到辩证否定的力量,认识到经济发展与环境保护之间并非简单的对立关系,而是一种需要扬弃的动态平衡。这种教学设计促使学生不断反思,逐步培养其批判性思维能力。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:wjlt20251437.pd原版全文